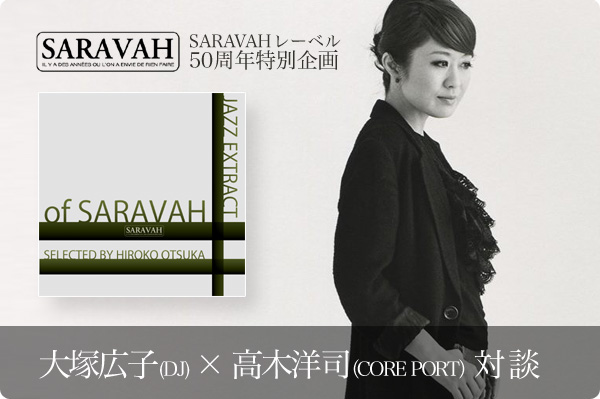

ピエール・バルーが設立した音楽レーベル、SARAVAH。

今年はレーベル設立50周年ということで今改めて注目を集めています。

6月22日には、サラヴァの膨大なカタログの中からジャズ的感性溢れるスピリットや

エキスが感じられる音源をDJの大塚広子がコンパイル。

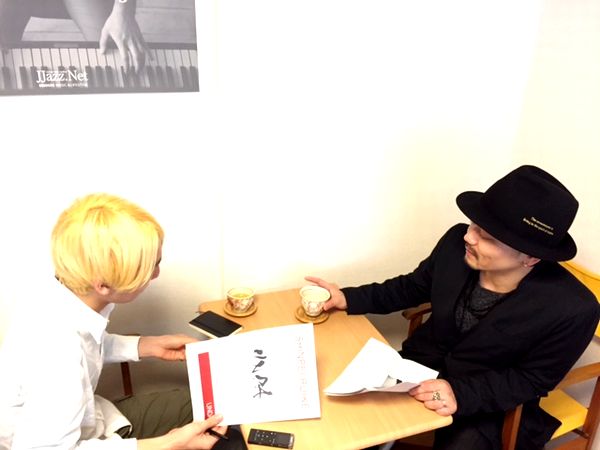

そこでJJazz.Netでは"SARAVAHレーベル50周年特別企画"として、

DJ大塚広子さんと日本でのサラヴァ音源の発売元であるCOREPORTレーベル代表、

高木洋司さんとの対談を行いました。

サラヴァの魅力やサラヴァから感じるジャズのエッセンスなど、非常に興味深い内容です。

7月のJJazz.Net「PICK UP」ではこの模様を少しご紹介。

そちらも是非お聴き下さい。

JJazz.Net「PICK UP」 (配信期間:2016年7月6日~2016年8月3日)

//www.jjazz.net/programs/pick-up/

【大塚広子(DJ)×高木洋司(COREPORT)対談】

高木:大塚さん、まずは『JAZZ EXTRACT OF SARAVAH』の選曲、ありがとうございました。これ、すごく良いですよね。

大塚:ありがとうございます。よかったです。

高木:僕も今まで色々な方にサラヴァ音源をコンピ編集していただいて、それぞれが魅力あるものでしたが、今回独特なオリジナリティのあるカラーというものを感じることが出来ました。今年3月にサラヴァの1972年作『ミシェル・ロック/コーラス』をコアポートで世界初CD化する際、大塚さんにライナーを書いていただいたのがサラヴァに関する最初の接点でしたが、そもそも大塚さんご自身、このサラヴァというレーベルとはどういった出会いだったのでしょうか。

大塚:最初の出会いは、「サラヴァ・レーベル」というものを意識して"レーベル買い"をしていたというよりは、ひとつひとつ気になる個々のアルバムとの出会いが繋がってきたという感じです。例えばトリオ・カマラとか、バルネ・ウィランの『MOSHI』とかそのあたりのアルバムとの出会いが強烈でした。印象としてはちょっと妖しげな感じというか。それからどんどんコレクションが増えていく中で、やっぱりサラヴァって変なレーベルだな(笑)と。それを魅力に感じてしまったんですね。

高木:トリオ・カマラやバルネ・ウィランはどうやって知ったんですか。

大塚:トリオ・カマラは大学生ぐらいの時だったかな? いろいろなジャンルを聴いていた時期でしたが、実はジャズを買うというハードルは当時の私にとって高かったんです。だから"いわゆるジャズ"じゃないけど"少しジャズっぽい"ところが聴きやすかったんです。また、ブラジル音楽の要素もあるアルバムなので、異なるジャンルの端と端が繋がっているようなところが出会いやすかったんでしょうね。

高木:それはわりとサラヴァ・レーベルの本質のひとつかもしれませんね。

大塚:そうですね。私もどっぷりという程ジャズを聴いていた時期ではなかったので、こういった作品との出会いは貴重でした。

高木:今やどっぷりどころではないですからね(笑)

大塚:いえいえ、予期せぬ方向にという感じです(笑)

高木:『ミシェル・ロック/コーラス』で書いていただいたライナー原稿内容もそうでしたが、大塚さんのDJ活動やご自身が手掛けているレーベルのプロデュース活動とかから、非常に全方位的な動きを感じていました。全方位と言いつつそれは脈絡がしっかりあって、何かあるひとつのことにフォーカスしているような印象でした。そんな大塚さんがどういったサラヴァ観、ひいてはジャズ観があるのかにとても興味があったんですよ。このコンピはそれが出ていると思います。もともと大塚さんへの選曲オーダーはサラヴァ音源から感じるジャズのエキスのようなものをセレクトして下さい、というものでしたが選曲過程でレーベルの印象は変わってきましたか?

大塚:そうですね。個人的なコレクションですと好きなアーティストなどのピンポイントの聴き方メインでしたね。アート・アンサンブル・オブ・シカゴがプリジット・フォンテーヌとアルバムを作った頃の年代や、『ミシェル・ロック/コーラス』が作られた頃、そのあたりの1971年前後の前衛的な作品が続出していた時代の音が好みだったんです。それ以降、ちょうどLPからCDへ変わっていった頃の作品はなかなか耳にすることが無かったんです。ただ今回聴いてみると幅広いサウンドがあるのはもちろんですが、その中から人間的な部分というものを非常に強く感じました。喜怒哀楽を感じる音楽がたくさんあるなと。最初にもちろん「JAZZ」というコンセプトで選曲するつもりが、もっと人間味のあるテイストに魅かれてきたんです。「JAZZ」というキーワードはありつつ、それを演奏している人間が見えてくるような。そういったところを表現できれば良いなとシフトしていきました。

高木:なるほど。僕もフォーマットや演奏スタイルとしてのJAZZをセレクトしてほしいというよりも、大塚さんがどういったところにJAZZを感じるのかに興味があったので、そこはすごく出ていますよね。実際にDJでかける曲もあるんですか?

大塚:いえ、正直に言うとこの中では1曲ぐらいですね(笑)。今回収録曲以外で他にはナナ・ヴァスコンセロスの『ナナ=ネルソン・アンジェロ=ノヴェリ』とか、バルネ・ウィランとか自分でこのコンピからかけたい曲もありましたが、あえて外しました。今回初めて知った曲、私自身にとっても新たな発見、そんな曲を多く収録しました。

高木:そうだったんですか。それでは選曲スタートの際、ご自身の中でメインとなる曲は何でしたか? 選曲をお願いした当初は何か浮かびましたか?

大塚:いえ、初めはなかったです。自分の持っているサラヴァ・レーベルの好きな作品はありますが、一回まっさらにして、隅から隅まで聴いた上で取り掛かろうと思いました。

高木:ということは、選んでいくなかで、いくつかの方向が出たと思います。まずこれはJAZZだな、というものから、通常捉えられているJAZZではないもの、大枠この二つだと思いますが、選曲を終えてそれぞれを象徴する曲はどれでしょうか。

大塚:前者ではジョルジュ・アルバニタ、ミシェル・グレイエ、ルネ・ユルトルジェ、モーリス・ヴァンデによるアルバム『ピアノ・パズル』からの「Philly」です。後者だと今回たくさんあって選ぶのは難しいですが(笑)、フィリップ・マテ&ダニエル・ヴァランシアンの「Sanza sallée」ですかね。

高木:出た(笑)。非常に象徴的ですね。

このアルバム『ピアノ・パズル』、当時から有名なピアニスト4人が共演した内容です。オリジナルLPは4人の共演盤1枚と、それぞれの演奏盤が4枚からなる5枚組で変形ジャケというブツですが、大塚さんが選んだ「Philly」は4人の共演盤からで、なかなか凄いところを選びますね。

大塚:そうですか(笑)。このアルバムからは他にも入れたい曲があって迷いました。

高木:もう1曲のフィリップ・マテ&ダニエル・ヴァランシアン、これはよく入れましたね(笑)。サラヴァのコンピでこれを入れた方は初めてです。でも今聴くと「この曲やばいぞ」というほうがフィットしますし、そのあたりの選曲眼はさすがですね。

大塚:いえいえ、でもこれは凄いですよ!是非聴いていただきたいです。初CD化を願ってます!

高木:どうしよう(笑)。ちなみにこのコンピは全21曲ですが、これは3曲目に入っていますね。まず冒頭1曲目は典型的なJAZZですが、2曲目からはかなり様々なタイプのサウンド、これもJAZZ ?というナンバーが色々な方向から迫ってきます。それがいつの間にか中盤からこの12曲目「Philly」のようなサウンドに収斂していく。このあたりは凄いです。僕は個人的に前半部がかなり好きなんです。このストレンジな感じの3曲目からジャック・イジュランに続くという、これは一体どういう頭の構造なんだろうと(笑)。これはわりとスッと決まったんですか?

大塚:いえ、前半の作り方は最後まで迷ったんです。どんどん代案がでてきて、そこから絞る作業が大変でした。特に前半の多彩なヴァリエーションをどこまでまとめていくかを迷いました。ここの3曲目マテ&ヴァランシアンからの繋ぎは特に迷ったんです。

高木:ということは当初から、前半部のほうをいかにもJAZZ的にするという構想はなかったんですね。

大塚:いや......あったかな(笑)。まあ後半部のほうは、自分がいつもDJする時もそうですが、後半のほうの流れというものを最初に思いつくんです。その上で最初どこまでかき乱すかということは自分の選曲の中でのやりがいでもありますし(笑)。もちろんやり過ぎるのも注意しながらですが。そのあたりが今回は迷ったところですね。

高木:ここからさらに5曲目のマジュン。これはフレンチ・プログレ・バンドですが、そのバンドが昔からある「Le dénicheur」というミュゼットをやってます。そこからフラメンコに繋がったり、いろいろと展開しますが(笑)、逆にクッキリひとつのものが見えてくる感じが不思議とありますね。

大塚:私もこの前半部が、見知らぬ土地の場所で誰かわからないミュージシャンたちが、いろいろと演奏しているという想定で選びました。その選曲作業が結構楽しかったんですね。

高木:なんだか夏フェスみたいですね(笑)。色々なステージで色々なタイプの音楽があるという。

大塚:あー、そうかもしれません(笑)。

高木:後付けかもしれませんが、そういった「在り方」に大塚さんはJAZZを感じるんですかね。

大塚:そう言われてみると、そうかもしれないです。

高木:あとは曲つなぎのテクニックもあるかもしれませんが、そういった夏フェス的な感じが混然一体となってだんだんとコンピが進んでいく。そうした中で「これを入れたのか!」と思ったのが9曲目のモーリス・ルメートルとアレスキのトラック、そしてこれがミシェル・ロックに繋がるというこのあたりは最高ですね。ルメートルはレトリスム運動を象徴する人で、まあ今聴くと歌い方はラップのようですが、これも日本初というか世界初CD化曲です。でも普通入れないですけど(笑)、すごくかっこいいですよね。

大塚:いや(笑)、これはもう絶対「何これ!」と聞かれることは間違いないですね。

高木:ブリジット・フォンテーヌのパートナーであるアレスキが、パーカッションを叩いていて、これがまた良いですよね。

大塚:邦題が「ダンスのためのレトリスト即興」ですが、まさに象徴していると思います。

高木:これなんかMIXしたくないですか?

大塚:したいです!これはJAZZファン以外の方や、コレクターやDJの方にもヒットする曲だと思いますよ。

高木:そのあとに10曲目でミシェル・ロックが続いて、このあたり大塚さんが腕まくりしている絵が浮かびます(笑)。ここまでの様々なタイプの曲を全て引き連れて、ミシェル・ロックが突き進むような。

大塚:はい、ここはかなり自分でもテンション高い感じで(笑)。

高木:ここから高カロリーが続きますね(笑)。でもさすが女性で高カロリーのままでは終わらせず(笑)、そこからの転換がまたいいですね。巧いですよ本当に。特にピエール・バルーの15曲目前後とか。このあたりは狙った感じですか?

大塚:はい、このあたり雰囲気作りというところでは狙いましたね。すごく気持ちが穏やかになるというか、解放されるような空気感があるトラックで、素晴らしいと思います。

高木:最後のほうはだんだんとフランス度が高まっていくように感じました。ピエール・バルーによるコラージュともいえる15曲目。そこからピエールとダニエル・ミルのデュオ。これはバッハの曲にピエールがフランス語歌詞をアダプトしているんですが、ここはたまらないです。さっきまでものすごく盛り上がっていたのが、気が付くと落ち着いた流れになっています。

大塚:私もこのあたりで何度か目頭が熱くなりましたよ(笑)。入りすぎちゃって。ダニエル・ミルは他にもいろいろ良い曲があってかなり迷いました。

高木:このコンピを発売する2ケ月前ですが、Bar Musicの中村智昭さんにもサラヴァの音源をまとめていただいたんですが(『Bar Music×SARAVAH -Precious Time for 22:00 Later 』)、確か中村さんもダニエル・ミルは好きだと言ってました。DJの方に何か共通するものがあるのかな? その中村さんも選んでいた次のル・コック、さらにポエトリー・リーディングのジェラール・アンサロニへ。ピエールとダニエル・ミルのデュオが静謐な感じなので、ここで終わりそうなところから行き着いた展開ですが、ここは流れですか?

大塚:そうです。最後の方をどう終わらせるか。これは出来るだけハッピーに終わらせるというか、しんみりと終わらせないというのが私のタイプなんです。一回落ち着くけど、でも最後は「次につなげていきたい」というような雰囲気を持った曲を選んでいます。

高木:主だった曲について話し合ってきましたが、この全21曲全体については、やはり当初から決めていたというよりも、むしろLIVEのような感じで決まっていったようですね。

大塚:はい、やはり先ほど話しましたが「人間性」というところをうまく浮き彫りにしたいと。色々なタイプの人間がいて、それぞれの人間が出す音楽、それぞれが考えるJAZZのような、そんな選曲になりましたね。あとはそれをどのような物語にしていくかというところで決まっていきました。

高木:確かにどこか温かみのある1枚ですね。そこには大塚さんのパーソナリティーも出ていると思いますが、確かに音の背後から何か伝わってくるようで、サラヴァのレーベル・カラーとも見事に一致していると思います。

高木:そのサラヴァですが、今年はレーベル設立50周年で、予定も盛りだくさんなんです。9月には現地フランスの新録コンピが出ます。これはサラヴァの代表曲を1曲ずつ、複数のアーティストがカヴァーしていく企画です。10月には渋谷O-Eastでレーベル設立50周年コンサートが行われます。ピエール・バルーはもちろん来ますし、その他日本人アーティストも多数参加予定です。そんな長い歴史を持つレーベルの概略を、あるひとつの方向からしっかりと提示していただいて感謝です。僕も新たにこのレーベルの魅力が発見できました。そして大塚さんの個性というものもです。この二つを同時に聴ける楽しさがあると思います。ありがとうございました。最後にこのコンピCD、選曲を終えてどのような感想を持たれましたか?

大塚:サラヴァ・レーベルは、いろいろなジャンルの要素が発見できる素晴らしいレーベルでした。ぜひこのコンピレーションCDを聴きながら、好みの音を発見していただける機会になれば良いなと思っています。

■サラヴァ・レーベルCD INFORMATION

http://www.coreport.jp/saravah/index.html

NOW ON SALE

『ピエール・バルー&フランシス・レイ/VIVRE』 RPOP-10017

『ピエール・バルー&/サ・ヴァ、サ・ヴィアン』 RPOP-10018

『ブリジット・フォンテーヌ/ラジオのように』 RPOP-10013

『ナナ・ヴァスコンセロス/ナナ=ネルソン・アンジェロ=ノヴェリ / アフリカデウス』 RPOP-10014

『ミシェル・ロック/コーラス』 RPOZ-10022

COMPILATION CD

『サラヴァ・ジャズ』 RPOZ-10019/20

『パリ18区、サラヴァの女たち』 RPOP-10012

『Bar Music×SARAVAH -Precious Time for 22:00 Later 』 RPOP-10015

『JAZZ EXTRACT OF SARAVAH SELECTED BY HIROKO OTSUKA 』 RPOZ-10024

COMING SOON

『ピエール・バルーwith清水靖晃&ムーンライダーズ/カルダン劇場ライヴ1983』 RPOP-10019 (2016.7.27 ON SALE)

※ピエール・バルーが名作『ル・ポレン』でコラボレイトした清水靖晃、ムーンライダーズをパリのカルダン劇場に迎えて行われた貴重なライヴ・アルバム。

『サラヴァの50年』 RPOP-10020 (2016.9.28 ON SALE)

※サラヴァ・レーベル50周年記念作は、サラヴァの名曲を現代のフランス&日本人アーティストたちが新録カヴァーした超話題作。

■映画「男と女」製作50周年記念デジタル・リマスター版

10月YEBISU GARDEN CINEMA他全国で順次公開(配給:ドマ、ハピネット)

(同時「ランデブー」デジタル・リマスター版)

otokotoonna2016.com

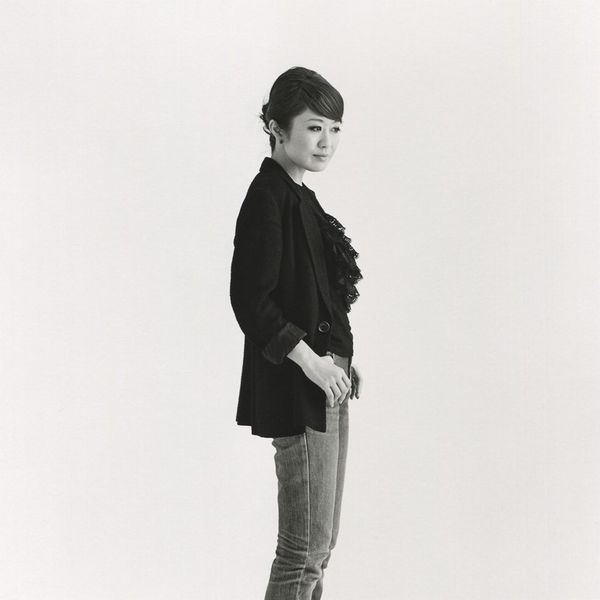

大塚広子 (DJ/音楽ライター/プロデューサー)

2004年以降、ワン&オンリーな"JAZZのグルーヴ"を起こすDJとして年間160回以上のDJ経験を積んできた。徹底したアナログ・レコードの音源追求から生まれる説得力、繊細かつ大胆なプレイで多くの音楽好きを唸らせている。渋谷の老舗クラブTheRoomにて14年目に突入した人気イベント「CHAMP」など日本中のパーティーに出演。また老舗ライヴハウス新宿PIT INNのDJ導入を提案するなど、音楽評論家やミュージシャンを巻き込んだライブハウスやジャズ喫茶でのイベント・プロデュースを手がける。ジャズ・レーベルのオフィシャルMIX CD/コンパイル(「TRIO」(ART UNION)、「somethin'else」(EMI MusicJapan)、「DIW」(DISK UNION)、「VENUS」(Venus Record)、american clave (East Works Entertainment inc))を手がけ、2014年より、新世代ミュージシャンを取り上げる自身のレーベル、Key of Life+を主催、プロデューサーとしても活動。スペイン、ニューヨークでのDJ招聘、「FUJI ROCK FESTIVAL」2度の出場、菊地成孔との共演及びTBSラジオ出演、BLUE NOTE TOKYOにて日野皓正らとの共演。総動員数3万人に及ぶアジア最大級のジャズ・フェスティバル「東京ジャズ2012」にDJとして初の出演。メディアでのレビュー執筆の他、オーディオ評論、ディスク・ガイドブックやCDライナー執筆など音楽ライターしても活躍中。

RSS

RSS