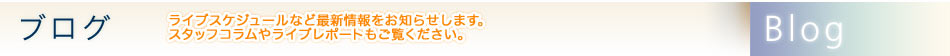

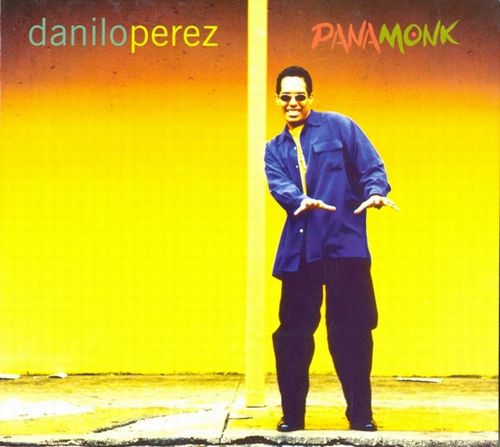

Title : 『Panamonk』

Artist : Danilo Pérez

こんにちは、曽根麻央です。今回は、1996年にインパルス・レーベルからリリースされたアルバム『Panamonk』をご紹介します。

このアルバムは、パナマ出身のピアニスト、ダニーロ・ペレスが、セロニアス・モンクの楽曲を中心に、ラテン音楽のテイストを織り交ぜながらソロを展開しているのが特徴です。

ダニーロ・ペレスというと、Wayne Shorter Quartetでの演奏が有名ですが、『Panamonk』はそれ以前、1996年の作品です。彼は当時、トランペッターのディジー・ガレスピー(ビバップやラテンジャズの確立者の一人)のバンドに参加したほか、トム・ハレル、ジョー・ロヴァーノ、そしてジャズドラムの神様的存在ロイ・ヘインズのバンドなどでも演奏し、トッププレイヤーたちから高く信頼されていた存在でした。

中でも、ガレスピーから受けた影響は非常に大きかったようで、ペレス自身が「自分のルーツをもっと勉強しなさい」(実際はもっとキツい言い回しだったそうですが...笑)と叱咤されたというエピソードを話してくれたことがあります。そうした葛藤や模索の末に生まれたのが、この『Panamonk』。ジャズという自分が追い求めてきた音楽と、自身のルーツの融合を目指したアルバムだと言えるでしょう。

メンバー

Danilo Pérez - Piano

Avishai Cohen - Bass

Terri Lyne Carrington または Jeff "Tain" Watts - Drums

※どの曲でCarringtonかWattsが演奏しているかはCDクレジットにも明記されていないため、スタイルからの推測になります。

アルバムは、ペレスによるピアノソロ「Monk's Mood (Take 1)」で幕を開け、すぐにオリジナル曲「PanaMonk」が始まります。これは当時のレギュラー・トリオ(Cohen & Watts)による演奏と考えられます。Wattsならではの、付点4分音符を一拍と捉えたようなライド・シンバルの演奏が聴けます。これはWynton Marsalisのカルテットでも見られた彼の象徴的なスタイルで、それを前提にペレスが書いた曲なのではないかと推測できます。

「Bright Mississippi」はモンク作曲の楽曲ですが、ここではキューバの舞曲 Danzón のリズムで演奏されます。フレーズが常に4拍目から始まるのが特徴で、これも非常に面白いアレンジです。こちらはCarringtonがドラムを担当していると考えられます。

「Think of One」もモンクの楽曲で、ここでは5拍子の2-3クラーベを用いたアレンジになっています。この変拍子クラーベはペレスが提唱したコンセプトの一つで、後のラテンジャズに大きな影響を与えました。Carrington本人がこのトラックは自分の演奏だと言っていたのを直接本人から聞いたことがあります。

その後には、ペレスのオリジナル・バラード「Mercedes' Mood」や、ファンク調の「Hot Bean Strut」が続きます。さらに、モンクのバラード「Reflections」が6/8拍子のアフロ調でアレンジされるなど、創意に満ちた展開が続きます。

「September in Rio」ではスペイン出身のシンガー、Olga Románが参加。複雑なラインを含みつつも美しい流れをもった、ペレスらしい楽曲です。

その後は、スタンダード「Everything Happens to Me」のラテンアレンジ、そしてモンクの名曲「'Round Midnight」が続きます。

11曲目では、モンクの「Evidence」と「Four in One」という2曲を左右の手で同時に演奏するという大胆な試みがなされており、モンク楽曲に対するペレスのユニークな解釈力が光っています。このトラックのドラムは、間違いなくWattsでしょう。

そして最後に、「Monk's Mood (Take 2)」が短く演奏され、アルバムは静かに幕を閉じます。

アルバム全体としては聴きやすく、ジャズ好きには非常に刺さる内容だと思います。音楽的には相当に攻めたアレンジも多いのですが、それでも音楽が崩壊することなく、しっかりとジャズの楽しさを伝えてくれる作品です。

ぜひ一度聴いてみてください。

文:曽根麻央 Mao Soné

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

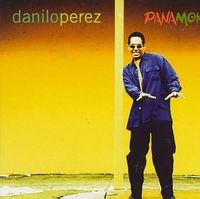

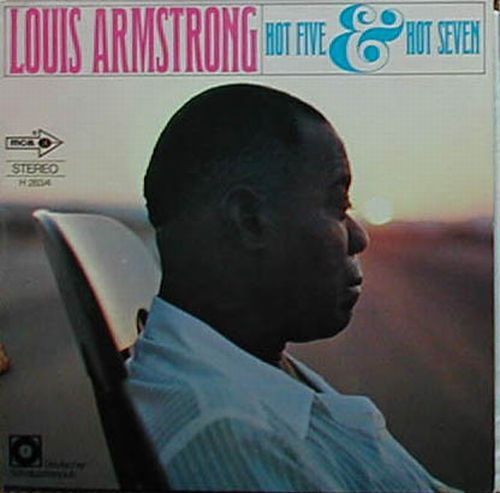

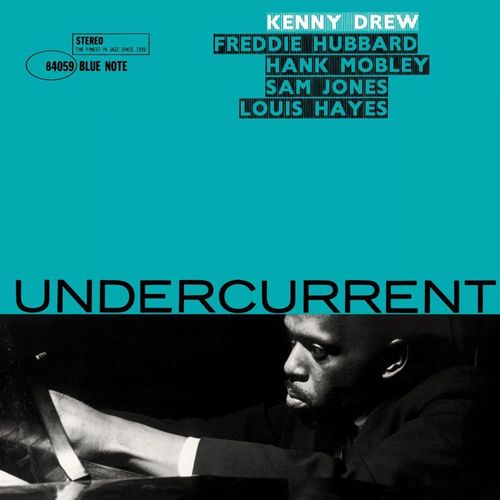

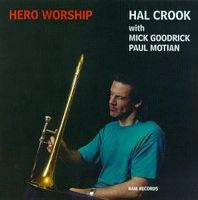

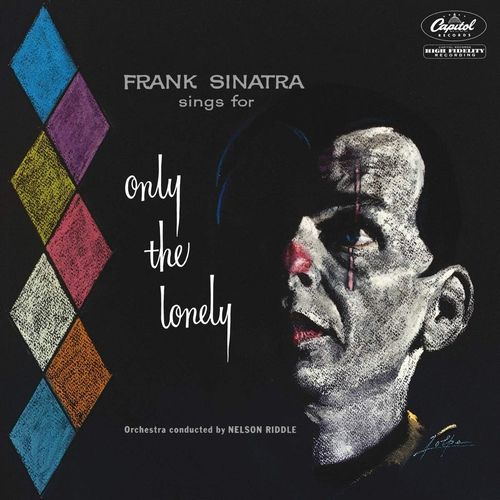

・2020.04『Motherland / Danilo Perez』・2020.05『Color Of Soil /タイガー大越』・2020.06『Passages / Tom Harrell 』・2020.07『Inventions And Dimensions / Herbie Hancock』・2020.08『Birth Of The Cool / Miles Davis』・2020.09『Chet Baker Sings / Chet Baker』・2020.10『SFJAZZ Collective2 / SFJAZZ Collective』・2020.11『Money Jungle: Provocative In Blue / Terri Lyne Carrington』・2020.12『Three Suites / Duke Ellington』・2021.01『Into The Blue / Nicholas Payton』・2021.02『Ben And "Sweets" / Ben Webster & "Sweets" Edison』・2021.03『Relaxin' With The MilesDavis Quintet / The Miles Davis Quintet 』・2021.04『Something More / Buster Williams』・2021.05『Booker Little / Booker Little』・2021.06『Charms Of The Night Sky / Dave Douglas』・2021.07『Play The Blues / Ray Bryant Trio』・2021.08『The Sidewinder / Lee Morgan』・2021.09『Esta Plena / Miguel Zenón』・2021.10『Hub-Tones / Freddie Hubbard』・2021.11『Concert By The Sea / Erroll Garner』・2021.12『D・N・A Live In Tokyo / 日野皓正』・2022.1『The Tony Bennett Bill Evans Album / Tony Bennett / Bill Evans』・2022.2『Quiet Kenny / Kenny Dorham』・2022.3『Take Five / Dave Brubeck』・2022.4『Old And New Dreams / Old And New Dreams』・2022.5『Ella Fitzgerald And Louis Armstrong / Ella And Louis』・2022.6『Live from Miami / Nu Deco Ensemble & Aaron Parks』・2022.7『Oscar Peterson Trio + One / Oscar Peterson Trio Clark Terry』・2022.8『Ugetsu/ Art Blakey & The Jazz Messengers』・2022.9『Sun Goddess / Ramsey Lewis』・2022.10『Emergence / Roy Hargrove Big Band』・2022.11『Speak No Evil / Wayne Shorter』 ・2022.12『The Revival / Cory Henry』・2023.1『Complete Communion / Don Cherry』・2023.2『Your Mother Should Know: Brad Mehldau Plays The Beatles / Brad Mehldau』・2023.3『Without a Net / Wayne Shorter』・2023.4『LADY IN LOVE / 中本マリ』・2023.5『Songs Of New York / Mel Torme』・2023.6『Covers / James Blake』・2023.7『Siembra / Willie Colón & Rubén Blades』・2023.8『Undercover Live at the Village Vanguard / Kurt Rosenwinkel』・2023.09『Toshiko Mariano Quartet / Toshiko Mariano Quartet』・2023.10『MAINS / J3PO』・2023.11『Knower Forever / Knower』・2023.12『Ella Wishes You A Swinging Christmas / Ella Fitzgerald』・2024.01『Silence / Charlie Haden with Chet Baker, Enrico Pieranunzi, Billy Higgins』・2024.02『Rhapsody in Blue Reimagined / Lara Downes』・2024.03『Djesse Vol. 4 / Jacob Collier』・2024.04『Voyager / Moonchild』2024.05『Evidence with Don Cherry / Steve Lacy』・2024.06『Quietude / Eliane Elias』2024.07『Alone Together / Lee Konitz, Brad Mehldau, Charlie Haden』2024.08『The Rough Dancer And The Cyclical Night (Tango Apasionado) / Astor Piazzolla』2024.09『Potro De Rabia Y Miel / Camarón De La Isla』2024.10『Calle 54 / Various』・2024.11『Trumpets Of Michel-ange / Ibrahim Maalouf』・2024.12『Sings for Only the Lonely / Frank Sinatra』・2025.01『Hero Worship / Hal Crook』・2025.02『Undercurrent / Kenny Drew』・2025.03『Live In Toronto 1952 / Lennie Tristano Quintet』2025.04『Antidote / Chick Corea & The Spanish Heart Band』2025.05『Hot Five & Hot Seven / Louis Armstrong』

| Reviewer information |

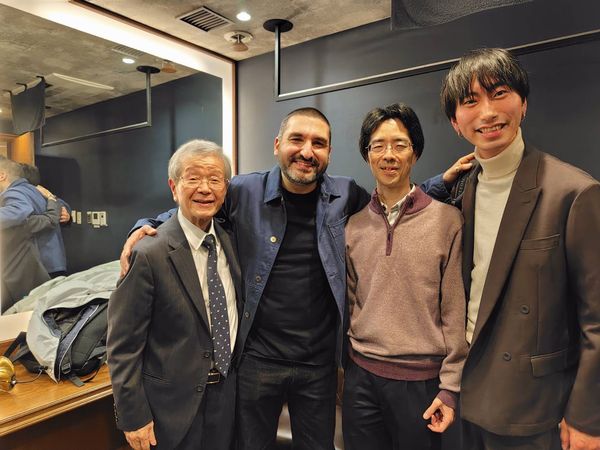

曽根麻央 Mao Soné 曽根麻央は2018年にジャズの二刀流として、 2枚組CD『Infinite Creature』でメジャー・デビュー果たしたトランペッター、ピアニスト、作曲家。 幼少期よりピアノを、8歳でトランペットを始める。9歳で流山市周辺での音楽活動をスタートさせる。18歳で猪俣猛グループに参加し、同年バークリー音楽大学に全額奨学金を授与され渡米。2016年には同大学の修士課程の第1期生として首席(summa cum laude)で卒業。在学中にはタイガー大越、ショーン・ジョーンズ、ハル・クルック等に師事。グラミー賞受賞ピアニスト、ダニーロ・ペレスの設立した教育機関、グローバル・ジャズ・インスティチュートにも在籍し、ダニーロ・ペレス、ジョー・ロバーノ、ジョン・パティトゥッチ、テリ・リン・キャリントン等に師事、また共演。 曽根は国際的に権威ある機関より名誉ある賞を数々受賞している。 |

RSS

RSS