みなさんこんにちは、曽根麻央です。

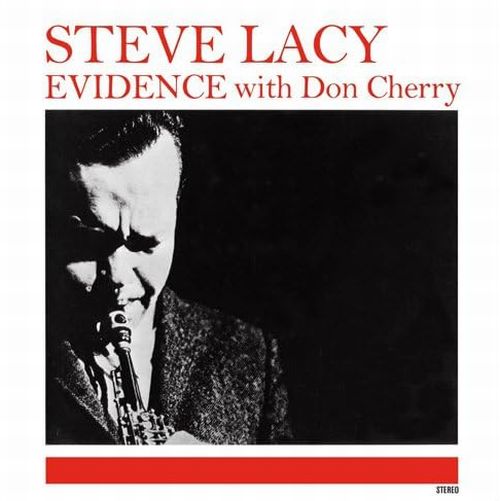

今日はソプラノサックス奏者としてとても有名な、Steve Lacyの1963年の作品

『Evidence with Don Cherry』を紹介します。

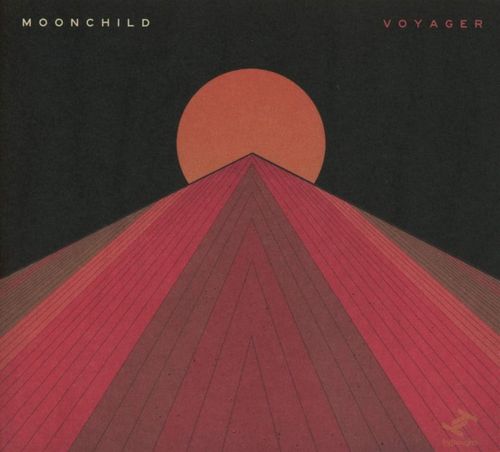

と、その前に今月新しいシングルをデジタル・リリースしました!

『Expressions on the Melody of Kokiriko』と言い、富山のこきりこ節をモチーフに展開した17分の作品です。

録音自体は8年前にボストンで行い、今年の3月にオーバーダブやミックスを都内のスタジオで行い完成させました。

LAを中心に活躍するピアニストIsaac Wilsonや、グラミー賞にノミネートされた素晴らしいヴァイオリニストLayth Sidiqをソリストに迎えました。

ミックスは私が行い、最後までこだわって作った作品になっています。

リンクからサブスクで視聴できますが、OTOTOYではハイレゾ版を購入できます。

https://ultravybe.lnk.to/eotmok

ぜひ聴いてください。

Title : 『Evidence with Don Cherry』

Artist : Steve Lacy

さて、Steve Lacyは若い音楽家の中では教育者として有名なサックス奏者です。

晩年、ボストンにあるNew England Conservatoryで教えていたこともあり、ボストンで音楽を学んだ人は、Steveはこんなことを言っていた、これがSteveの考えた和音、なんて人づてに伝え聞いた話みたいなものを絶対にいくつか知っていると思います。またそんな話を統括すると、Steveよりもあとの世代の音楽家に尊敬されていた存在という事が見えてきます。

ダニーロ・ペレスやジョー・ロヴァーノはいつも授業で彼の話をしていました。

というように、私ですらもSteve Lacyは先生から伝え聞いただけの存在であまり聴いてこなかったので、そんな人も実際多いかと思います。ただ、やはり改めて素晴らしいミュージシャンであるだけでなく、他のアーティストに影響力のあった奏者ですので、ぜひこの機会に知ってもらえると嬉しいです。

Steve Lacyは1934年生まれ。音楽的にもう5-10年ほど後の人かと思っていましたが、実は世代としてはシダー・ウォルトンやシェリー・ホーン、日本の前田憲男と同い年だそうです。

キャリアの初めは、なんとレッド・アレンなどさらに世代が上のミュージシャンとデキシーランド・ジャズなどを演奏していたとか。その後、セシル・テイラーのアルバムに入るなどアバンギャルドなスタイルに傾倒しますが、Steveを有名にしたのはやはり彼の1958年のリーダー作『Reflections』でしょう。『Reflections』はセロニアス・モンクの曲集となっています。

今作の『Evidence』も同様にモンクの作品を中心に制作されたアルバムなので、この前進となった存在とも言えるでしょう。『Reflections』発売後には実際にモンクのバンドに入る機会もあったようです。

さて今作『Evidence』は、モンクとエリントンの作品をオーネット・コールマンのクァルテット編成で演奏した作品になっています。要するにサックスとトランペットの2ホーン、そしてベースとドラム。ピアノはいないのでコードはそれぞれのソリストとベースの音、またはホーンのアレンジによってのみ表現されます。

メンバーもコールマンのバンドを意識したものになっていて、今回見事なソロをアルバムを通して展開しているトランペットのDon Cherryは、本家コールマン・クァルテットのメンバーですし、またこのディスク・レビューでたびたび紹介している「名盤製造マシーン」ドラマーのBilly Higinsも同様です。

しかし、ベーシストのCarl Brownに関しては残念ながらそれほど多く知りませんでしたし、情報も集められませんでした。

選曲が実によく、モンクとエリントンの作品集ですが、前知識がなければどちらがどちらの作品かわからなくなります。

この二人は世代は違いますが作曲の方向性としては、メロディーの作り方や、大胆な不協和音の投入、ドミナント和音の使い方など、似ているところが多々ありますので親和性がありますね。

エリントン、チャールズ・ミンガス、セロニアス・モンクと50年代までのジャズシーンを牽引した3大作曲家とも言えるでしょう。

1 The Mystery Song

2 Evidence

3 Let's Cool One

4 San Francisco Holiday

5 Something To Live For

6 Who Knows

このうち1と5がエリントンの作品になっています。

「The Mystery Song」は1931年、「Something To Live For」が1933年の作品なので、モンクの上記の曲は15~20年近く前の作品ということになります。

現代ではさほど演奏されない2曲ですが、当時はミュージシャンの中ではスタンダードだったのでしょうか?

特に「The Mystery Song」は2ホーンのアレンジが素晴らしく、原曲よりもモンクが書いたような雰囲気が増している気がします。

1コーラス目と2コーラス目でソプラノはメロディーを取り続けるのですが、トランペットの音域が変わることで、和音をより一層明確にしています。

4の「San Francisco Holiday」ではモンクのピアノ・パートを忠実に2ホーンに置き換えただけですが、元々あった和音を多く削減して、この2音+ベースラインだけで表現する和音の世界がとてもユニークです。

ハーモニー楽器がないというのはミステリアスな雰囲気が増すのだと思います。金管奏者などのソロの時の自由度が増しますし、より幅広い音域を駆使して演奏することを求められるので、技術的にも挑戦が必要になります。

全体の録音としては左からソプラノ、右からトランペットとドラム、センターからベースと完全に隔離されたスタイルのステレオです。今では考えられないミックスですが、この時代の音源ではよくあります。

イヤフォンで聞くと違和感でしかないですが、スピーカーで聴いた時にその効果は発揮されます。

この録音もSteve Lacyのソプラノの音が息づかいまでリアルに収音されていて、彼のユニークな世界観とニュアンスを体感できます。

またDon Cherryのダークでそして明るい相反する性質を持った彼の音もよく取られていて、良いレコーディングだと思います。

パンが完全に分かれているからこそ、6「Who Knows」などでの同時インプロヴィゼーションでは聴いていてこちらの方がアツくなってしまう、そんな録音になっています。

是非、聴いてみてください。それではまた次回お会いしましょう。

文:曽根麻央 Mao Soné

曽根麻央『Expressions on the Melody of Kokiriko』

富山のこきりこ節をモチーフに展開した17分の作品がデジタルリリース!

2024.5.8 (Wed) Out

https://ultravybe.lnk.to/eotmok

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

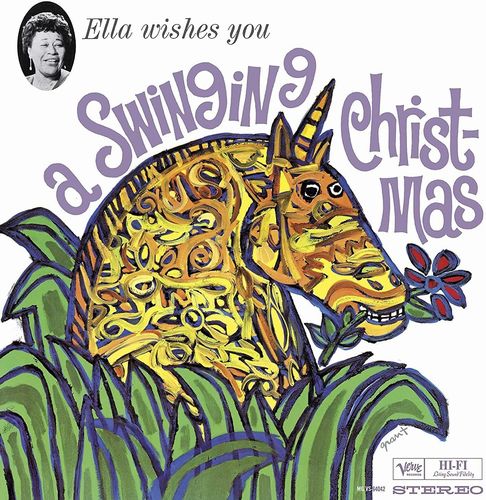

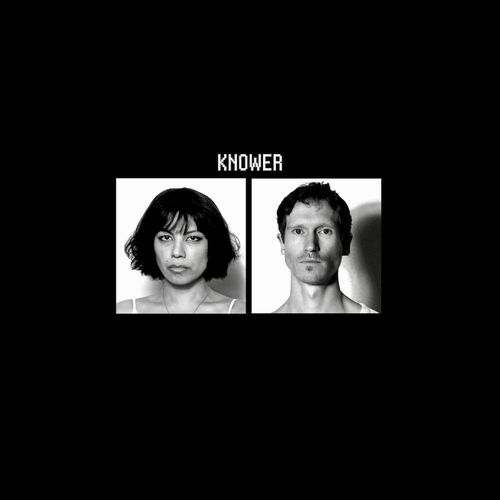

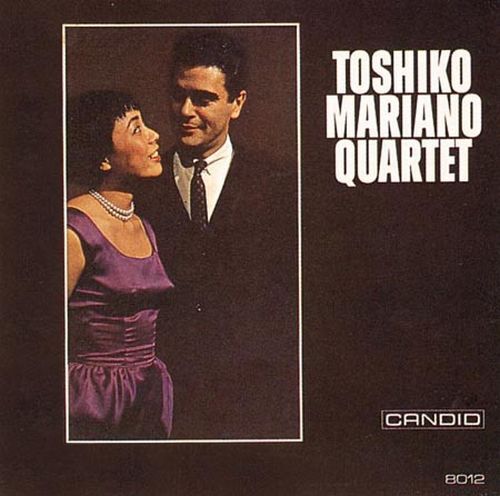

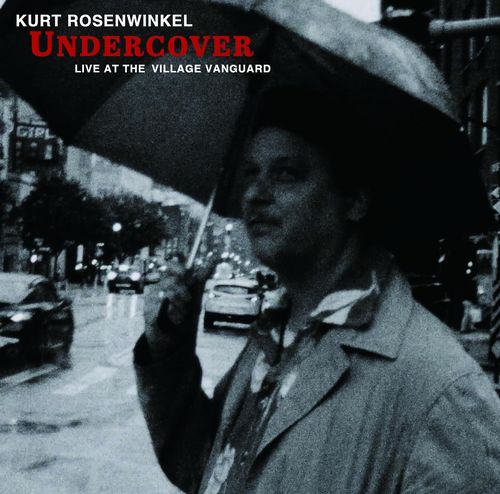

・2020.04『Motherland / Danilo Perez』・2020.05『Color Of Soil /タイガー大越』・2020.06『Passages / Tom Harrell 』・2020.07『Inventions And Dimensions / Herbie Hancock』・2020.08『Birth Of The Cool / Miles Davis』・2020.09『Chet Baker Sings / Chet Baker』・2020.10『SFJAZZ Collective2 / SFJAZZ Collective』・2020.11『Money Jungle: Provocative In Blue / Terri Lyne Carrington』・2020.12『Three Suites / Duke Ellington』・2021.01『Into The Blue / Nicholas Payton』・2021.02『Ben And "Sweets" / Ben Webster & "Sweets" Edison』・2021.03『Relaxin' With The MilesDavis Quintet / The Miles Davis Quintet 』・2021.04『Something More / Buster Williams』・2021.05『Booker Little / Booker Little』・2021.06『Charms Of The Night Sky / Dave Douglas』・2021.07『Play The Blues / Ray Bryant Trio』・2021.08『The Sidewinder / Lee Morgan』・2021.09『Esta Plena / Miguel Zenón』・2021.10『Hub-Tones / Freddie Hubbard』・2021.11『Concert By The Sea / Erroll Garner』・2021.12『D・N・A Live In Tokyo / 日野皓正』・2022.1『The Tony Bennett Bill Evans Album / Tony Bennett / Bill Evans』・2022.2『Quiet Kenny / Kenny Dorham』・2022.3『Take Five / Dave Brubeck』・2022.4『Old And New Dreams / Old And New Dreams』・2022.5『Ella Fitzgerald And Louis Armstrong / Ella And Louis』・2022.6『Live from Miami / Nu Deco Ensemble & Aaron Parks』・2022.7『Oscar Peterson Trio + One / Oscar Peterson Trio Clark Terry』・2022.8『Ugetsu/ Art Blakey & The Jazz Messengers』・2022.9『Sun Goddess / Ramsey Lewis』・2022.10『Emergence / Roy Hargrove Big Band』・2022.11『Speak No Evil / Wayne Shorter』 ・2022.12『The Revival / Cory Henry』・2023.1『Complete Communion / Don Cherry』・2023.2『Your Mother Should Know: Brad Mehldau Plays The Beatles / Brad Mehldau』・2023.3『Without a Net / Wayne Shorter』・2023.4『LADY IN LOVE / 中本マリ』・2023.5『Songs Of New York / Mel Torme』・2023.6『Covers / James Blake』・2023.7『Siembra / Willie Colón & Rubén Blades』・2023.8『Undercover Live at the Village Vanguard / Kurt Rosenwinkel』・2023.09『Toshiko Mariano Quartet / Toshiko Mariano Quartet』・2023.10『MAINS / J3PO』・2023.11『Knower Forever / Knower』・2023.12『Ella Wishes You A Swinging Christmas / Ella Fitzgerald』・2024.01『Silence / Charlie Haden with Chet Baker, Enrico Pieranunzi, Billy Higgins』・2024.02『Rhapsody in Blue Reimagined / Lara Downes』・2024.03『Djesse Vol. 4 / Jacob Collier』・2024.04『Voyager / Moonchild』

| Reviewer information |

曽根麻央 Mao Soné 曽根麻央は2018年にジャズの二刀流として、 2枚組CD『Infinite Creature』でメジャー・デビュー果たしたトランペッター、ピアニスト、作曲家。 幼少期よりピアノを、8歳でトランペットを始める。9歳で流山市周辺での音楽活動をスタートさせる。18歳で猪俣猛グループに参加し、同年バークリー音楽大学に全額奨学金を授与され渡米。2016年には同大学の修士課程の第1期生として首席(summa cum laude)で卒業。在学中にはタイガー大越、ショーン・ジョーンズ、ハル・クルック等に師事。グラミー賞受賞ピアニスト、ダニーロ・ペレスの設立した教育機関、グローバル・ジャズ・インスティチュートにも在籍し、ダニーロ・ペレス、ジョー・ロバーノ、ジョン・パティトゥッチ、テリ・リン・キャリントン等に師事、また共演。 曽根は国際的に権威ある機関より名誉ある賞を数々受賞している。 |

RSS

RSS