vol.31 - お客様:齊藤外志雄さん(ロンパーチッチ)

「お店のシチュエーション別10曲」

いらっしゃいませ。

bar bossaへようこそ。

2月は大雪で大変でしたね。みなさんはご無事でしたでしょうか。

さて、今回は新井薬師にあるジャズ喫茶ロンパーチッチのマスター齊藤外志雄さんにゲストで来てもらいました。

林(以下 H)「いらっしゃいませ。早速ですが、お飲み物をうかがって良いですか?」

齊藤(以下 S)「こんばんは。では何かノンアルコールのカクテルをお願いします。」

H「あれ? 齊藤さんって結構飲むイメージだったんですけど、今日はどうかしたんですか?」

S「お酒大好きなんですけど、会社を辞めてお店に専念するときに立てた誓いがあって、売上が悪かった日には飲まないようにしているんです。今日はあと一歩のところで届かなくて。」

H「それは面白い誓いですね。そして売り上げが良いとお酒が美味しいですよね。じゃあ、こちら、ラム抜きのモヒートをどうぞ。」

S「いただきます。」

H「さてさて、齊藤さんの小さい頃の音楽体験なんかを教えていただけますか?」

S「はい。私は1978年に埼玉県で生まれました。今のさいたま市、当時は大宮市でしたけど、そこのはずれにある郊外型の団地で少年期をすごしました。歳の離れた姉がふたりいて、小さいころ両親がピアノを習わせていました。当時の新興住宅地に住む親の教育熱ってすごくて、子供に数えきれないくらいのお稽古事をやらせていたんです。うちの親もその熱にほだされて、特別音楽に興味があったとも思えないんですけど、娘をピアノ教室に通わせていました。その関係で、集合住宅でたいして広くもない家なのに、うちにはアップライトのピアノがありました。姉のピアノは結局ふたりとも続かずに、お稽古事にありがちな『行きたくない子供と、行かせたい親との闘争』に疲れた両親は、私にあえてピアノをやらせようとはしませんでした。かくして私はミケランジェリになりそこねました(笑)。家のピアノはかれこれ30年近く、誰からも弾かれることなく死蔵されてます。」

H「あはは。面白いですね。いかにも20世紀終わりの日本の郊外って感じの風景ですね。では最初に買ったレコードは?」

S「当時の特撮ヒーロー『超電子バイオマン』の主題歌が入ったシングル盤です。親にねだって買ってもらいました。家にあったはずのドーナツ盤用のアダプタがどこかに行ってしまって、買ったその日に聴けずに泣いた記憶があります。ちなみに、自分のお金で最初に買った音楽メディアは、とんねるず『情けねえ』の8センチCD。中学生のときです。『みなさんのおかげです』でこの曲を聴いて、あの歌詞に本気で感動していました(笑)。当時は社会派の肥満児でした。」

H「もっと渋いものを聞いたような印象がありますが、意外と普通の子だったんですね。そして肥満児...」

S「はい。ものごころつくころにはすでに肥満児で、運動がまるでダメだったんです。中学までは無理して運動部に入ってましたけど、もう毎日がツラくて。だから高校に入ったとき、これからは運動しないでいい部活に入ろう、と思ったんです。でも姉たちから『運動部に入ってない男子はダサイ』と吹き込まれていたので、なんとかダサくない感じのところに潜り込もうと思って。心の赴くままに突き進むと『漫画研究会』なんですけど、男子校で肥満体がそこに行くと本当に終わってしまう。で、たまたま同じ中学から進学した友人何人かが入ったのでつられて吹奏楽部に入りました。これが音楽との最初の接点です。思えばあのとき落語研究会に入っていれば人生もうちょっと変わっていたかもしれません。」

H「齊藤さんにとって『お姉さんたちの目』っていうのは1つのキーワードのようですね。さてその吹奏楽部では?」

S「サックスを吹いてました。花形楽器で人気があったので、確か最初のパート選びでジャンケンして勝って担当になりました。だけど実のところサックスのことは全然知らなくて、当時武田真治が吹いていてカッコよかったのと、チェッカーズでフミヤの弟がやってるなあ、とかそんな感じでした。あ、あと『音楽は世界だ』のMALTAとか。ジャズのことなんて全然知りませんでした。でもサックスという人気楽器を、ほかの希望者を押しのけてまで手にした以上、やっぱりがんばって練習しないとなあ、と思ったんです。『公立高校に入ったんだから』と親にねだって高い楽器まで買わせてしまったし。とりあえずうまいサックス奏者ってやつを聴いてみよう、サックスといえばジャズだろう、ということでまず図書館に行って、最初に目についたジャズのサックスものを借りて聴きました。それがいきなりデヴィッド・マレイだったと(笑)。衝撃でしたね。自分が考えている『うまい楽器』と全然ちがう。何かプヒャーとかプギョーとか言ってる。でもそれが当時鬱屈していた肥満体の男子高校生にグッときてしまったんですね。」

H「そこで衝撃を受けたというのが齊藤さんの個性ですね。」

S「そこから徐々にハマりました。同じときに図書館で借りてきたのが雑誌『ジャズ批評』。この雑誌のタイトルにまずヤラれたんですが(笑)、それを読むとジョン・コルトレーンという人が神様みたいに扱われている。だから当時、大宮に西武デパートがあったんですけど、そこのヤマギワに行って『至上の愛』を買いました。聴いてみたけどなんだかよく分からなかった。ライナーノーツが宗教がかっていて怖かったし(笑)。でも当時は『こういう聴いてすぐ分からないようなところがジャズのすごさなんだろう』みたいに考えるだけの殊勝な心がけがありました。『分からないからありがたい』というか『分からないもの聴いてるオレすごい』みたいな。だからしばらく我慢してCDを買い続けました。そういえば当時は紙ジャケの登場初期で、『至上の愛』も『サキ・コロ』も紙ジャケの新品を買いました。輸入盤の存在なんて知らなかったし、そもそも売場にはそれしか置いてありませんでした。当時、自分のまわりにはジャズに詳しい友人なんていませんでした。そもそも友人が少なかったですし。このへんは全部ひとりでチマチマやっていました。」

H「これがヒップホップとかクラブミュージックだったりしたら友達に好きな人がいたかもですが、コルトレーンはちょっと難しいですよね(笑)」

S「高校2年くらいだったと思うのですが、学校がある北浦和の街にディスクユニオンがあることを知ったんです。そこで輸入盤とか中古盤が身近に手に入ることを知りました。ヤマギワなんかよりずっと安くて、ヘンなものが置いてある。結構入り浸りましたね。そこで出会ったのがジョン・ゾーンでした。もう完全に持っていかれました。ここには鬱屈した肥満体の男子高校生が求めているものがすべてある、と(笑)。思えば最初に買ったCDがよかったんです。オーネット・コールマン作品集の『SPY vs SPY』というアルバムなんですが、今聴いても本当にカッコいい。去年アナログの中古を見つけて店にも置いてあるんです。営業中は決してかけられないけど(笑)。」

H「うーん、高校生でジョン・ゾーンに持っていかれましたか。やっぱりサックスを自分も吹いていたっていうのが大きいんでしょうか。」

S「そんな調子で高校の3年間をすごして、大学に入ったときにジャズ研に入りました。サックスは全然うまくなかったけど、まあ入ってみたらなんとか人前で演奏くらいはできるかな、くらいの気持ちでした。全然モノにならず、その上まわりと馴染めずに半年くらいで辞めてしまうんですけど。でもその半年で生涯の友人と呼べる人間と知り合って、彼から音楽に限らずいろいろなことを教わりました。もともと文化的素養がまったくなかった人間なので、一部のジャズのこと以外本当に何も知りませんでした。ビートルズさえ聴いてこなかったんです。『ストロベリー・フィールズ・フォーエバー』ってすごい曲だなあとか、ビーチボーイズって太ってるんだなあとか、YMOの宇宙人顔の人は昔フォークみたいなのを歌ってたんだなあとか、ゴダールって人の映画は例外なく眠くなるなあとか、全部そのとき知ったことです。『ときどきグールドとグルダの区別がつかなくなるよね』って言うとヒップだ、ということも彼から教わりました(笑)。彼の汚部屋でお互いが買ったCDを聴き合って、いっしょに酒を飲んで、路上で寝て...。気がついたら大学を出たときふたり仲よく路頭に迷っていました。」

H「うわ、突然すごく良い話ですね。若い頃に出会う友人って本当に大きいですよね。」

S「大学3年生のときから六本木の書店で深夜帯のアルバイトをしていて、就職先がなかったので学校を出た後はそこでフリーターをやっていました。そこで何か『人生を変える運命の出会い』みたいなものを漠然と期待していたんですけど、当然ながら1年経っても何も起こらず、このままだと『特に追う夢もないのに結果として夢追い人みたいな人』になってしまうと思って、慌てて就職先を探しました。職安に行ってとりあえず目についた会社に申し込んで、そのまま入りました。たまたまIT系の会社でした。中学生のころクラスで回し読みしていた漫画に、遊人の『エンジェル』というすばらしい作品があったのですが、そこに出てくる女の子が『誰でもいい、次にこの廊下に現れた男と付き合うんだ』みたいな決意をする場面があるんです。自分はまさにそんな感じでした。」

H「遊人に出てくる女の子ですか。齊藤さんのところどころにはさまれるお話が良いですねえ。」

S「そこから10年間は特に語ることもありません。何回か転職しましたが、同じような業種で同じような仕事をしていました。仕事帰りに職場近くのCD屋に立ち寄ることだけが楽しみでしたが、残業が重なるとそれもままならず、なんだか虚ろな日々を送っていました。ジャズからちょっと距離ができて、まったく触らなくなったサックスを売ってギターに買い替えて『オレはこれからギタリストになる』なんて宣言したこともありました。Fのコードが弾けないまますぐに練習をやめてしまうのですが。そんな毎日でした。あ、それから、この時期に奥さんと結婚しました。」

H「なんだか共感する男性がすごく多そうなリアルなお話ですね。さて、お店を始めようと思ったお話とかを教えていただけますか?」

S「たぶん、奥さんと付き合っているときに『将来はジャズ喫茶を開くのが夢だ』みたいなことをすでに話していたんだと思います。それか、奥さんが先に言い始めたのか。忘れてしまいましたけどそんなやり取りがあって、それで漠然と『いつかジャズ喫茶やろう』という思いを結婚前から持っていました。私が勤め人生活がイヤすぎて、このままだとあと5年は持たない、なんて言っていたこともあって、結婚したときには『35歳までにお金を貯めてジャズ喫茶を開こう』という目標ができていました。『35歳までの感性でお店を始めることが大切なんだ』と、当時奥さんは力説していました。彼女は比較的消費性向の強いタイプだったのですが、がんばって貯金に回してくれました。ふたりともカタギの会社員だったので、倹約すれば毎月それなりの額が残りました。」

H「『35歳までの感性でお店を始めることが大切』ってなかなか真実のような気がしますね。」

S「あと2年で35歳、というときに地震がありました。職場にいたのですが、頭上からキャビネットの書類がなだれ落ちてきたんです。慌てて机の下に潜り込んだのですが、『ここで死ぬのはオレの人生のプランにない』って思ったんです。『このままじゃヤバい、さっさと決断しないと』って。企業相手の仕事をやっていたので、次の日から麻痺した交通網をかいくぐってお客さまの会社に出向き、穴倉みたいなシステム室に潜り込んでは、計画停電の発表でてんやわんやの中で仕事をしていたのですが、『もうヤバい、このままじゃいけない』とずっと考えていました。」

H「3.11は人が色んなことを考えるきっかけになりましたよね。」

S「それからしばらくして、夫婦で自宅近所を歩いているときに貸し物件を見つけたんです。立地はあんまりパッとしないけれど、もともとの内装が結構よくて、家賃もがんばればなんとかなりそうな金額でした。先の地震でちょっとアタマが緩んでいたんだと思います。そのまま不動産屋に連絡して、3日も経たないうちに契約を決めてしまいました。それが今の店です。なんだか自分でもよく分からない、アッという間のできごとでした。保証人になってもらうために母親に電話したときに『ちょっと信じられない話だと思うけど、自分でもよく信じられないからとりあえず聞いて』と話したことを覚えています。」

H「え、そんなあっけなく... ところでロンパーチッチさんはアナログレコードのみというスタイルですが、何かきっかけのようなものがあるのでしょうか?」

S「もともとCD世代ですし、音楽は全部CDで聴いていました。レコードなんて過去の遺物だと思っていました。まさか自分の人生にここまで入り込んでくるなんて。奥さんの実家にもう使ってないレコードプレーヤーがあったんです。マイクロの普及品で、カートリッジは名器の誉れ高いシュアのV-15 TYPE3でした。肝心の針はお義母さんが掃除中に誤って折ってしまったらしいんですが。結婚するときにお義父さんから『あげるよ』と言われて家に持ち帰ってきました。純正品の交換針はとっくの昔に製造中止になっていて、中古でもずいぶんなプレミアがついているので、別のメーカーが出している互換針を入手して、試しに何枚かレコードを買って聴いてみました。みなさんが言っているような『音の良さ』は正直よく分かりません。チリチリ言ってるし。でもなんていうのか、やっぱりアナログは雰囲気があるな、という思いを持ちました。」

H「お義父さんがきっかけですか。それは良い話ですね。」

S「はい。でもここまでレコードに入れあげるようになったのは、ひとえにレコード売場の雰囲気だと思います。『エサ箱』っていうアレが面白かった。レコファンの陳列棚なんかは例外ですけど、CDは基本的に背表紙を見せる陳列ですよね。それに比べてレコードは基本的に『面出し』の陳列で、それを自分で1枚ずつサッサと引き上げて確認する、あの単純な作業にハマりました。最初のころはあの動きが異様に速い人を畏敬の念で眺めていたけど、そのうちアレは店のレコードを底抜けにしているだけだと気づいて一気に眼差しが冷やかになったり。そう、『底抜け』みたいなコンディション概念も面白かったです。乱暴に言えば、CDを買っていたころは全部同じモノだと思っていた録音メディアが、アナログを買うようになってからはひとつひとつ、それこそ1枚ずつが別のモノだと考えるようになりました。そうなると同じレコードでも状態とか『偉さ』がちがったりするとまた買い直したくなってくる。そういう、モノを買う立場の人間を惹きつけてやまないドラッギーな感じがレコードにはあると思います。レコードの方が買っていて楽しい。だからレコードばかり買う。だからレコードが増えて、アナログだけのお店になった、とそんな感じです。それから、これはちょっと大きな声では言いづらいんですが、CDの時代になってからのジャズってやっぱりちょっとアレかも、みたいな思いはあります。今のところ、自分たちの興味範囲はレコードだけでじゅうぶん賄えると思っています。」

H「なるほど。」

S「それからもうひとつ。アナログで聴く『ワルツ・フォー・デビイ』はすばらしいです。なぜなら余計な別テイクが入っていないから。輸入盤CDで聴いていたときは、たくさんの別テイクが本テイクに続けて収録されていて、正直よさが全然分かりませんでした。これだけでもレコードにしてよかった、と思います。」

H「今、アナログとCDの違いのお話が出たので、インターネットの音楽のこともどうお考えなのか教えていただけますか?」

S「YouTubeで音楽を聴いていて、1曲全部通して聴けた試しがないんです。早送り・巻き戻しのスライドバーと一時停止ボタンが近くにありすぎて、少しでも退屈するとすぐ指がそこに動いてしまう。YouTubeに限らず、パソコン以降のデジタルデバイスは『音楽を真摯に聴く』という行為に対してちょっとインターフェースが便利すぎるような気がします。技術に合わせて感性が変わっていくのが世の中の常ですから、これからは『音楽を真摯に聴く』という行為自体、どんどんポピュラリティを失っていくような気がします。というか、すでにそうなっていますよね。『すべての音楽がBGM化する世界』というと怖い感じですが、今の世の中が普通にそうなっています。これまでだって、フランク・ミルズの『愛のオルゴール』を真剣に聴く人はそんなにいませんでした。今ではアート・ブレイキーの『モーニン』だって同じ状況だと思います。そろそろ『スモーク・オン・ザ・ウォーター』がそんな感じになるんじゃないでしょうか。」

H「なるほど。確かにアナログ・レコードって飛ばせないんですよね。これからのご予定とかを教えていただけますか?」

S「お店を潰さないようにがんばります。そのためにはまず大きな話として、私たちが離婚しないことが大切だと思っています。もう少し小さな話として、私はお客さまの顔が全然覚えられない、飲食業の人間として致命的な欠陥を持っているので、そこをなんとか矯正したいと思います。さらに小さな話としては、お店の電気の契約アンペアが小さくて、ちょっとのことですぐにブレーカーが落ちてしまうので、そこをなんとか改善したいと思っています。以前この件でビル管理の電気屋さんに電話したらケンもホロロにはねつけられたので、今年中になんとかリベンジしてやります。ブログやフェイスブックの更新は正直苦痛で毎日やめたいと思っているのですが、でもやめられないので続けると思います。こちらの負担が少なくて、それなりに毎日読める内容のものを書きたいと思っているのですが、現在は『とりあえず何か文字を書く』くらいのレベルまでクオリティを落として毎日をやりすごしています。あと、もう少し効率的に生活して睡眠時間を確保したいです。」

H「離婚をしないって(笑)。でも、夫婦でお店をやっている友人はたくさんいるのですが、別の時間や休日の別の行動とかがやっぱり良いみたいですよ。では、曲に移りましょうか。」

S「はい。テーマは『お店のシチュエーション別10曲』です。ジャズ喫茶を営業する中で直面する10のシチュエーションに対して、それぞれ対応する10曲を選びました。収録しているレコードはすべてお店に常備しているものです。」

H「直球のテーマですね。では1曲目は?」

1.「お客さんがいないとき」

Charlie Haden & Christian Escoude - Django

S「ジャズ喫茶ですから、『お客さんがいない』というのは基本です(笑)。お客さんがいないジャズ喫茶がしていなきゃいけないこと、それは『常に音を出し続ける』ことです。とにかく何かレコードをかけていること、それさえ守っていれば最初に入ってきたお客さまに対して最低限のシメシがつきます。正直な話、このルールさえ守られていないジャズ喫茶が多すぎる。どれだけ油断していてもいい、なんならカウンターの奥で寝ていてもいい(笑)、でも音だけは出していてほしい。本気でそう思います、...と言っている私たちも、今までに1・2回、お客さまに無音の醜態をさらしてしまったことがあるのですが。選んだ曲は最近買ったチャーリー・ヘイデンとクリスチャン・エスクーデの有名なデュオアルバムから。西新宿のジャズ専門店『HAL'S Record』さんで、私たちにしては思いきった金額で購入しました。だからバタバタしているときなんかには滅多にかけられません。お客さんが少ない(あるいは、まったくいない)シチュエーションでのみ満を持して登場するアルバムです。」

H「これをお客さんがいないときに聞く気持ち、すごくわかります。これはお店をやってないとわかんないかもですね。次は?」

2.「お客さんがずっといないとき」

Don Cherry - Tantra

S「『お客さんがいない』のが基本とはいえ、その状態が何時間も続くとさすがに不安になってきます。こういうときは『わざと油断した状況を作り出すこと』に一定の効果がある、と民間療法のごとく信じています。たとえば店番ひとりのとき、お客さまがいないから、とトイレに立つとなぜかその数十秒の間にお客さまがいらっしゃったりします。それと同じ原理で『お客さんが来ないときにはフリージャズ』というのはひとつの手だと思っています。怪しげなものをかけているときに限って、あまりジャズとは縁のなさそうなお客さまがご来店されます(笑)。ただ、いくらフリーとはいえセシル・テイラーだとまったく申し開きができないので、なんとなく『民族音楽っぽい』で許してもらえそうなドン・チェリーあたりが当店のベストチョイスです、...とあたかもアーティストに対するリスペクトに欠けるような発言をしていますが、もちろん内容は超一級です。YouTubeというメディアで通して聴くのはさすがに苦痛でしょうから、飽きてきたら3分18秒目までバーをスライドして下さい。そこから音楽が動き始めます。フランク・ロウの絶叫テナーをお楽しみ下さい。ちなみに、こういった『お客さんが来ないときのフリー』選曲の難しいところは、効果があったときも、なかったときも、こちらがそれなりの精神的ダメージを負うところです(笑)。」

H「こういう曲をかけるとお客さんが来るとか来ないとかっていうジンクスみたいなものって、どこのお店にもありますよね。たぶん、飲食店経営者が画面の向こうでうなずいています(笑)さて次は?」

3.「おしゃべり好きが来たとき」

Gary McFarland - Get Back

S「待ち望んでいたお客さま、ただそのお客さまがおしゃべり好きのおばさま3人連れだった――そんなシチュエーションでの選曲です。ほかにお客さまがいらっしゃる場合、あまりに大きな声に対しては『もうちょっと小さな声でお願いします』とアタマを下げに行くのですが、貸切状態の場合はとにかく黙ってやりすごします。『ウチはジャズの店なんで』と硬派に追い出してしまうと一瞬でお店が潰れてしまうので。表面上はあくまでポップに、内に秘めたる狂気はどこまでも深く。お客さまに快適な時間をおすごし頂くために日夜がんばっています(笑)。」

H「これまたわかりすぎるシチュエーション(笑)。でも、ゲイリー・マクファーランドなんかもかかるんですね。次が楽しみになってきました。」

4.「お子さま連れが来たとき」

Anita Kerr Singers - Baby Elephant Walk

S「『お子さま連れ』とひとくちで言ってもピンキリで、本当に夢のように配慮の行き届いたご両親と、奇跡のようにお行儀のよいお子さま、なんて取り合わせもあるのですが、ここではジャズ喫茶としてはちょっと難しいタイプのお子さま連れがご来店された(しかも貸切状態)、という場合の選曲です。そうですね、『ふたりの4歳児と、それぞれの母親。お母さまたちは自分のおしゃべりに夢中で、お子さまたちはじゃれ合いに夢中』みたいなシチュエーションを想像して頂ければ。

本当にキツイのですが、『ウチはジャズの店なんで』と硬派に追い出してしまうと一瞬でお店が潰れてしまうので、がんばってなけなしの愛嬌をふりまきます(笑)。ほかのお客さまがご来店されたときに『あ、今はがんばってお愛想してるんだな』ということが伝わるような曲をかけます。もちろん、曲自体はすばらしいのひとことです。」

H「なるほど。喫茶店だからお子さま連れも来ちゃうわけなんですね。大変ですね。いやあ、でもこれかかっちゃうとお子さま喜んじゃいますね。次はどんなお客さんが来るのかドキドキです。」

5.「手ごわそうなおじさんが来たとき」

Eberhard Weber - Silent Feet

S「いわゆるジャズ喫茶族ど真ん中、全共闘世代の香りがするおじさまが初のご来店、そんな場合の選曲です。ジャズ喫茶としては大切にしたい太いお客さまなのですが、一歩踏み誤るとなんというか、『ご自身の人生黄金期におけるキャリア開陳』みたいなお話を際限なく聞かされてしまう危険性もなきにしもあらずなので(笑)、とりあえず刺激の強そうなブルーノート1500番台などは極力避けて、ヨーロッパ系などの『ふーむ...』みたいな感想をお持ち頂けるようなものを積極的にかけています。このアルバムだとサックスのチャーリー・マリアーノがちょっと地雷の香りがしないでもないのですが、それを補ってあまりある内容のすばらしさ。みなさまに『ふーむ...』とうなって頂けること請け合いです。ちなみに私たちは名古屋のECM専門ジャズ喫茶『青猫』さんでこのアルバムを聴いて『ふーむ...』とうなったクチです。あの店で出てきた音は本当にすごかった...。YouTube再生用のガイドがしづらい曲ですが、2分すぎくらいからリズム感が出て音楽がカタチになってきます。そこから次第に盛り上がって、4分30秒あたりからキラーなバンプが顔を見せるようになり、そこから5分ジャストあたり、マリアーノ先生のサックスが不意に登場して聴き手をエクスタシーに導きます。ちょっと長いですけど2分すぎから5分あたりまで我慢してお付き合い下さい。あ、あと、こういうのばっかりかけていると『ジョニー・グリフィンないの?』なんて言われてしまいます。なにごともほどほどが大切みたいです(笑)。」

H「これまた飲食店経営者にはわかりすぎるシチュエーションですね。ホント、お客さんを意識した選曲って面白いけど難しいんですよね。いやあ、でもこの演奏かっこいいですねえ。あ、僕も完全に釣られていますね。次はどんなお客さんが...」

6.「カフェ女子が来たとき」

Gary Burton & Keith Jarrett - Fortune Smiles

S「私たちのお店を、文字どおり『カフェ』として使って下さるお客さまに向けての選曲です。中央線沿線の香りがする、カフェめぐりが好きそうな女性のお客さま、という印象が強いので、乱暴ですけど『カフェ女子』と表現させてもらいました。店側としては『せっかく来て頂いたのに音が大きくてゴメンナサイ!』という感じなのですが、『大きな音でジャズが鳴ってるカフェ』という特殊枠でなんとか許容して頂けているみたいです。ありがたい限りです。でも、このタイプのお客さまにどんな音楽をかけたらいいのか、正直今でも手探り状態です。いわゆる『カフェミュージック』みたいな、こじゃれボッサみたいなやつ(失礼な表現ですいません)をかければ丸く収まるのかもしれませんが、やっぱりジャズのお店をやってるつもりなので、ボッサとか、アコースティック・スウィングとか、あんまりそっちの文脈に流れない音楽に固執したい、という思いがあります。そこで悶々としたあげく、とりあえず『何かオシャレっぽいもの』をかける、という結論に至ります(笑)。選んだ曲はキース・ジャレットのフォーキーな爽やか系イントロが延々続いてオシャレさ鉄板級。4分17秒あたりから一瞬キースがやんちゃをしでかしますが、えーと、そこがジャズです(笑)。」

H「これまたわかりすぎるシチュエーション&選曲です。そうなんですよね。彼女達もまた落としどころが難しいんですよね。次、どんな人が来るのでしょうか?」

7.「偏屈なマスターがいる昭和のジャズ喫茶みたいなのを期待した若者が来たとき」

Archie Shepp - One For Trane

S「文字どおり、そういうお客さまが稀にいらっしゃいます。何か難しい顔をして入ってきて、難しそうな文庫本を読んでいるので『オマエは昔のオレか!』みたいな気もしないではないのですが(笑)、お店の雰囲気が『昭和のジャズ喫茶』とはだいぶちがうので今ひとつ感じが出ずに申しわけない気がします。せめて音楽だけでもそれっぽく、ということでこんな場合はフリージャズです。フリーと言ってもいろいろあるのですが、お店でかける場合は『定型リズムがあること』と『ご褒美があること』が必須です。だからヨーロッパ系とか、インテリ系はまずかけません。登場するのは今回選んだアーチー・シェップみたいな肉体系がほとんどです。このYouTubeでは曲のアタマもオシリも切れてますけど、A面B面まとめて1曲みたいな長尺演奏ですし、アルバム全体がこんな感じなので問題ないでしょう(笑)。ちょうどご褒美が登場する、いちばんおいしい部分です。この曲ばかりはスライドバーの誘惑に耐えて最初から聴いて頂きたいと思います。」

H「(爆笑)もうダメです。笑いがとまりません。齊藤さん、ユーモアのセンスが独特ですね。たぶんPC画面の向こう側でもみんな爆笑していますよ。次はどんな人が来るのでしょうか?」

8.「レアグルーヴ/クラブジャズ種族が来たとき」

Stanley Cowell - Ibn Mukhtarr Mustapha

S「ジャズ喫茶の人間としていちばん無力感を覚えるのが、レアグルーヴ/クラブジャズ系のお客さまが見えたときです。世代的に近いので、お客さまとしては『当然置いてあるよね』みたいな気持ちでリクエストされるレコードが全然ない。ゴメンナサイ、ウチにはロニー・フォスターもラスト・ポエッツもギル・スコット=ヘロンもありません。ロイ・エアーズはあるけどジャズみたいなジャズをやってるやつしかありません。ドナルド・バードの『Places And Spaces』は売っちゃいました...。ジャズという音楽については『新旧の断絶』みたいなことが言われて久しいですが、私のような『遅れてきた守旧派』がいることが話を余計ややこしくしています(笑)。ジャズとの出会いが図書館で借りた『ジャズ批評』なんですから、夜遊びの現場で鍛えてきた人たちとはおのずと温度差があります。ついでですけど、今のところレアグルーヴ/クラブジャズ系のお客さまの期待に多少なりともお応えできるジャズ喫茶は渋谷の『JBS』さんしかないと思います。ということで、お客さまも私も釈然としない気持ちのまま聴く1曲がこれです(笑)。レアグルーヴの傍系(と言えなくもない)スピリチュアルジャズの名盤からのキラーチューン。精いっぱいのお客さまサービスです。テンポ感のないオープニングから急速にリズムが形成されて、テーマが始まると思ったらいきなりエレピ! グルーヴィな演奏から唐突に親指ピアノ! と、スタンリー・カウエルというピアニストの見本市のような内容。問答無用にカッコいいと思います。」

H「そうなんですよね。僕も開店当初はそのシチュエーションはどう対応すべきかすごく悩みました。でもこれをかけたら相当喜んでくれますよね。ナイスです! 次はどんな人種が残ってるのでしょうか?」

9.「同業者が来たとき」

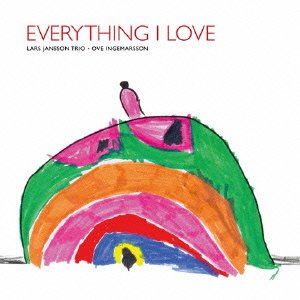

Gerry Mulligan - Song For Strayhorn

S「ジャズ喫茶の店主というと『自分の店がいちばん』『よその店に興味なし』みたいなイメージがありますが、それでも稀にほかのお店のご主人が見えることがあります。このときどんなレコードをかけたらいいのかが本当に悩みのタネです。本気で考えだすとパニックに陥るので、とりあえず何も考えずに機械的にかけられるものを1枚決めておこう、と用意しているのがジェリー・マリガンの『Walk On The Water』。ビッグバンド作品です。1980年というリリース時期のせいで、彼の作品にしてはマイナーな部類に入りますが、内容は折り紙つき。両面ともに捨て曲のない好アルバムですが、今回はA面2曲目の『Song For Strayhorn』を選びました。こういう『あざとい爽やか系』って好きなんです。」

H「ああ。確かにそういうシチュエーションってありますね。なるほど。そういう時はジェリー・マリガンのこれをかけるんですか。わかるような気がします。なるほど。次は最後の曲ですが。」

10.「珍しく混んだとき」

Chet Baker - Let's Get Lost

S「お店が混むと『お料理を作ること』『コーヒーを淹れること』といった喫茶店の基本的な業務に手いっぱいになってしまって、音楽のことまで気にかけていられなくなるのが実情です。そうなった場合、レギュラー棚とは別の『新着レコード箱』に手を伸ばして、指先に触れたレコードを取り出してはターンテーブルに載せる、という選曲もへったくれもない作業の繰り返しになります。そんな時間が続く中で、『これはいかん!』とハッとなったときにかけるのがチェット・ベイカーのボーカルもの。お店の空気をほどよくまとめてくれます。よく失敗するのが、『混んでるからといって景気のいいアップテンポものをかけると、仕事をしている自分が急かされて逆効果』というものです。このあたりもチェット・ベイカーだといい塩梅に落ち着かせてくれます。選んだ曲は『Sings And Plays』のA面1曲目。2年前、お店がオープンしたとき最初にかけたのもこの曲でした。」

H「これまたわかりすぎるシチュエーション...。そんな時にこれかけちゃうんですね。さらにオープンしたとき最初もこれ。素敵なお話です。」

齊藤さん、今回はお忙しいところどうもお世話になりました。

これを読んでくれているみなさん、新井薬師のロンパーチッチさん、すごく良いお店ですよ。是非、一度行ってみて下さい。あなたがお店に入って座ったとき、どんな音楽が流れてくるのか楽しみですね。

【ロンパーチッチ】

●HP→ http://www.rompercicci.com/

●BLOG→ http://d.hatena.ne.jp/rompercicci/

●facebook→ https://www.facebook.com/rompercicci?ref=tn_tnmn

●twitter→ https://twitter.com/rompercicci

そろそろ春が近づいて来ましたね。花粉を気にする方、お花見が楽しみな方、春は色んなことが待っていますね。

それではまたこちらのお店でお待ちしております。

bar bossa 林伸次

【バーのマスターはなぜネクタイをしているのか? 僕が渋谷でワインバーを続けられた理由】

Amazon商品ページはこちら

| bar bossa information |

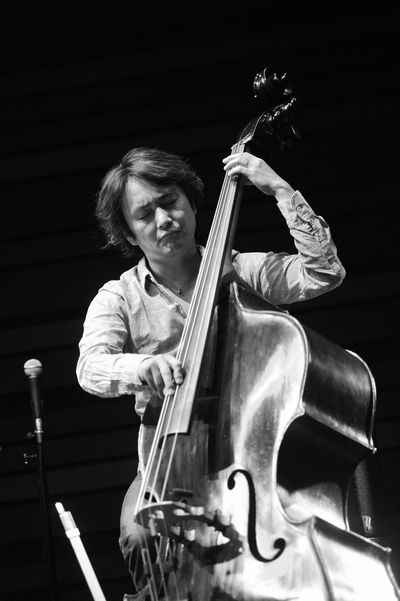

林 伸次

1969年徳島生まれ。

レコファン(中古レコード店)、バッカーナ&サバス東京(ブラジリアン・レストラン)、

フェアグランド(ショット・バー)を経た後、1997年渋谷にBAR BOSSAをオープンする。

2001年ネット上でBOSSA RECRDSをオープン。

著書に『ボサノヴァ(アノニマスタジオ)』。

選曲CD、CDライナー執筆多数。

連載『カフェ&レストラン(旭屋出版)』。

bar bossa

●東京都渋谷区宇田川町 41-23 第2大久保ビル1F

●TEL/03-5458-4185

●営業時間/月~土

12:00~15:00 lunch time

18:00~24:00 bar time

●定休日/日、祝

●お店の情報はこちら

|

RSS

RSS