vol.35 - お客様:石郷岡学さん(山形ブラジル音楽普及協会)

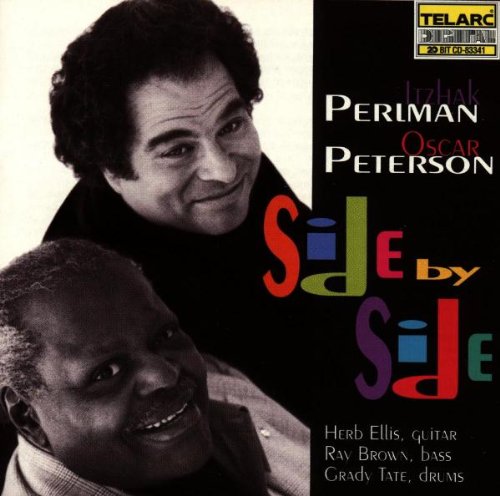

「ブラジル音楽に辿り着くまでに、私の音楽的嗜好に決定的な影響を与えた10曲」

いらっしゃいませ。

bar bossaへようこそ。

今回は山形ブラジル音楽普及協会の石郷岡学さんをお迎えしました。

林(以下H)「いらっしゃいませ。こんばんは。お飲物はどうしましょうか?」

石郷岡(以下I)「こんばんは。ラム酒がのみたいな。ロックでなにかオススメをお願いします。」

H「ラム酒ですか。ラムは実は宗主国によって味のコンセプトが違います。例えばイギリスではラムは海軍で飲まれていたのでパンチがあるラムが好まれます。ジャマイカはイギリスが宗主国ですので、ジャマイカ産は濃くて強い印象のラムになります。石郷岡さんにオススメしたいのはハイチ産のバルバンクールなんていかがでしょうか。」

I「ハイチはフランスが宗主国...」

H「そうですね。フランスが宗主国だとブランデーのような香りが高くて上品なラムになります。ちなみにこのバルバンクールは『世界中の良いバーに置いてなくてはならないラム』と呼ばれています。」

I「それでは、それをお願いします。」

H「さて、早速ですが、石郷岡さん、お生まれは山形じゃないんですよね。」

I「はい。1958年、青森県弘前市で生まれました。」

H「青森ですか。詩人と音楽家が多い所ですね。小さい頃の音楽の話を教えてください。」

I「親が洋楽好きで、当時何を聞いていたかはもはや定かではないのですが、少なくともセルメンの『マシュケナーダ』や、バカラックが流れていたのは覚えています。兄はピアノを習っていましたが、私はピアノなどというものは女子がやるものだと、時代錯誤的な認識をもっていたので(笑)、音楽関連の習い事はしていませんでした。」

H「あ、その瞬間に一人の天才音楽家が消えたわけですね(笑)。初めて買ったレコードは?」

I「初めて買ったレコードは由紀さおりの『夜明けのスキャット』で、兄と共同で買ったのだと思います。小学校の高学年になると、中学生になっていた兄が深夜放送などで音楽に目覚めて、ビートルズはもちろんBlood Sweat & TearsとかCCRとかCSN&Yとかが流れてくるのを聞き始めて、そういう影響は大きかったですね。当時の小学生としてはこ生意気なものを聞いていました。」

H「お兄さんがいると、音楽の目覚めも早くなりますよね。その後はどうなったのでしょうか。」

I「中学生になり深夜放送を聞くようになって、自分なりの音楽を選び始めました。まずは男の子ですからハードロックでしたね。ツェッペリン、グランドファンク、ディープ・パープル、ブラック・サバスなどを聴きだして、それと同時にクラシックギターを買ってもらって、当時の教育テレビのギター教室で練習していました。でも初めて行ったライブはキャロルでした(笑)。」

H「僕の近所にいた音楽好きのお兄さんと全く同じです。ハードロックにクラシックギター。初めてのライブはキャロルですか。良いですねえ。」

I「高校に入るとクラシックギター部に入りましたが、すぐにエレキギターを入手して、クラシックギター部には近づかない様になりました。聞く方はこの頃から滅茶苦茶で、ロックを聞きつつも、Crusaders, EW&F, Tower of Power, Kool & The Gangなどのファンクを聞き始めて、同時にStevie Wonder, Marvin Gaye, Donny Hathawayなどのソウルやブルースなんかも聞き始めました。バンドを組んで主にブルースを演奏していましたが、学園祭では荒井由美を演奏したり、もう信念など全く無くって、もてそうな曲ならなんでもいいって言う感覚ですね(笑)。」

H「すごく正しいと思います(笑)。」

I「その後は自宅の近所にジャズ喫茶ができて、毎日学生服で入り浸りでした。この店は規格外のせんべいをタダで出してくれて、放課後は常に腹が減っていましたからそれが目当てでほぼ毎日通っていました。順番として逆ですがそうしているうちにジャズが好きになって、ジャズも聴くようになりました。」

H「せんべい...」

I「そういえばその頃Mal Waldronのソロコンサートがあって、ライブ終了後にジャズ喫茶に行ったら彼がいて、Tシャツにサインをもらいました。今それがどこにあるのか、全く思い出せませんけれど(笑)。」

H「音楽雑誌はどのあたりを読まれてましたか?」

I「雑誌としてはMusic LifeとかMusic MagazineそしてSwing Journalなんか読んでいました。」

H「高校を出られてからは?」

I「高校を出てから2年も東京で浪人をしていて、その上大学に入学してからは麻雀ばかりやっていたので、すっかりギターから離れてしまいました。そのころ聞いていたのはMichael FranksやBobby CaldwellなどのAOR、Anita BakerやLuther VandrossなどのBCMなどですが、平行してジャズやブルースも聞いていました。ほんと節操ないのです。」

H「うわー、もうおもいっきりバブル前夜の東京って感じの音楽ですね。」

I「しばらくそういう音楽を聞いていたのですが、だんだん欧米の音楽を聴いてもさっぱり感激しなくなってしまい、さらに一部の保守的で偏狭なジャズファンやジャズジャーナリズムが嫌で、そのせいで全くジャズを聴かなくなっていました。」

H「なるほど。」

I「最近はまたジャズが自由になってきた感じがして、よく聞いてますけど。この音楽に行き詰まった期間がかなり長くて、音楽よりむしろ映画に熱中していました。で、アメリカに1年留学をしている時期に聴いたブラジル音楽、カエターノだったのですが、非常に新鮮に聞こえて、ブラジルの音楽に熱中する様になりました。」

H「アメリカでカエターノに出会ったんですか。」

I「アメリカのど田舎デンバーのタワーレコードで買った『Libro』がきっかけでした。なんか急に音楽的に視界が開けた感じでしたね。1997年のアルバムですから、わたしがブラジル音楽に本当に熱中する様になってからまだ16-7年しか立っていないのです。」

H「そうでしたか。すごく意外です。山ブラの経緯も教えていただけますか?」

I「山ブラ=山形ブラジル音楽普及協会という名前から何となくわかると思いますが(笑)、もの凄くやる気で、真剣に始めた会ではないのです。長くは続かないと思っていました。こんなに続くのならもっと良く考えて、もう少しお洒落な名前にしておけばよかったですね。」

H「(笑)」

I「でも良くも悪くもこの名称で定着してしまいました。もともと山形の様な田舎にはブラジル音楽は全く存在していなかったので、我々もよく上京してライブに通っていたのですが、まあ面倒くさいし、お金もかかるし、じゃあ呼んじゃえば?という、実に軽いのりで始めた会です。ライブの主催者は、いろんなマネージがあって、当日の演奏をしっかり聞くことはできないってことに気付いてなかったんです(笑)。」

H「なるほど。」

I「当初はもちろんブラジル音楽を招聘し紹介することが目的で、それを続けて来ましたが、最近は良い音楽であればブラジル音楽に限らず対象にしています。とにかく良い音楽を紹介して、そして山形にそういうアーティスト呼んで、その空間と音楽を共有しようと、それだけの会です。」

H「素敵です。」

I「まあ『良い音楽』と言ってもあくまでわたしの独断ですから、ある人には全く興味の対象にならないでしょうけれど。あと私としてはいわゆるフェスティバルという名の、寄せ集めのイベントが嫌いで、一組のアーティストの音楽をじっくり聞いてもらいたいと思っています。」

H「入会条件とかはあるんですか?」

I「我々の紹介するテイストの音楽が好きで、ライブの運営など損を承知で、いとわずに協力してくれる人であれば誰でも入会できます。ただ、アーティストとのコネクションを作るためだけに入会を希望する人もいて、そういう形で会を利用するのは止めて欲しいですね。」

山ブラWeb: http://www.catvy.ne.jp/~bossacur/

山ブラfacebookページ: https://www.facebook.com/yamabra

H「これからの音楽業界はどうなると思われますか?」

I「わたしは基本的に音楽業界の人間ではないので、何ともお答えし難しいのですけれど、消費者としての立場で言うと、我々が音楽をなんらかの形で購入する場合、音だけであれば、もはやダウンロードで良い訳です。しかし、ジャケットのアートワークやライナーノーツや、録音データなどを含めた一つのパッケージとして、まだ音楽ソフトは魅力があり、存在価値があると思うのです。ダウンロードだけでは手に入れられない、アーティストの愛情のこもった、付加価値があるものは無くならないと思いますし、無くなって欲しく無いと思いますね。逆に言えばそういう魅力の無いものは淘汰されざるを得ないのかもしれません。」

H「僕もそう思います。これからの石郷岡さんの活動はどうされるのでしょうか?」

I「そうですね、今のあり方が苦痛にならない限りはこの状態を続けます。あくまで趣味ですから別に野心はありません(笑)。もちろんブラジル音楽が中心ですが、もはや音楽自体が一つのジャンルに縛られる時代ではないですよね。国境ややジャンルという垣根はどんどん無意味になっています。ですからこれからも広く様々な音楽を、山ブラというフィルターを通して紹介していければよいと思っています。もともとわたしはこれが生業ではないので、別に『このアーティストはわたしが見つけた』的な部分を必要とされるポジションではないし、誰かの紹介したアーティストを、これは素晴らしかったよと、後押しできればよいと、そんな役割がしたいと思っています。」

H「良いですねえ。」

I「あとは、メンバーから原稿を募ってその年の音楽の総括する『山ブライヤーブック』みたいなものを作りたいですね。音楽は新しい刺激に溢れています。もちろん過去の音楽は重要です。しかし昔の音楽のことや、一つのジャンルの音楽のことばかりを言い始めたら棺桶間近ですよ。ただ、もともと山形っていうところは音楽を発信してくれる大手の輸入盤店が一軒も無いという、極めて特異なところで、音楽的には陸の孤島です。さらに異常な程アナログな人が多くて、地元の会員達はSNSで繋がることすら難しいのです。従ってこの土地で我々の紹介する音楽が認知され、受け入れられているかというか、決してそうでもありません。徒労と感じることも多いです。一切を止めて猫と静かに暮らす方が良いなと、思うこともあります(笑)。」

H「その『一切を止めて猫と静かに~』のお気持ち、すごく、すごくわかります(笑)。」

I「最後になりますが、今年の秋から山形ビエンナーレが始まります。

先の震災で、東北は現実的な目に見えるダメージばかりではなく、精神的にも計りし得ないダメージを受けました。震災から3年以上経ちましたが、まだそのダメージは厳然と残っていて、精神的に萎縮した状態をぬぐいきれていないのです。

現在も復興や再生を目指して様々な人々による様々な試みが行なわれていますが、山形には東北芸術工科大学という大学があり、震災直後から復興のための様々なプログラムを積極的に行っています。

その東北芸術工科大学が中心となって、これから2年に一度開催される山形ビエンナーレは、地元の人々と大学とがともに未来を創造していく事を目指した芸術祭です。

経済的な立場ばかりからの復興ではなく、文化や芸術の立場から、精神的な面での地域の再生を期する場として構想されたものです。

現在学長を映画監督の根岸吉太郎さんが務めておられますが、その根岸さんが中心となって企画されたのです。根岸さんは伊藤ゴローさんにボサノヴァのギターを習っていたことがあり、私たちも伊藤ゴローさんとして親しくさせて頂いているご縁もあって、しばしば我々の主催するライブに来て頂いておりました。

そこで山形ビエンナーレを開催するにあたって、音楽部門に我々も協力させていただく事になりました。

音楽部門は会期中(9/20~10/19)の日祝日を中心に行われますが、我々は9/21、9/23に、青葉市子、中島ノブユキ、畠山美由紀&ショーロクラブのライブを、ビエンナーレに協力する形で運営致します。

ただ我々が協力する部分以外にも、大友良英、テニスコーツ、高木正勝、七尾旅人、鈴木昭男、トンチなど素晴らしいアーティストの公演が企画されています。

もちろん音楽以外も非常に充実したプログラムが予定されておりますので、多くの皆さんに秋の山形を訪れて頂きたいと思っています。

ビエンナーレの具体的なスケジュールやチケットなどの情報はこれから確定しますので、どうか詳細をお待ちください。」

山形ビエンナーレ2014: http://biennale.tuad.ac.jp/about/

山ブラ関連部分: http://yamabra.wix.com/yamabra-biennale

H「山形ビエンナーレ、楽しみですね。それでは、一部の音楽マニアが楽しみにしている選曲のコーナーに移りたいのですが。テーマは何なんでしょうか?」

Ⅰ「では『ブラジル音楽に辿り着くまでに、私の音楽的嗜好に決定的な影響を与えた10曲』ということで。時間軸は滅茶苦茶です。いやしかし10曲っていうのは非常に厳しいですね。」

1.Tower of Power / What is Hip?

Ⅰ「それまで普通のロック少年だった私に、当時この演奏のかっこよさは本当に衝撃的でした。エネルギーのあり余っている少年にはこの複雑で腰に来るリズムは超刺激的だったし、ギターのフレーズなんかも新鮮でしたね。ファンク系の音楽を追いかけるきっかけになった曲です。」

H「おおお、こんなカッコいいライブ映像があるんですね。年下の僕からこういうのも失礼なのですが、僕、色んな人に『林くんと石郷岡さんって音楽の好みのラインが同じだよね』ってよく言われるんです。これは残りの9曲が楽しみです」

2.Donny Hathaway / For All We Know

Ⅰ「私にとって未だに、最高、最上の歌い手がDonny Hathawayです。もともとRoberta Flackが目当てで高校生の頃買ったアルバムの中の1曲ですが、むしろDonny Hathawayの方にやられちゃったのです。もちろんこの曲は今でも繰り返し聴いています。年の所為か、もう、すぐに涙腺に来ます。」

H「美しいですね。ため息が出ます...」

3.Phoebe Snow / No Regret

Ⅰ「Phoebe Snowの音楽って、当時としては抜群にお洒落だったんです。独特の震える様な歌い方と、泥臭さの無い幅広い音楽性と。どんどん活躍する人かと思ったら、残念ながら娘さんの養育のために一時期表舞台から消えてしまって。その薄幸なイメージとピュアな音楽性が涙腺を刺激します(またか)。」

H「良いですねえ。僕も10代後半によく聞きました。『泥臭さの無い』というのが石郷岡さんの独特のキーワードですね。ブラジルでもソウルでも洗練されてないとダメなんですよね。」

4. Earth Wind & Fire / Brazilian Rhyme

Ⅰ「EW&Fも高校〜大学と良く聴いていました。ディスコ世代(笑)ですから"Fantasy"なんか、懐かしすぎます。で、この曲は最近日系ブラジル人アイドルユニット「リンダ3世」が楽曲に使っています。EW&Fの音楽の中でもとても洗練された楽曲だと思います。この曲をリンダ3世が歌ってるのを見るとなんか感慨深いです。」

H「後になって、大好きな曲が『ちょっとしたブラジルがらみ』だったりすると嬉しいことってありますが、この曲なんか特にそうですよね。」

5.Bill Evans Trio / We will meet again

Ⅰ「この作品は妻や兄を亡くしたBill Evansが悲しみの中で録音した猛烈に美しい作品です。そして兄Harryに捧げられたこの曲"We will meet again"は、Donny Hathaway"の"For All We know"の歌詞に由来するのだそうです。音楽は繋がっていますめ。猛烈に泣けますね。」

H「苦しくなるくらい良い曲ですねえ。"For All We know"に由来するんですか...」

6.Chet Baker / But Not For Me

Ⅰ「この曲は名唱中の名唱ですよね。ベタですけど、これは外せません。Chet Bakerの歌声には、如何にもジャズ歌手然とした歌い手とは異なる唯一無二の魅力があります。ジャズ的には亜流なのでしょうけど。当時の彼の若さと色気が溢れ出ています。もちろんトランペッターとして唯一無二ですけれど。」

H「全く同感です。このアルバムの特別感や、その瞬間の輝きなんかを語りたくなるけど、『ベタ』というのが邪魔して語りにくいんですよね...」

7.Michael Franks / The Lady Wants To Know

Ⅰ「Michael Franksが登場したとき、こんなヘタな歌い手で、こんな素敵な、お洒落な音楽が成立することが驚きでした(笑)。本作"Sleeping Gypsy"にはCrusadersの面々とDavid Sanbornなど、そしてなんと言ってもJoão Donatoが参加しているんです。当時は全く意識していませんでしたが。」

H「石郷岡さん、登場したときって、やっぱりリアルタイムなんですね... 僕は未だにお店で2日に1回はかけてます。」

8.Bobby Caldwell / What you won't do for love

Ⅰ「AORの中でも最も良く聞いたアルバムの一つです。このアルバムでmellowというものを知りました(笑)。当時本人の姿が公表されず、ソウルフルな歌声だけど、黒人か白人かもわからず、ミステリアスな存在だったのですが、その後公表された彼の姿はとても普通で、ちょっと垢抜けない感じで、音楽とミスマッチでした(笑)。」

H「え、ボビー・コールドウエルって最初、本人の姿が公表されてなかったんですか。それはすごいカッコいい売り方ですね。」

9.Steve Kuhn / Trance

Ⅰ「Bill Evansの流れを汲む白人知性派ピアニスト達のなかで、本作でのSteve Kuhnの音楽は知性的であるとともにと浮遊感と官能性、そして爆発的な狂気があるんです。ECMでのデビュー作でもある本作ではエレピも弾いていて、ジャズと言う枠に囚われない表現が非常に印象的でした。」

H「スティーブ・キューン、お好きなんですね。本当に統一性のある趣味と言いますか、石郷岡色していますね。わかります!」

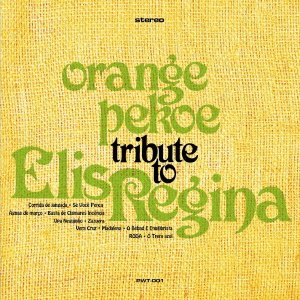

10.Caetano Veloso / Os Passistas

Ⅰ「そして漸く辿り着いたのがカエターノのこれです。それまでボサノヴァくらいしかブラジルの音楽を知らなかったので、知性的で洗練されていて、南国の夜の風に当たっている様な、熱い空気感に完全にやられました。これ以降はブラジル音楽を中心に聞いてますから、この曲にここ10数年が凝縮されています。」

H「うわー、前の9曲を聴いた後に、この曲に辿り着くと感慨深いですね。また新しい旅が始まる感覚と言いますか。」

石郷岡さん、今回はお忙しいところどうもありがとうございました。

山ブラのこれからの活躍と山形ビエンナーレの成功を心よりお祈りします。

もうすっかり夏ですね。みなさん、今年の夏休みの予定は決まりましたか?

東北を旅するなんていうのも良いかもしれませんね。

それではまたこちらのお店でお待ちしております。

bar bossa 林伸次

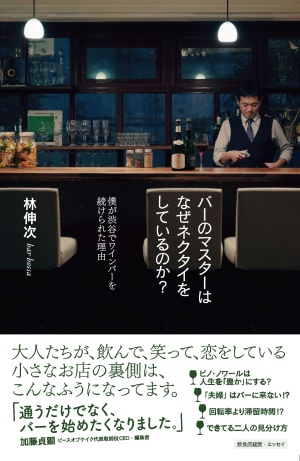

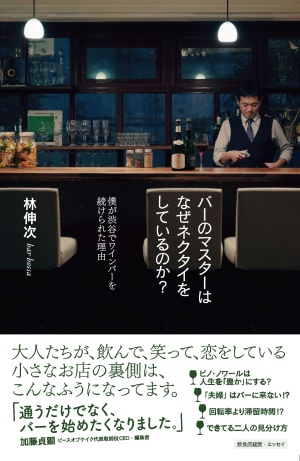

【バーのマスターはなぜネクタイをしているのか? 僕が渋谷でワインバーを続けられた理由】

Amazon商品ページはこちら

| bar bossa information |

林 伸次

1969年徳島生まれ。

レコファン(中古レコード店)、バッカーナ&サバス東京(ブラジリアン・レストラン)、

フェアグランド(ショット・バー)を経た後、1997年渋谷にBAR BOSSAをオープンする。

2001年ネット上でBOSSA RECRDSをオープン。

著書に『ボサノヴァ(アノニマスタジオ)』。

選曲CD、CDライナー執筆多数。

連載『カフェ&レストラン(旭屋出版)』。

bar bossa

●東京都渋谷区宇田川町 41-23 第2大久保ビル1F

●TEL/03-5458-4185

●営業時間/月~土

12:00~15:00 lunch time

18:00~24:00 bar time

●定休日/日、祝

●お店の情報はこちら

|

j

RSS

RSS

![j-0859_img_1[1].jpg](http://www.jjazz.net/jjazznet_blog/img/blog/j-0859_img_1%5B1%5D.jpg)