vol.41 - お客様:白尾嘉規さん(DJ・選曲家。現代ポーランドジャズ専門レーベルCześć ! Records監修)

【中欧音楽と触れ合うまでの「5 Steps」】

いらっしゃいませ。

bar bossaへようこそ。

あけましておめでとうございます。

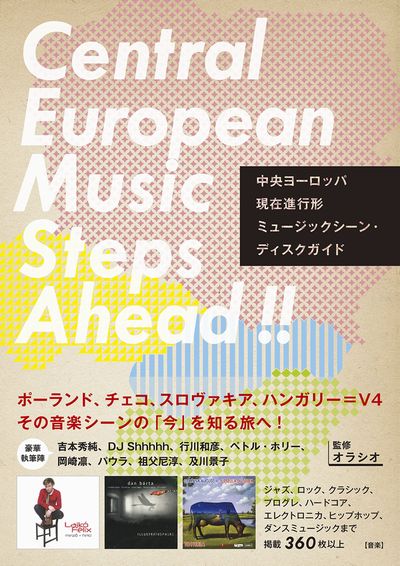

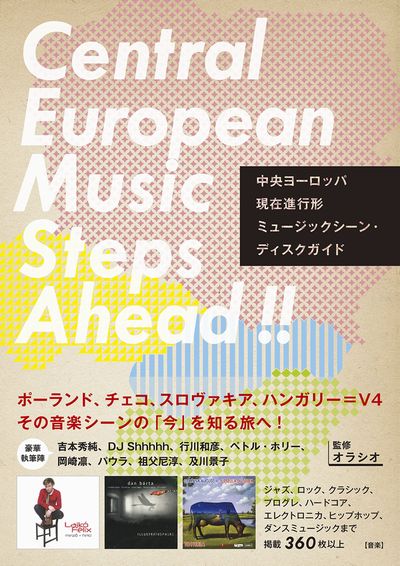

さて今回は『中央ヨーロッパ 現在進行形ミュージックシーン・ディスクガイド』を出されたばかりの白尾嘉規さんをゲストに迎えました。

林(以下H):こんばんは。白尾さん、このブログ、今回で2回目の登場ですね。よろしくお願いします。早速ですがお飲物はどうしましょうか?

白尾(以下S):白ワインで、さっぱりした感じのをお願いします。マンネリですみません(笑)

H:さっぱりですか。それではドイツのリースリングをお出ししますね。普通ドイツワインは甘いというイメージがありますが、これはトロッケンという辛口ワインです。

S:いただきます。

H:さて、オラシオさん、ワルシャワに行かれてたようですが、どうでしたか?

S:ワルシャワだけではなくて、計4都市行ったんですよ。ヴロツワフ、カトヴィツェ、クラクフ、ワルシャワ。今回のポーランド行きは、ポーランド広報文化センター、アダム・ミツキェヴィチ・インスティテュート、ジャズトパド・フェスティヴァルの3つの機関にサポートを受けて行くことになりました。具体的になにか目的があったわけではなくて「往復の旅費を出すので、とりあえず一度行って来い」的な感じでした。

H:何か出会いはありましたか?

S:出会いは・・・本当にたくさんありました。たぶん40~50人くらいのミュージシャンと会ったんじゃないでしょうか。フェイスブックを通じて知り合いだった人も多いので、ハグして大歓迎してくれて嬉しかったですね。ライヴ会場や街で偶然会った人もいました。空港に車で迎えに来てくれたりね。僕がポーランドのジャズにはまるきっかけになった伝説的ミュージシャンにインタヴューもできました。

H:40~50人!

S:特に嬉しかったのが、いくつかインタヴューをすることになって、現地在住の若い女性に通訳を頼んだのですが、彼女が最後に「白尾さんとお仕事して、ポーランドのジャズをもっとたくさん真剣に聴こうという気になりました」と言ってくれたことですね。たったひとりファンが増えただけですが、とても大事なことができたと思っています。

H:ああ、それは嬉しいですね。本の評判はどうでしたか?

S:本はまさに絶賛の嵐です。本場の音楽ジャーナリストでもこれだけのものは作れないだろうと言われました。特に、川畑あずささんによるブックデザインはみんな本を手に取った瞬間ほめるくらい評判良かったです。

H:ポーランド人にデザインをほめられたんですね。これも嬉しいですね。ところで最初は「ポーランドジャズの本を作る」というようなことを伺ってたのですが、全く違うものになりましたね。

S:それは、林さんのせいですよー(笑)。いつぞやお店にうかがってポーランドジャズの本を作りたいというようなお話をした時林さんが「ポーランドだけで、ジャズだけの本だったら僕は買わないですね」と仰ったのが強烈に響きましてね。どうしたらこのマーケティングの天才・林伸次に買わせるような本を作れるだろうか、と一生懸命考えました。

H:僕、そんなこと言ったんですね...

S:本を作るにあたってインスピレーションを与えて下さった方は何人かいらっしゃるのですが、林さんと、もうひとり、ポーランド映画祭を主催しているValeriaという会社の小倉聖子さんには特に強く影響を受けました。小倉さんは「映画とか演劇とか雑貨とか、ポーランドがらみのひとつひとつのイベントが点在しているだけで、全然つながっていない。それらを全部つなげる、もっと大きな何かをやりたい」と仰ってて。

その林さんと小倉さんの言葉を聴いたのが昨年の夏くらい。ほぼ同時期でした。自分自身もこのままポーランドジャズのファンだけに向けて書いていても先が続かないような予感はしていたので、中欧4ヶ国に範囲を広げて、ジャズ以外の音楽も紹介して、さらにカルチャー面にも踏み込んだ、ファン層も書き手も一気につながれるような本を作りたいと強く思ったんです。中欧の現地では国境もジャンルの違いも超えてすごく豊かに人脈がつながっているのに、その中欧文化が好きな日本の人たちがあまりつながっていないのは、もったいないし、自分自身が他の中欧関係の書き手の方ともっとお知り合いになりたいという気持ちがありました。

H:おおお! それは壮大で良いですね。執筆陣が多岐にわたりますが、どういう風に選んだのでしょうか。

S:執筆者選びはとにかく手当たり次第という感じでした。ジャズに偏らないようにするのも注意しなくてはいけない点でした。前からチェコ音楽を推してらした吉本秀純さん、友人でプログレドクターと世界中で評価されている祖父尼淳さん、ブログで積極的にハンガリーやスロヴァキアのミュージシャンを紹介していた岡崎凛さん、大学でポーランドのヒップホップについて卒論を書いたパウラさん、は最初からお願いすると決めていました。

お願いしたい方には可能な限り直接会ってご説明するようにしました。例えばShhhhhさんはメールだと難しい系の本だと感じたみたいで気乗りしなかったようなんですが、会って話したら10分くらいで「ぜひやりたい!」という話になって(笑)。直接話すのって大事ですね。

H:そうですね。会って話すってホント重要です。

S:そうそう、林さんのフェイスブックがきっかけで知り合った方に紹介していただいたのが原宿でAZ Finomというハンガリー料理店を経営していらっしゃる東孝江さん。ちょうどハンガリーの書き手を探している時でした。東さんにはコラムを書いていただいたりハンガリー大使館とのコンタクトを手助けしていただいたりして、そういう運の良い出会いもありました。AZ Finomのハンガリー料理、絶対日本人が好きな優しい味なので、みなさんぜひ。

H:え、僕のフェイスブックがきっかけですか? そういう繋がり方もあるんですね。AZ Finom、僕もチェックしますね。何か大変なことってありましたか?

S:この本は、僕の知らないこともたくさん取り扱うので、とにかくゴーサイン出すまでが大変で。自分が全部知っていれば「これは書いてください」とかできるんですけど。僕にも、どんな盤が何枚くらい挙がってくるのか全然わからないので、とにかく全員分情報が揃わないと構成がまとまらないという状況が長く続いたのが苦労と言えば苦労でしたね。あとは、名前の読み方をカナで書くことにしたので、正確なつづりがわからないとそれができません。校正の際に調べなおしたり何重にも手間がかかって、本当に地獄でした(笑)。

H:カタカナ表記問題って難しいですよね。

S:ただ、とにかく読みやすいものを、ということでは編集の筒井さんと完全に意見が一致していましたので、無理を言って「ですます」調で書いていただいたり字数を削ったり、その辺りは徹底しています。おかげで特に音楽のファンでない僕の友達なんかにも「楽しく読める」と評判が良いです。

H:確かに文章のトーンが統一されている感じはすごくしますね。タイトルはどうやって決めたんですか?

S:「中欧エヴァーグルーヴ」などタイトルはいろいろ案もあったのですが、あまり思い入れが強い特殊な言葉遣いだとマニアックなイメージになって敬遠する方もいるかと思い、完全に筒井さんに一任しました。ただ、英題のCentral European Music Steps Ahead !!についてはいくつか案を出した中から選んでもらいました。未来につながる感じのするいいタイトルが出来たと思っています。

H:ホント直球なタイトルで、後々の人たちが必ずチェックしなければいけない本って印象がありますね。ポーランド人にほめられたデザインはどういう経緯でしたか?

S:デザインは、本当にいい仕事をしてくださったのですが、レヴュー部分の大まかな案を伝えたくらいで、あとは筒井さん と川畑さん とで自由にすすめていただきました。僕からは、女性も手に取りやすいようなものにしたい、と言ったくらいですね。

H:パッと見、女性二人が作った本って感じ伝わりますね。すごく正しい選択だと思います。ずばり、この本の「売り」は?

S:まず、90年代以降の中欧の音楽をまとめて紹介したものはこれまで皆無ということは最初にアピールしたいです。それと同時にこの本はあくまで「はじめの一歩」だということも言っておきたいですね。たぶんこの本に詰まっている情報だけでも数年は楽しめるんですが、その先もちゃんと用意しています。これまですごくたくさん質問された現地のウェブショップでの買い方とか、名前の読み方とかにも触れていますし、巻末の索引は索引としてよりもネット検索のための人名事典として役に立つと思います。本で触れられているよりももう少し先に進みたくなった方のためのガイドとしても機能すると思います。

H:ウェブショップでの買い方はすごく便利ですね。

S:ディスクガイドってだいたい「これ以上進みたい人は自分で調べてくれ」という感じで、ある意味その本の中で解決してしまっているでしょう?その後の「進み方」や調べる材料までフォローしたものがあってもいいんじゃないのかなとずっと思っていました。今はネットで何でも調べられるということになってますが、調べるスキルの成熟が情報量の増加に全然追いついていないということも前から気になっていまして・・・。カルチャーに関するコラムが入っているのもディスクガイドとしては斬新だと自負しています。

H:あのコラムもすごくバランスが良いです。

S:また、この本の最大の特徴はジャンルとか国とかアルファベットとか既存の分け方で章立てしていないことです。それぞれ独特のテーマを設けてStepと名付けた章は、読み進むごとにだんだん中欧音楽への理解が深まるように工夫してあるんですよ。流れというか、ストーリーがあります。僕自身がポーランドの音楽にはまっていったこの10数年間を疑似体験できると言いますか。Step5になると、ハンガリーとインド映画がつながってる!とか、すごいところまで踏み込んじゃってますが(笑)、最初から読むと無理なくそこまで歩いてこれるんです。Step1は林さんもほめてくださいましたよね?

H:最初に各国の美女歌姫4人というビジュアルにガツンときました。

S:このアイディアは、筒井さんと打ち合わせしててひらめいたんです。彼女が、それほどディープな音楽ファンでない読者は、本屋さんで手に取ったら律儀に目次から順にめくって読んでいくんだと言ったのにはかなり驚きました。自分だと、目次で興味あるところをチェックしてそこだけ読んで終わりですから。なので、最初から最後まで流れがあればいいのか、と考えたんです。もちろんどこから読んでいただいても面白いですが、新しいジャンルや切り口との出会いを楽しみながら、中欧音楽の森の中にゆっくり歩いて入っていくようにページをめくってもらえたらと思っています。

H:この本はどういう人に読んでほしいですか?

S:中欧の音楽やカルチャーに興味を持っている人はとてもたくさんいると思います。でも、情報が足りない。ご自分である程度中欧音楽を聴いてこられた方はこの本を読んで下さると思うので、できればそれ以外の「興味ある」くらいの気持ちの人たちに読んで欲しいですね。文章もデザインも、思い入れや情熱が入りつつ読みやすさにも気を配っていますので、「音楽を読む」楽しさをそういう人たちに知って欲しいという気持ちもあります。

H:「音楽を読む」楽しさ、なるほど。

S:僕は音楽ライターのかたわら図書館員として働いています。図書館員の最も重要な役割は情報と人をコネクトすることです。この本は僕のその経験も活かされた、いろんなつながりを作ることがテーマの本だと思っています。この本を読むことで、チェコの雑貨が好きな人がハンガリーのプログレに興味を持つかも知れない。スロヴァキアのロックが好きな人がポーランドのビールが飲みたくなるかも知れない。そういう、偶然の出会いを演出するためにたくさんの工夫をしている本なので、読者のみなさんはこの本を楽しむために「まだ知らない」という最高のアドヴァンテージを持っています。たくさんたくさん新しいものと出会ってください。

今は中欧音楽はマニアックと言われていますが、この本を手始めに点と点を大きな面に変えて行って、いつかはこの地域の音楽を聴くのは当然、みたいなことになれば良いなと思っています。実際情報が少ないだけでそれだけの素晴らしさは間違いなくありますから。ポーランドのジャズにはまって人生まで変わっちゃった僕が保証します(笑)!

H:(笑)。さて、それでは選曲に移りましょうか。

S:はい。テーマは【中欧音楽と触れ合うまでの「5 Steps」】です。本で設定した各Stepのかんたんな説明を交えつつ、レヴューを書いたアルバムの中から厳選した10曲を聴いて一気に中欧音楽と仲良くなっていただきたいです。どれも最初のイメージを楽しく裏切ってくれるものばかりだと思います。(曲名のあとにアルバムを紹介したページと場所を記しています)

H:本を買った人はそのまま楽しめそうですね。

S:【Step1 中欧音楽のキーパーソンたち】

各国から美女を集めました!と言うより、音楽がすごい人を本気で挙げたら自然とこうなりました。女性が最先端にいるって、ものすごく未来が明るい感じがしますよね。ちなみに4人全員にオフィシャルウェブサイトがあります。

Cichy zapada zmrok / Anna Maria Jopek(P11-1)

S:現代ポーランド最高のヴォーカリストのひとりアンナ・マリア・ヨペクとメセニーのピカソギターのデュオで、ポーランド民謡です。前にケペル木村さんに「オラシオさんはゲッツ&ジルベルトのポーランド版みたいなアルバムを決めてどんどん推していけばいいんじゃないかな」とアドヴァイスいただきましてずっと考えていたんですよ。この曲が収録されたアルバム『Upojenie』こそがそれです。本でも一番最初に紹介した作品です。この、メロディとポーランド語の響きの美しさがポーランド音楽の魅力だと思います。

H:なるほど。『ゲッツ&ジルベルト』のポーランド版ですか。すごくわかりやすい表現ですね。

Örvendezzünk / Szalóki Ági(P26-1)

S:ハンガリーのサローキ・アーギです。これはクリスマス・キャロルなんです。中欧はカトリックが主流ですから、ものすごく大事な伝統なんですね。でもこんなさわやかなアレンジになっちゃうのが面白い。普段「子どものための音楽」を積極的にやっている彼女は、個人的にはヴァニア・バストスとアドリアーナ・カルカニョットの中間くらいのセンスを感じていて、ブラジル音楽が好きな方にもオススメです。声も胸がしめつけられるようですばらしいですよね。ハンガリー語の「おまじない」というか「魔法の言葉」みたいな感じの響きも土の薫りがしていいです。

H:確かにブラジル音楽好きの僕にすごく響きます。こういう色んな国の美女を見ると「ふーん、ハンガリーはこういうルックスなんだ」ってところも楽しみの一つですね。

S:【Step2 名盤のオモテウラ】

図書館をぶらつくと売れ行きに関係なく過去から現在までの本が混在していて、どんどん気になる本に出会ってしまう。そういうイメージで作りました。完全にランダムに並んでいますのでたくさん偶然の出会いがある楽しいチャプターだと思います!

Logan / Paweł Kaczmarczyk Audiofeeling Band(P53-2)

S:今度はリズムが立ってるグルーヴィーなジャズチューンいってみましょうか。この曲はこれまで何度もDJでかけてるんですが、必ず食いつかれますね。中欧のジャズというと美メロってイメージが強いと思うんですが、実はそれはほんの一部で、こういうハイパーモダンな感じのもあります。クラクフでポーランド人の友達と街を歩いてたら、このアルバムのリーダー、ピアニストのカチュマルチクに偶然出会ってハグしてお互い大喜び!なんてことがありました(笑)。

H:お、これはDJでかけると食いつかれそうですね。でも街を歩いてて出会うってかなり小さい街なんですね。良いですねえ。

Kołysanka Rosemary / Julia Sawicka Project(P75-2)

S:これもDJで大人気の曲ですね。ポーランドの伝説的ジャズミュージシャン、クシシュトフ・コメダの代表曲で映画『ローズマリーの赤ちゃん』のテーマにヴォイチェフ・ムウィナルスキという有名な作詞家が歌詞をつけたものです。仄暗いムードがカッコいいですよね。ギターはチェコの若き天才ダヴィト・ドルーシュカ。山中千尋さんがバークリーで同期だったらしくて「顔はオタクみたいで気持ち悪いけど、演奏は間違いなく天才」(笑)って絶賛していたらしいです。

H:山中千尋さんがバークリーで同期ですか。なんだか世界って狭いんですね。世界のみんなが想像する暗いヨーロッパですね。

S:【Step3 「ある視点」部門】

本書の核となるチャプターです。ちょっと踏み込んで聴くと見えてくる中欧音楽の特徴の一例をいくつか挙げてみました。もちろんもっといろんな切り口があります。自分なりのテーマを見つけられるとグンと楽しくなりますよ。

Miałabych jo kawalera / Adam Oleś(P110-1)

S:「民謡アップ・トゥ・デイト」から一曲。チェリストのアダム・オレシがポーランド南西部シロンスク地方の民謡をカヴァーしたものです。先日出版記念トークイベントをやった際にこの曲をかけたのですが、とても評判が良かったです。素朴なメロディと凝りに凝ったアレンジのコントラストがいいんですよ。いつ聴いても胸が熱くなります。この、伝統的なムードの中にモダンがミクスチャーされてる感じって、ポーランドの街並みにも似ている気がしますね。俗に言うアメリカの音楽とヨーロッパの音楽の違いって、街並みの違いに象徴されていると個人的には思っています。

H:おおお、これはカッコイイですね。アレンジがホント、凝りに凝ってますね。聞く喜びがあります。街並みの違いですか。なるほど。

Goń latawce / Anna Serafińska(P126-1)

S:「詩が唄になる」からの曲です。ヨーロッパって日本人には想像もできないほど詩が盛んですよね。特にポーランドは、詩人の作品に曲をつけたり、作詞家じゃなくて詩人と作曲家がコラボして曲を作ったりするというジャンルがあるんですよ。これはアグニェシュカ・オシェツカという女性の大詩人・作家と、僕がポラジャズにはまったきっかけとなったジャズ作曲家、「ナミさん」ことズビグニェフ・ナミスウォフスキがコラボした1970年代のポップスのカヴァー。日本で言うなら、谷川俊太郎と渡辺貞夫が歌謡曲作ったようなものだと思ってください(笑)

H:そういう試みがアカデミック臭くならず、こうやってポップな響きに辿り着いているのが素晴らしいですね。羨ましい文化です。

S:【Step4 クラシックは中欧グルーヴの素】

これまで雑誌とか旅行ガイドで紹介されてきた「中欧の音楽」ってクラシックばかりなんです。この本のアイディアを練っている時に同僚や友達に中欧のイメージを訊いたら、やっぱりそういう答が多かった。なら今、現地でクラシックがどんな風に受け入れられているかを、「カヴァー」という切り口で紹介しようと思いついたチャプターです。

Wiosna / Anka Kozieł Quartet(P146-1)

S:これはショパンのめずらしい「17の歌曲集」という作品集からの「春」という曲のカヴァーです。現地の人にかかればこういうアレンジになっちゃうんですね、クラシックも。中盤のスロヴァキアのピアニスト、ミハル・ヴァニョウチェクのソロも切れ味がすばらしいです。

H:おお、確かに現地の人にかかれば、ですね。メロディが一度、身体の中に沁み込んでから、外に出ているのでしょうか。ソロもカッコイイです!

Hej,od Krakowa jadę / Marcin Olak Trio(P144-1)

S:ポーランドの現代音楽作曲家ルトスワフスキの「弦楽のための5つの小品」からの1曲です。演奏しているのは、僕が勝手に「ポーランドの藤本一馬トリオ」と呼んでるマルチン・オラクのトリオ。中欧は現代音楽の先進地域ですが、土壌が豊かだとこういうオーガニックなカヴァーも生まれてきます。ブラジルのギンガとかがお好きな方にもオススメです。現代音楽についてはStep3で「ジャケ買い現代音楽」(笑)という形でとりあげたかったのですが、見送りました。

H:なるほど、ポーランドの藤本一馬トリオですか。ギターが好きでギンガが好きな人という一定のジャンルの人たちがいますが、確実に受けそうです!

S:【Step5 中欧は世界の中心?】

これは最初から決めていたチャプターで、中欧のミュージシャンって実はけっこういろんなところに顔を出していて世界とつながっているんだ、と知っていただきたくて。でも情報もない状態でそのことがわかるまでには時間がかかるので、本で先に教えちゃおう!という感じです。

Under A White Tree / Mariia Graievska & Ethno Jazz Synthesis(P161-1)

S:これはウクライナの女性ヴォーカリストのアルバムからです。バックのギタートリオが全員ポーランド人で、歌っているのはみんなウクライナ民謡です。中欧や東欧はヘヴィメタとかパンクなんかもかなり盛んで、そうしたバックグラウンドが音にもにじみ出ていますね。アジアで言ったら韓国の民謡歌手と日本のメタルグループが一緒にジャズやっているような感じですかねー。

H:韓国の民謡歌手と日本のメタルグループが一緒にジャズ、すごくわかりやすい表現です。そう考えると、あのあたりのヨーロッパの人たちは横で繋がるのがアジアより簡単なんですね。羨ましいです。スキャットが可愛い...

Dry Cleaner From Des Moines / Monika Borzym(P171-2)

S:これはポーランド人ヴォーカリストのデビュー作からジョニ・ミッチェル曲のカヴァーなんですが、プロデュースがマット・ピアソンで、アーロン・パークス、ラリー・グレナディア、エリック・ハーランド、ギル・ゴールドスタインといったアメリカのジャズの最先端のミュージシャンが全面参加しているすごい作品なんですね。音楽留学でアメリカシーンとの人脈を作るというのが最近の主流だと思うのですが、それにしてもこの豪華さは並大抵の実力ではないです。こういうつながりを見ると、結局アメリカとヨーロッパも対立軸ではなくて、世界音楽というものすごく大きな流れの一部分なんだなと強く感じます。

H:すごい。確かに豪華ですね。やっぱり世界が小さくなってきてるんですね。いやあ、でもカッコイイです!

S:いかがでしたか。自分がレヴューを担当したものに限ってもこれだけヴァラエティ豊かなものが紹介できたので、本全体ではほんとうにたくさんのつながりや出会いが生まれると思います。「音の中欧旅行」をぜひ楽しんでください。本書はあなたの旅にお供するガイドブックです。

白尾さん、お忙しいところどうもありがとうございました。

みなさまも是非、『中央ヨーロッパ 現在進行形ミュージックシーン・ディスクガイド (ポーランド、チェコ、スロヴァキア、ハンガリーの新しいグルーヴを探して)』チェックしてみてくださいね。

2015年が始まりましたね。

今年も良い音楽に出会えると良いですね。今年もよろしくお願いいたします。

bar bossa 林伸次

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

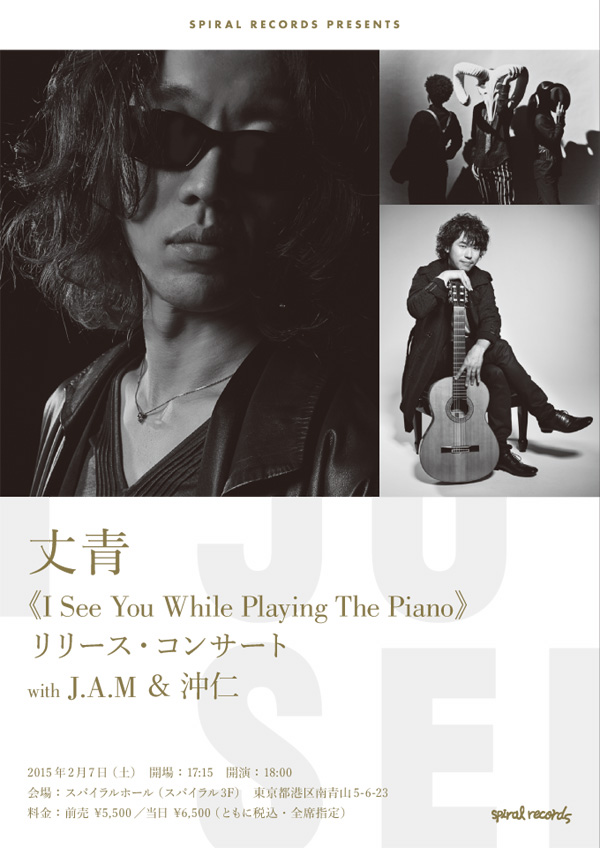

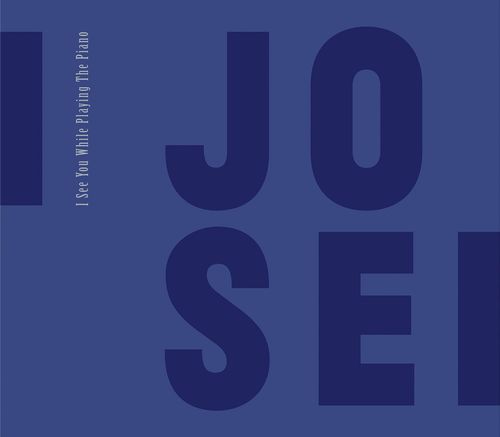

【オラシオ監修 中央ヨーロッパ 現在進行形ミュージックシーン・ディスクガイド】

■タイトル:『中央ヨーロッパ 現在進行形ミュージックシーン・ディスクガイド』

■監修:白尾嘉規(オラシオ)

■発売日:2014年11月21日

■出版社: DU BOOKS

■金額:¥2,700

ポーランド、チェコ、スロヴァキア、ハンガリー=V4、その音楽シーンの「今」を知る旅へ! ジャズ、ロック、クラシック、プログレ、ハードコア、エレクトロニカ、ヒップホップ、ダンスミュージックまで掲載360枚以上。

白尾嘉規(オラシオ)

1974年神戸生まれ大阪育ち。現在青森市在住。 おもにポーランドをメインフィールドとする音楽ライター。DJ・選曲家。disk union発の現代ポーランドジャズ専門レーベルCześć ! Records チェシチ!レコーズ監修。 ライナー執筆のほか、ジャズ批評、CDジャーナル、intoxicate、会員制季刊俳誌『白茅』、 ポーランド映画祭パンフレットなどさまざまな媒体に記事を寄稿。Twitterアカウント:@poljazzwriter。Facebookページ「ポーランドジャズのはじめの一歩」運営。

●BLOG→ http://ameblo.jp/joszynoriszyrao/

●twitter→ https://twitter.com/poljazzwriter

●facebook(ポーランドジャズのはじめの一歩)→ https://www.facebook.com/Polajazz

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【バーのマスターはなぜネクタイをしているのか? 僕が渋谷でワインバーを続けられた理由】

Amazon商品ページはこちら

| bar bossa information |

林 伸次

1969年徳島生まれ。

レコファン(中古レコード店)、バッカーナ&サバス東京(ブラジリアン・レストラン)、

フェアグランド(ショット・バー)を経た後、1997年渋谷にBAR BOSSAをオープンする。

2001年ネット上でBOSSA RECRDSをオープン。

著書に『ボサノヴァ(アノニマスタジオ)』。

選曲CD、CDライナー執筆多数。

連載『カフェ&レストラン(旭屋出版)』。

bar bossa

●東京都渋谷区宇田川町 41-23 第2大久保ビル1F

●TEL/03-5458-4185

●営業時間/月~土

12:00~15:00 lunch time

18:00~24:00 bar time

●定休日/日、祝

●お店の情報はこちら

|

j

RSS

RSS