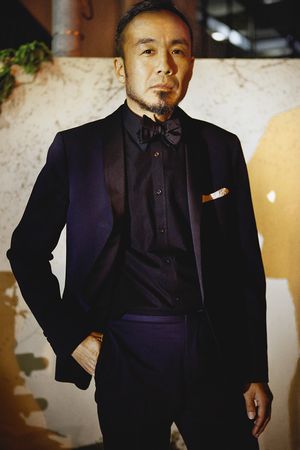

vol.40 - お客様:中村信彦&真理子さん(ハンモック・カフェ)

「13年間のカフェでの人と音楽の出逢いがもたらしてくれた曲」

いらっしゃいませ。

bar bossaへようこそ。

今回は姫路のハンモック・カフェの中村信彦&真理子ご夫妻をお迎えしました。

林:いらっしゃいませ。

中村信彦(以下 信彦):こんばんは。

中村真理子(以下 真理子):こんばんは。

林:さて、さっそくですがお飲物をうかがっていいでしょうか。

信彦:はじめてbar bossaさんに訪れたのは2007年でした。その時は確かアルザスの白ワインだったかと思うのですが、今日のおすすめの白ワインをお願いします。

真理子:わたしは、じんわり系の白ワインをください。

林:かしこまりました。では信彦さんにはアルザスのエデルツウィッカーにしますね。エデルツウィッカーってアルザスのいろんな品種が混じったワインで、現地ではカジュアルなデイリー・ワインってイメージもあるんですけど、このAimestentzのは高級感もあって美味しいんです。あと真理子さんにはじんわり系だとちょっと面白いのがありまして、ハンガリーのパンノンハラミというワインなんですけど。

二人:いただきます。

林:小さい頃の音楽体験なんかを教えてもらえますか?

信彦:実家が車海老の養殖場と旧車のレストア工場を営んでいて、音楽とは関係のない環境ではあったのですが、父がオーディオが好きでLAXKITの真空管アンプやオープンリールなど多くのオーディオ機材に囲まれた居間がありました。しかし興味が湧いた頃にはほとんど作動しなかったのですが、小学校から帰ると実家の手伝いをしてから夜にオーディオを分解して修理することが楽しみでした。そしてターンテーブルが動くようになって始めて聴いたのがビートルズの赤盤で、「In My Life」のメロディに胸を締め付けられことをよく覚えています。

林:なるほど。機械好きなのはお父さんの遺伝ですか。

信彦:それから音楽を選曲することにはまってしまい小学校では放送部に入って昼休みの時間に「In My Life」をよく流してました。

林:小学生の時にDJ体験! 初めて買ったCDは?

信彦:はじめて自分で買ったシングルCDは確かチャゲ&飛鳥の「Yah Yah Yah」だったかと思いますが、こっそり学校に持って行って屋上でCDの交換をするのが友人たちの間で流行っていて、その時にちょうど朝ドラの主題歌だったドリカムの「晴れたらいいね」と交換してもらいそっちをずっと聴いていました。

林:チャゲ&飛鳥、ドリカム、正しいですねえ。中学になってはどうでしょうか?

信彦:中学になってからはほとんどビートルズしか聴いていなくて、親のジャケットと革靴をはいて、エレキギターを始めるのですが指が短いことを理由にすぐにやめてしまい、実際は弾き方が悪いだけなんですが...。歌詞だけでも覚えようと友人とカラオケに行ってもビートルズを歌い、いつも盛り上がっている場面を壊してましたね(笑)

林:(笑)

信彦:高校に入ると「UKが好きなんやったら家に来いよ」と友人に薦めてもらったのがOasisでちょうどブリットポップ全盛期にあたり、その友人の家ではケーブルテレビでスペスシャワーTVが観れたので夢中になって観ていました。それからBlurやOcean Colour Scene、Suede、The Charlatansなど良く聴いていました。

林:正に王道ですね。

信彦:インスト音楽との出会いは、親のCD棚にGeorge WinstonのAutumnを見つけてピアノの聡明な美しさに胸を打たれ、George WinstonはFM局にリクエスト曲としてよくFAXしていた思い出があります。ちょうど同時期に弟がドラムを始めたので、バンドがリハーサルができる場所をと思い、実家の養殖場の小屋の一室に防音室を作りました。防音室と言えるほどでもなかったのですが、お金がないなりに材料を集めて空間を作ることは楽しかったですね。しかしながら、数年後に養殖場と併設したレストア工場が原因不明の火事に遭って、楽器も防音室も全て燃えてしまい意気消沈...、以降もっぱらライヴを観る側になりました。

林:スタジオを自作! なんでも作っちゃうんですね。そして火事ですか... 真理子さんはどうでしたか?

真理子:中学の時友達と一緒に始めて行ったライヴがTHE BLUE HEARTSでした。学校に備え付けの電話からチケット予約開始時間をねらってドキドキしながら予約したのを今思い出しました。かなり心酔して思春期真っ只中の初恋とも記憶がかぶります。失恋に終りましたけど初恋はそれでよかったんですよね、きっと。同じ部屋だった年子の姉がBOØWYの氷室京介ファンで必然的に耳にして、5歳離れた兄の部屋からは洋楽の女性ヴォーカルがよく聴こえていました。

林:初ライブがブルーハーツで、お姉さんがボウイ好きで、お兄さんが洋楽ファン。本当に正しい中学生です。そしてお二人のその後は?

信彦:空間を作ることに興味が湧き始め、少し音楽から離れてインテリアと家具を勉強し、実家の影響でカーデザイナーを目指し神戸芸術工科大学のプロダクトデザイン科に進むのですが、自分の技量の無さに挫折してしまい中退。本当の自分は何がしたいのだろうと回想していると、小さいころ寝つけなかった僕を祖父が深夜に連れ出してくれて喫茶店に連れ出してくれたことを思い出します。憧れていたのは静かにジャズが流れる空間で一杯ずつ珈琲を淹れるマスターだと自身に言い聞かせて喫茶店を巡り、飲食店を転々とアルバイトする日々でした。そしてその頃、真理子と出会います。

林:おお、運命が転がり始めましたね。真理子さんは?

真理子:短大の住環境学部に進学し、漠然とインテリアに興味があったので将来は住居系の仕事に就けたらと考えていました。学部の中で家庭科の教員免許を取るための授業がいくつかあり、いちおうと思い栄養調理系と服飾系の講義と実習もサブ的に受けていて、内向的に没頭して制作することが性に合っていると感じました。聴いていた音楽としては90年前後の癒し系へとシフトしていき、Des'ree、The Cardigans、Savage Garden、Enya、とポップスとバラード系を聴いてました。学校帰りにタワーレコードに立ち寄ってPOPを読んで試聴やジャケ買いだったり、友達やバイト先の年上の方に教えてもらったりです、いたって普通ですね...、すみません(笑)。

林:いえいえ。お店を始める上で「普通の感覚」って大切だと思います。

真理子:卒業後は、某メーカーのショールームに就職しシステムキッチンのプラン・提案から、場合によっては現場打ち合わせ、引き渡しまで関わらせてもらいました。OL生活は社交的で忙しく充実していたのですが、料理歴が少ない立場で使い勝手など提案するということに違和感を持ち始めて、面白さはこれからというのに4年ほどで退職し、調理ができる職場を探しました。飲食店への転職を親には心配されましたが、自分らしい何かを作りストレートに表現する生活がしたかったんでしょうね。

林:お二人ともインテリアや箱作りの世界から飲食業界へと入ったんですね。そしてお二人のその後が気になりますが。

真理子:同じ飲食店の職場仲間でしたが、当時一人暮らしをしていたわたしの愛車が、夜間車上荒らしに遭い修理にお願いしたのが信彦の父のレストア工場でした。そこで修理のためのやり取りで初めて姫路・的形へ訪れました。かれこれ13年半ほど前のことです。潮の香り漂う小さな港町で、小山に囲まれ空気が澄み、聞けばかつては塩田が広がる塩作りの名所だったそうです。それから何日たっても的形の青い風景とそこで生き生きと働く姿が忘れられませんでした。

信彦:そうだ、当時まだ年上の先輩のような間柄だったのですが電話がかかってきてすぐに向かいました。その時自分にできることは修理しかないと思って、それ以降メインテナンスも担当し、今でもその車は乗り続けています。その事件があってからというもの真理子とよく話をするようになり、互いにこれから先やりたい事っていうのが、「いつかは自分の店を開きたい」という事だったのです。そして一緒にカフェをしようと思い立ってからというもの、話し合う時間を多くするため、半年後に入籍しました。生まれ育った地で夫婦でカフェを営むことを理想としていたのですが、まだ当時20歳ほどの僕は貯金がなく、実家の一室を借りて二人で生活し、アルバイトを掛け持ちして、材料を購入しては約1年半かけてコンテナを改造し、家族や友人と自分たちの手で店を作り上げていきました。真理子には苦労をかけましたね。

林:車の修理からの関係ですか。「困ったときに助ける→恋愛」というこれまた王道ですね。結婚やお店の場所とかで色々と考えることはありましたか?

真理子:結婚...これまた親に反対されましたが(笑)、今の場所での季節の風景や食材からインスピレーションを受けて、食の流行や情報に流されずにやっていきたかったんですね。今では温かく見守ってくれているわけですけど、最初の5年はこの場所での営業に引け目を感じながら、ふたりでイタリアへ行き現地のカフェ巡りも経て何がいいのか模索の日々でしたね(笑)。これまで抱いていた憧れの存在の方々と出逢えた7年目あたりからでしょうか...。今のように小さいながらも自家焙煎コーヒーと料理やスイーツに、自家採取酵母パン作りと独学ですが広がっていき、自然と好きな味がつながっていく感じになっていきました。

林:なるほど。

真理子:街なかにあるカフェと違って、お客さまはハシゴしづらいのでトータルで楽しめるメニュー構成にもしたくて、わたしたちふたりが分担して作るテイストがひとつのハンモックらしさになればと、ケーキ屋、珈琲屋という専門店のイメージではなくケーキに合う珈琲であったり、ワインと料理、食後の珈琲だったりですね。BGMも含めて窓越しの風景にも季節を感じたり、モノではなくコトを提供するってことでしょうか。まだその理想を追いかけている最中ですけどね。聴く音楽に対しても感覚的に同じ延長線上にありますが、学生時代と変わったのは同じような感覚の人との出会いの数で、信頼する方の選曲や情報を教えてもらったりすることでの影響も大きいですね。

信彦:そうだね。2010年に吉本宏さんに教えてもらったアルゼンチン音楽家カルロス・アギーレをはじめとする音楽の影響でアルゼンチン料理にも興味が湧いて、現地にも二度旅し、自分たちのヴィジョンの広がりを感じました。いつも出会いから日々探求することの大切さを学んでいるような気がします。

林:東京とか大阪とかをあまり意識しないで、直接、イタリアやアルゼンチンに行ってしまう感じがお二人の感性を瑞々しくしているような気がします。ところでみんなに聞いているのですが、これからの音楽はどうなるとお考えでしょうか。

真理子:こんな自分が言うのもおこがましい気もするんですが...、。いま音楽家もリスナーも媒体となり発信できる時代ですので音楽哲学を持った人たちとそのスピリットに共感するコミュニティが、人と音楽を繋げて動かしていくと思います。どんな職業や立場(音楽業界の方であってもそうでない方)であっても、音楽に対する個々の熱意が散らばり、小さくても誰かがその熱意を感じとって混沌とした次代だからこそ純粋な作用が起きることもあると思います。そんな中でシンパシーを感じる人と繋がっていると自分に合った音楽との関わりも出来ますよね。音楽へ求めるものや目的が多様化していますし、たとえば圧縮音源の配信やダウンロードで満足する人もいれば、きめ細かな音のハイレゾ音源を求めたり、一方でアナログ音源で新録を限定枚数リリースというのも個人的には興味あったりします。

林:アナログは今すごくのびてますよね。

真理子:CDにしてもパッケージやライナーノーツを通じて作品の理解を深める愛好家や、また別の意味で時々目と手に触れることによって、なにか音楽が、共に歩む人生の友のように心に寄り添って大切なことを諭してくれるように思うんです。たとえ聴くタイミングがなくても。たとえば、民芸や骨董のように作り手の精神や魂が表に現れている佳い作品を収集する方もいるように、音楽も少数派であるかもしれないけれどそういった作品を求めたり、そのクオリティに気付く人は気付いて裸の耳で感じて買いたくなるのは自然な欲求ですよね。ふとした瞬間に好みの音楽を買える場所や、その内容の感想を分かち合う場所が小さくとも街に残ってほしいですね。人と音楽が繋がるにはフィットした情報や体験、ライフスタイルを通してのセレクトなど、人と空間が繋がって音楽に安心感と豊かさがプラスされるという、ある意味、販売者もリスナーも共に作品を育む感覚でしょうか。そんな余地が人を動かすような気がします。

林:なるほど。

信彦:小さなカフェからの視点になるのですが、CDを店頭で販売していて感じるのは、純粋な心で聴く音楽ファンは増えていくんじゃないかなとも思っています。以前ハンモックカフェでCDコンサートを開催したことがあったのですが、その時に高校生の男の子が来てくれて、「前に買ったアルゼンチン音楽よかった!」とお薦めコンピレーションを喜んでくれたり、あるランチタイムに来て下さった母娘では、お母さんはおそらく70歳くらいだったかと思いますが、「今かかっているピアノの曲は販売していますか?」と尋ねられ娘さんからは「お母さんがCDを買いたいと言ったのは初めてなんです」とおっしゃられました。

林:良いお話ですね。

信彦:地方にいると購入するきっかけがないだけで、カフェや美容院などある程度時間を過ごせる空間で素敵な音楽がかかっていると持って帰りたくなるのだと思います。そういったCDショップに行かなくても買えるような場所が増えれば音楽ソフトの行方も変わってくるのではないでしょうか。音楽配信として高音質のハイレゾは近い将来もっと手軽に聴かれるようになりひとつの基準になるでしょうし音楽ソフトが無くなる可能性もあるかもしれませんが、求める方々がいる限り小ロットでも形として作り続けることが重要なのではないかなと思っています。

パッケージを手にした時の触感やその時の心境、記憶を手繰り寄せてくれるまさに"アルバム"なのですから。カルロス・アギーレさんの言葉なのですが「パッケージはとても大切で音楽が住む家なんだ。」とおっしゃっていたことが今も胸に残っています。それからパッケージ音楽として価値もあらためて考えるようになり、ハンモックレーベルとしての最初の作品は視点を少し変えた形で飾れるように自立するパッケージにもなっています。

林:カルロス・アギーレの「音楽が住む家」って良い言葉ですね。さて、ハンモックレーベルの話が出てきたところで、レーベルについてのお話をお願いできますか。

信彦:音楽は数を持っているよりも一つの音楽にどれだけの想いが詰まっているかが大切だと感じています。今リリースさせていただいた音楽を継続して紹介・販売し、いかに裾野を広げて行けるかを重きを置いていきたいです。レーベルのコンセプトの一つとして何かを始めようと志している方の糧になるような、クリエイティヴな気持ちになれるよう願いも込めて制作しています。聴いた人たちの心のライブラリーにアーカイヴされていくような作品をリリースできればと思っています。

真理子:カフェの営業日は、12時間ほどずっと音楽をかけて聴きながら何かしています。わたしの場合はWeb更新やメールなどもありますがほとんど厨房仕事ですので、BGM用のCD/LP選盤は信彦が大抵してくれてブラインドで音楽が耳に入ってき、仕事の手が止まるほど感動してしまったり、逆にBGMとして違和感を持つこともあったり、その都度互いの好きな音楽についてよく話します。それが飲食の目的で来られたお客さんに与える影響だったり、CDとして販売できるのならその良さをどうやったらお伝えできるかな、とか。カフェがレーベルを始める意味は、そんなリスナー感覚を持ちながら、音楽への造詣が深い方にも聴いて頂けるような制作をしていくことだと思っています。音楽家どうしがインスピレーションを受けて新しい音楽が生まれたり、そんな音楽の出逢いや誕生に関われたら、と考えています。生身の人間の生きた音楽を感じとっていただいたく機会を企画するのも意義あることですし、ライヴ会場では人や環境の相互作用によって奇跡的なエネルギーが湧き出たり、それがよきスパイラルとなっていくことがいま思う目標です。ライヴに限らず、リリースする作品に対してもそうですね。

林:お二人の気持ち、より多くの方に届くと良いですね。それでは選曲の方に移りましょうか。まずテーマですが。

お二人:はい。テーマは「13年間のカフェでの人と音楽の出逢いがもたらしてくれた曲」です。

林:出逢いですか、お二人らしいテーマですね。一曲目は?

1.Ennio Morricone - Metti Una Sera a Cena

信彦:2001年開業前にニューヨークを旅し、小さなレコードショップでCDやレコードを買ってきたのですが、その中の1枚であるエンニオ・モリコーネのイタリアン・サントラ「ある夕食のテーブル」。それからこの曲のカヴァーを数種類集めるようになって、特にNora Orlandiが歌うカヴァーが一番のお気に入り。

林:うわ、良い曲ですねえ。一曲をキーワードにしてカヴァーしているアルバムを集めるのって楽しいですよね。

2.ALDEMARO ROMERO Y SU ONDA NUEVA - ESE MAR ES MIO

信彦:2003年あたり、店での音楽イベントやクラブでラウンジDJをしていました。音楽の世界旅行をテーマにしたアナログオンリーのイベント「HUMMOCK Trip」を開催し、笑顔あふれるシーンの曲。

林:この辺りがお得意なんですね。音楽の世界旅行、信彦さんらしい世界観ですね。次が気になって来ました。

3.Armando Trovajoli - Dramma delle Gelosia

信彦:イタリア音楽繋がりで、吉本宏さんと出会い、吉本さんがDJイベントで選曲されていたこの曲。音楽の多幸感を浴びました。色褪せない名曲です。2005年のことです。

林:こういうロマンティックなアレンジってイタリア人ならではですよね。吉本さんの名前が出て来ましたね。次は誰が出てくるのでしょうか。

4. 高橋ピエール「タイトルのない曲」

信彦:2005年3周年として初めて開催したライヴのアーティスト。ギタリスト高橋ピエールさんを招待しました。当日のライヴでは、アルマンド・トロヴァヨーリの「女性上位時代」や、カエターノ・ヴェローゾの「コラソン・ヴァガボンド」など、ちょうど霧雨が降って幻想的な夜になったことを覚えています。

林:お、高橋さんですか。独特のオリジナルな世界を持った人ですよね。素敵な演奏です。さて次は?

5.Pat Metheny Group - "San Lorenzo" (1977)

信彦:音楽好きのお客さんからの「これ、好きだと思いますよ」とお薦めされた曲。これを機にインスト音楽に深く興味が湧きだし、独特の浮遊感が目の前の情景と重なり耳を傾けていました。2006年あたりのこと。

林:お客さまに音楽をすすめられて「ぴったり」だった時ってすごく嬉しいですよね。これすすめるお客さまがいるハンモックさんも素敵ですね。

6.Carlos "Negro" Aguirre, Interpreta 'Pasarero' en el acto por los 40 años de la UNER

真理子:2010年、現代アルゼンチン音楽に傾倒するきっかけになった1曲。「過ぎゆくもの」という意味のタイトルPasarero。「川は流れていくのもので、人々の苦悩も過ぎゆき、希望をのせる理想的な乗り物」という歌詞から感銘を受け、以後アルゼンチンへと足を運ぶことにもなりました。

林:お、こんな映像があるんですね。良い曲ですよねえ。次はどうでしょうか。

7.中島ノブユキ 『メランコリア』

信彦:2010年、中島ノブユキさんのピアノコンサートのお話をいただき、当時ピアノがなかったのですが物理的な理由でお断りしたくなかったので探し求めた末、ピアノを購入するというきっかけになりました。以降、国内外の素晴らしいピアニストに弾いて頂いています。

林:え、中島さんのためにピアノ買ったんですか。すごいですね...

8.Guillermo Rizzotto / Y se escucha el rio

信彦:この映像は彼に会いに行った旅でのライヴ会場にてデジタルカメラで撮影したものです。2012年アルゼンチン・ロサリオでの感動の初対面。

林:え、これご自信が撮影したんですか。音がすごく綺麗に録れてますね。演奏も美しいです。ため息ですね。

9.Luz de Agua rosa y dorada

真理子:2012年アルゼンチンの旅にてギジェルモ・リソットと会った数日後に訪れたパラナーにて奇跡的にメンバー3人が集まった場に居合わせました。「本国内でも演奏する機会が少なく、ジャンルに属さない彼らの音楽は知る人ぞ知る存在だ。日本で演奏するべきだ。」と、その場に招待してくれたキケ・シネシとカルロス・アギーレが語ってくれました。日本での生演奏をいつか観てみたいです。

林:日本のアルゼンチン音楽ファンのテーマ曲みたいな存在の曲ですよね。映像が美しいですね。アルゼンチンってこんな感じなんですね。さて最後の曲になりましたが。

10.Kazuma Fujimoto / Shikou Ito "Wavenir"

真理子:最後に、ハンモックレーベルからの紹介をさせてくださいね。これまでの出逢いや感動から、胸が熱くなった音楽に対して出来ることは何か..。リスナー感覚でカフェを営みながら、2014年9月レーベル始動した第一弾作品。ギタリスト藤本一馬とピアニスト伊藤志宏のデュオアルバム。作曲家でもあるふたりが描く"音の対話"に心の想い重なります。

林:「ふたりが描く"音の対話"に心の想い重なります」という言葉が全てを表しているような気がします。たくさんの人に届くと良いですね。

中村ご夫妻、お忙しいところどうもありがとうございました。みなさんも姫路に行かれたときには是非お立ち寄り下さい。そしてCDも是非"買って"下さいね。

●HUMMOCK Cafe HP→ http://hummock.blogspot.jp/

●facebook→ https://www.facebook.com/HUMMOCKCafe

●twitter→ https://twitter.com/hummocklabel

●HUMMOCK Label HP→ http://hummocklabel.blogspot.jp/

さて、今年ももうあとわずかになりましたね。今年はどんな音楽に出会えましたか?

来年も良い音楽に出会えると良いですね。良いお年をお迎え下さい。それではまたこちらのお店でお待ちしております。

bar bossa 林伸次

【バーのマスターはなぜネクタイをしているのか? 僕が渋谷でワインバーを続けられた理由】

Amazon商品ページはこちら

| bar bossa information |

林 伸次

1969年徳島生まれ。

レコファン(中古レコード店)、バッカーナ&サバス東京(ブラジリアン・レストラン)、

フェアグランド(ショット・バー)を経た後、1997年渋谷にBAR BOSSAをオープンする。

2001年ネット上でBOSSA RECRDSをオープン。

著書に『ボサノヴァ(アノニマスタジオ)』。

選曲CD、CDライナー執筆多数。

連載『カフェ&レストラン(旭屋出版)』。

bar bossa

●東京都渋谷区宇田川町 41-23 第2大久保ビル1F

●TEL/03-5458-4185

●営業時間/月~土

12:00~15:00 lunch time

18:00~24:00 bar time

●定休日/日、祝

●お店の情報はこちら

|

j

![]()

RSS

RSS