vol.44 - お客様:新川忠さん(ミュージシャン)

今回は1月にアルバム『Paintings of Lights』をリリースした新川忠さんをゲストにお迎えしました。

新川(以下S);じゃあ、ビールください。

H;でしたら、COEDOという川越のビールが美味しいですので、そちらをお出ししますね。さて、お生まれと小さい頃の音楽体験のようなものを教えていただけますか?

S;1977年10月17日生まれです。生まれは東京なんですけど、その後すぐ引っ越したので、育ったのは千葉県の柏市になります。郊外に暮らす会社員の一家なので、ごくありふれた家庭に育ちました。音楽に関する幼少期の思い出と言えば・・・まぁ、音楽を聴くのは家族全員好きでしたね。両親は専らクラシック。7歳年上の姉はMTV世代で(笑)、流行りの洋楽80'sポップスを追っかけてました。5歳上の兄も洋楽好きでしたけど、マイケル・ジャクソンとかクール&ザ・ギャングといったブラックミュージック系を好んでました。末っ子のチビだった僕は、日常のBGMとしてそういった音楽に無意識に親しんでいたように思います。

H;なるほど。かなり年上の洋楽好きのお姉さんとお兄さんがいらっしゃるんですね。最初に買ったレコードは?

S;生まれて初めて好きになってドーナツ盤のレコードを買ってもらった音楽は、ドラえもんの映画の主題歌(笑)。いや、でもこれがいい歌だったんです。大杉久美子さんの歌う「わたしが不思議」という曲なんですけど。子供ながらにジーンとして(笑)。でも小学校時代は音楽にのめり込むということはなかったです。それよりも僕は絵を描くことに夢中だった少年で、絵画教室に通ったりマンガ描いたりして、将来は美術方面に進もうと真剣に考えてました。

H;ドラえもんの映画の主題歌に、絵画教室ですか。イメージと違いますねえ...、その後のお話を聞かせていただけますか?

S;中学生の頃、兄の影響で僕もブラックミュージックを好んで聴くようになりました。90年代を迎えたその当時、アメリカでは新しいR&Bやヒップホップが活気づいていて、そういったシーンにどんどん夢中になっていったんです。結果的にその音楽体験は、美術方面に進もうとしていた僕の進路を大きく変えることになりました。聴いているだけではもはや我慢できず、自分でもこういう音楽を作ってみたいという欲求が芽生えたんです。

H;お、中学でブラックミュージックですか。

S;今なら普通なんでしょうけど、当時はマセた趣味をしたガキだったかもしれません(笑)。高校生になると独学で作曲や編曲の勉強を始めました。楽器も色々やり出しましたが、バンドを組むことはしませんでした。R&Bやヒップホップが日本で一般的になるのはまだ数年先のことで、当時音楽の趣味の合う人というのは周囲には皆無でしたから(笑)。それに演奏して誰かに聴かせたいというよりも、とにかく録音作品を作りたかったんです。それで安いキーボードと4トラックのマルチトラックレコーダーを購入して、いわゆる「宅録」をやり始めたんです。これが面白くてたまらず、もう美術なんかどうでもよくなった(笑)。美術どころかハイスクールライフをエンジョイすることも放棄しちゃって(笑)。完全なるネクラなオタク高校生でした(笑)。それでまぁ、よくある話ですが「高校卒業したら進学も就職もしない。バイトしながらプロのミュージシャンを目指す」と宣言して親や担任を大いに困惑させました(笑)。

H;(笑)周りにはあまりいなかったんですか。さて、大変な道を選んでしまいましたが、その後は?

S;結局、進学も就職もせずフリーターになりました。一応、親からは条件を出されました。1年間だけ好きにやってみろと。それで何もつかまなければ進学か就職をしろと。それでバイトしながらせっせとデモテープを作って。当時はソロのアーティストではなく、ソングライターやトラックメーカーになりたかったので、そういうのを募集しているレコード会社とかオーディションに応募しまくっては無視されるという日々(笑)。悶々としてることもありましたけど、でも個人的な音楽人生においては重要な時期でした。音楽と好きなだけ向き合い、掘り下げた時間だったので。その頃にはブラックミュージックだけでなく、ありとあらゆる音楽に興味を持つようになりましたし、バンドをやったりもしました。作曲やアレンジやミックスのコツを自分なりに発見し身につけていったのもこの時期です。そして約束の1年が経って、僕は悟りを開くんです(笑)。プロになんかならなくっていいやって。好きな音楽を聴いたり作ったりできれば、何をしてたってそれで満足だってわかったんです。

H;僕、25才の娘がいるので、ご両親のご理解が素敵だなあと、違うところに感動してますが...

S;いや、僕の強情に根負けしただけだと思いますけど(笑)。その後は約束通り進学をしました。グラフィックデザインの専門学校に入って、まぁ、就職活動で挫折して2年後にはまたフリーターに逆戻りしてしまうんですが(笑)。とにかくそれ以来、音楽はかけがえのない「趣味」として、今に至るまで作り続けています。

H;かけがえのない「趣味」。才能と金銭的な成功は必ずしも結びつくものではないですからねえ。その後、アルバムを発表しますが、その経緯は?

S;もともと僕はソロのシンガーソングライターになるつもりはなかったんです。ソングライターにはなりたかったけど、シンガーは別の人にやってほしかった(笑)。それで21歳くらいの頃、募集広告で知り合った女の子ヴォーカル二人組とレコーディングバンドを作って、僕の作った曲を歌ってもらったりしてたんです。で、「仮歌」というのを入れるでしょう?まず僕が歌ったものを録音して聴かせるんですけど「新川君の歌のほうがいい」とよく言われて。結局そのバンドはさっさと解散するんですけど、最後に言われたんですよね。「ひとりでやったほうがいいよ」って(笑)。そう言われて、ソロのシンガーソングライターとしての可能性を探り出したんです。どんな歌、どんな曲を作ったら自分に合うんだろうかと。ちょうどその頃よく聴いていたのが50~60年代のイージーリスニング。甘いムーディーなヴォーカルの聴けるボサノヴァや古いジャズのスタンダードです。よくCDをかけながら口ずさんでいたんですけど、こういうのがしっくり来るかもと思って。しかも録音もあの時代そのままの古めかしい感じを再現して。そうやって制作を開始したのがファーストアルバムの『sweet hereafter』です。デモ音源を音楽評論家の高橋健太郎さんの主宰するインディーレーベルMemory Labに送ったところ気に入って頂けて、2003年にめでたくリリースとなりました。

H;なるほど。そんな経緯だったんですね。でも、最初のアルバムが高橋健太郎さんのMemory Labからというのがすごいですね。『sweet hereafter』、僕も聞きましたが素晴らしいですね。

S;ありがとうございます。2年後に発表したセカンドアルバム『Christy』は、ファーストとは全然違うことをやってやろうと思って作りました。実はその2年の間、色々あって僕はけっこう荒れてて(笑)。急にパンクに目覚めたりなんかして(笑)。ダークサイドにアプローチせざるを得ない精神状態だったんです。それでパンクのルーツを辿ってヴェルヴェット・アンダーグラウンドに行き着いて、ああいう暗い影のあるロックアルバムを作ろうと思ったんです。でもこれは本当にしんどい作業でした。負のエネルギーを使って作品を作るというのは、精神的にも肉体的にもボロボロになるってことがわかって。それで僕は疲れきって「もうCDは出さない」と言って、しばらく引きこもることにしました(笑)。

H;セカンドはパンク~ヴェルヴェット後だったんですか。でも、かなりポップな印象がありますよ。そしてその後は?

S;その後何してたかというと・・・80'sポップスを聴いてました(笑)。パンクを聴き出したときに、その流れで80年代のポストパンク、ニューウェーブのバンドにもハマってたんです。その余韻が残ってて、普通の80'sポップスもまた聴きたくなった。「また」というのは、専門学校時代に一度個人的80'sポップスブームがあって(笑)。子供の頃によく耳にしていた姉の好きだったレコードを引っ張り出してきて、懐かしさで聴き出したら夢中になっちゃったんです。実はその時点で今回出したアルバムのアイデアは芽吹いてたんですね。いつかこういうのやりたいと。それで30代に突入してようやく、その「いつか」がついに来たかという感じで、80年代テイストの曲を次々に書き出しました。でも創作意欲は燃えてたんですけど、CDアルバムを出すというのはもう懲り懲りだったんで、ちょうどその頃ミュージシャンの間で流行っていたSNSサイトのMySpaceに登録して、そこで作品を発表していったんです。マイペースに作った作品を「こんなのできました」と言ってアップしてはみんなの反応を見るという感じで。

H;なるほど。そういう流れの80'sだったんですね。Lampとのことを教えていただけますか?

S;LampとはMySpaceを通じて知り合いました。僕はもともと彼らの大ファンだったんです。同世代のミュージシャンの中では突出した才能だと思ってました。それでコンタクトをとってみたところ、リーダーの染谷さんから返事が来て。驚いたことに、彼らも僕のことを知っていて気になる存在だったというんです。そこから交流が始まって、実家が近所だったなんてことも判明して(笑)、音楽家としてのスタンスも似た者同士、関係が深まっていったんです。そんな最中、僕がMySpaceで発表した「ヴィーナスの腕」という曲を染谷さんが非常に気に入ってくれて、会って食事なんかをする度に、あの曲の入ったCDを出してほしいというリクエストをされてたんです。「もうアルバム作らないんですか?」と。それでまぁ、敬愛するミュージシャンにそこまで言われてはと(笑)。これはもう、やらざるを得ないかなと。でも、どうやってリリースするかということについては、しばらく二人とも考えあぐねてたんですが、とうとう染谷さんがLampで自主レーベルを始めるという決意をしまして。彼らも色々あってバンドとして新しい可能性を模索していた時期だったんで、これがいい機会だと判断したんだと思います。そこでその第一弾として僕の作品を出そうという計画が具体的になって、今回のアルバムが発売されることに至りました。だいぶ時間はかかりましたけど(笑)。まぁ、実現できて本当に良かったと思ってます。

H;うわ、良いお話ですね。インターネットって色々とありますが、そういうお話を聞くとやっぱり良いものですね。さて、みなさんに同じ質問をしているのですが、これから音楽業界はどうなると思いますか?

S;うーん、どうなんでしょう。なるようにしかならないんじゃないでしょうか。まぁ、どうでもいい、というのが正直な感想で(笑)。だって音楽が全てってわけじゃないですから。「何でもアリ」ってことでオーケーだと思います(笑)。

H;すいません。愚問でしたね。すごく新川さんらしいお言葉ありがとうございます。これからはどうされるご予定でしょうか?

S;一人でアルバムを一枚作ると本当にくたびれて、当分今後のことなんて考えられなくなるんですけど、珍しく早くも次のアルバムを作ることを考えています(笑)。年のせいでしょうか。「もうあんまり時間はないぞ」という意識が働いてるのかもしれません(笑)。でも次に自分が一体どんなものを作り出すのか、今非常に楽しみです。

H;次のアルバム、本当に楽しみにしています。さて、このブログ、みんなが「選曲」を楽しみにしていまして。お願いできますか?

S;今回出したアルバムが80年代のポップスへのオマージュなので、月並みですが「お気に入りの80'sポップス」というテーマでセレクト致しました。・・・ちょっと店のムードに合わないかもしれないんですけど(笑)。a-ha - Take On Me VIDEO

S;いきなり直球ですけど(笑)。ミュージックビデオも含めて、やっぱり大好きな1曲です。小学生の頃、MTVで見たときは本当に興奮しました。「うわ、カッコイイ!」と思って。その感想は今も変わりません。

H;これが一曲目ですか。確かに「うわ、カッコイイ!」ですねえ。Level 42 - Children Say VIDEO

S;バリバリの演奏テクニックを誇る「フュージョン」のバンド、というイメージが強い彼らですが、曲そのものの良さとマーク・キングとマイク・リンダップのヴォーカルが僕は好きで。80'sポップスを真剣に聴き出したとき、一番夢中だったバンドの1曲です。

H;ええと、僕、69年生まれで、新川さんのお姉さんと一つ違いなので、このアルバム、リアルタイムで買いました。「曲そのものの良さ」、納得です。Basia - Promises VIDEO

S;ポーランド出身の歌姫、バーシア。日本でもバブル崩壊の前後くらいに(笑)、オシャレな音楽として人気がありましたね。ドラムマシーンとシンセベースで作られたサンバのビートがツボです(笑)。こういう、ちょっと「フェイク」な感じが僕は好きなんです。

H;僕、お店の名前の通り、ブラジル音楽が専門の人間なのですが(笑)、僕もバーシアの「フェイク」のサンバ、すごく好きです。Scritti Politti - The Word Girl VIDEO

S;スクリッティ・ポリッティと言えば、きらびやかで緻密に構築されたダンス・トラックが有名ですが、僕の一番のお気に入りは、やや控えめなこの曲。ゆったりしたレゲエのリズムに乗るグリーンのハイトーンヴォイス、そして洗練されたアレンジがたまりません。「おや?」と思わせる奇妙なアウトロも印象的です。

H;スクリッティ・ポリッティはこれですか。PC画面の向こう側でオジサン達が「おおお!」って吠えているのが伝わってきます(笑)。色彩都市 - 大貫妙子 VIDEO

S;シンガーソングライターとして最も影響を受けたのが、大貫妙子さん。数多い名曲の中で、ご自身もフェイバリットに挙げるこの曲は本当に素晴らしいです。坂本龍一さんとの共同作業で生まれた、まさに魔法のような1曲だと思います。

H;魔法です。本当に。Prefab Sprout - Moving The River VIDEO

S;気づくのが遅かったんですが、30歳前後でプリファブの音楽に出合って、もう夢中になってしまいました。とくにこの曲を聴いたときは「これこそ求めていたものだ!」と(笑)。異常な刺激を受けました。いよいよもって「80'sポップス、やりたい!」という欲求に火をつけた1曲です。

H;新川さんの世代って本当に面白いですね。CD再発の波があったので、色んな情報はあふれていましたし、プリファブとの出会いが30歳前後というのが本当に面白いです。Echo And The Bunnymen - The Game VIDEO

S;80年代の「ロックバンド」で一番好きなのが彼ら。当時流行りのキラキラした派手なサウンドが「陽」だとすると、彼らは「陰」のバンド。そこに惹かれます。パーティーの隅っこで独りぽつんとしてる、ちょっと影のあるハンサムな青年・・・みたいな魅力(笑)。

H;え、エコバニお好きなんですか? 10曲に入るんですか? そういう印象はあまりないですね。ホント、こういうのって聞いてみないとわからないものですね。Bangles - Manic Monday VIDEO

S;好きな80年代の「ロックバンド」女子編(笑)。これは「陽」ですね。ガールズバンドは華やかなほうがいい(笑)。ミュージックビデオも含めて、あの時代特有の「青春」のムードに、元気が出ると同時に切なくなるやっかいな1曲です(笑)。

H;なるほど。バングルズが「陽」ですか。なんとなく新川さん世代がどういう風に80年代を見ているのかがわかってきました。New Edition - Mr. Telephone Man VIDEO

S;残り2曲はR&Bでいきます。ニュー・エディションは、80~90年代のR&Bファンにはおなじみの5人組。まぁ、アイドルグループですね。80年代丸出しのシンセ・リフと「アー」というつたないコーラスに胸がキュンキュン言ってしまいます(笑)。これこそ極上のスウィート・アイドル・ポップスではないかと。

H;この流れでニュー・エディションが出てくるんですね。新川さんセレクトのブラック・ミュージックCDを聞いてみたい気がしてきました。Anita Baker - Sweet Love VIDEO

S;最後は「ブラコン」・・・って死語ですけど(笑)、ブラコンの女王、アニタ・ベイカーの代表曲で。子供のころにどっかで耳にして、なんかこう、大人の世界への憧れを掻き立てられた(笑)。大人になった今も、この曲を聴くと、そのころの夢見るようなロマンティックなムードに浸れます。

H;ええと、何度も言いますが、僕は69年生まれで、お姉さんと一つ違いなので、この曲は「青春の一曲」だったりします。こういう話題にしたくないですが、世代について色々と感じてしまった選曲でした。さて、最後に『Paintings Of Lights』についてお話いただけますでしょうか?

S;とにかく、大変でした(笑)。長かった。3年もやってましたからね。これ、いつ終わるんだろうと(笑)。ですからアルバムについては、こう、様々な思い出が混沌とした大きな塊になっててですね、それを小さな穴から引っぱり出すようなもので、上手く語ることができないんです。

ただひとつだけ、制作を終えた今つくづく実感しているのは、本当にこれは「趣味」の音楽だなと(笑)。こういうのは趣味じゃなきゃ作れないと思うんです。幼少期を過ごした80年代へのノスタルジーとヨーロッパ的な情景への憧れ、というまったく個人的な感覚から得たインスピレーションだけで作り上げたものなので、これ、Botanical Houseが何千枚も売ろうとしてるレーベルだったら企画が通らなかったですよね(笑)。ですから、こんなシロモノを世に出そうと奔走してくれた染谷さんはじめLampや協力してくれた人たちには本当に感謝しています。そうそう、先程「これからの音楽業界」についての質問がありましたが、こういう無茶をしでかす人たちが必要なんじゃないかという気がします(笑)。

H;最後にすごく素敵な言葉が出てきましたね。新川さん、お忙しいところどうもありがとうございました。では、最後に新川忠さんのニュー・アルバムから「アイリス」をお聞きください。

【新川忠 / アイリス】

VIDEO http://tadashishinkawa.blogspot.jp/

●新川忠 twitter→ https://twitter.com/shinkawatadashi

bar bossa 林伸次

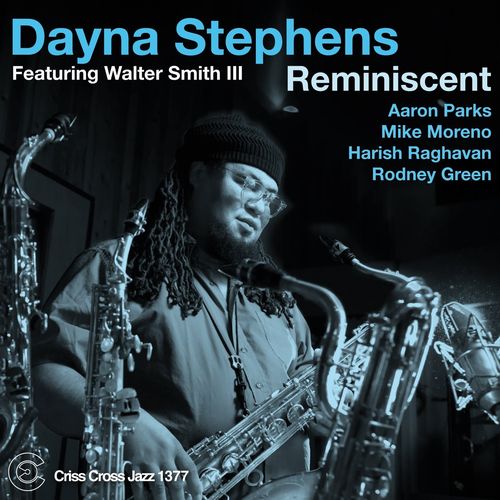

【新川忠New Album『Paintings of Lights』】

■タイトル:『Paintings of Lights』

1.アイリス

【制作意図】

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□【バーのマスターはなぜネクタイをしているのか? 僕が渋谷でワインバーを続けられた理由】

Amazon商品ページはこちら

bar bossa information

林 伸次 bar bossa お店の情報はこちら

j

RSS

RSS