vol.47 - お客様:山崎雄康さん(チッポグラフィア)

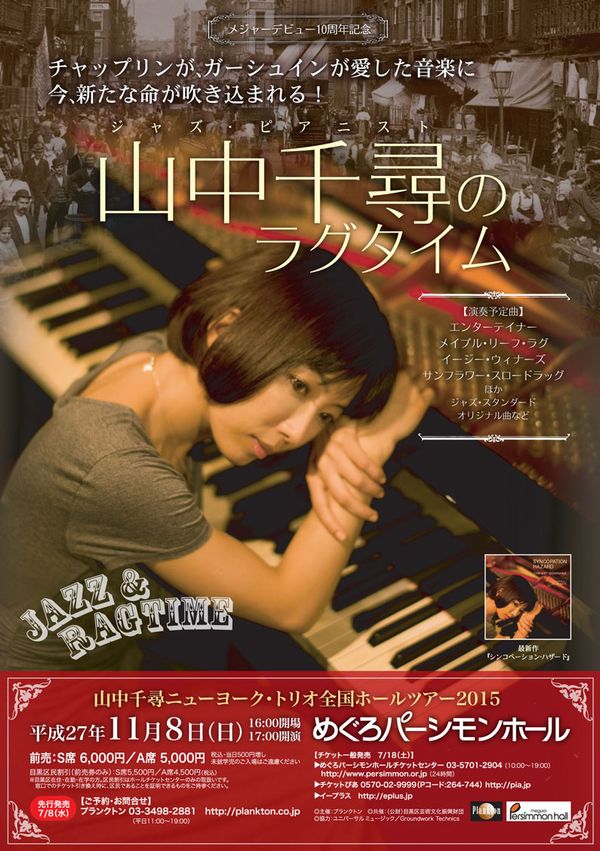

今回は大阪でチッポグラフィアというカフェを経営されている山崎雄康さんをゲストにお迎えいたしました。林; こんばんは。お飲み物はどうしましょうか?山崎; 林; 最近、季節のフルーツのカクテルというのをやってまして、今、大阪のデラウェアがあるのですが、そのカクテルでどうでしょうか?山崎; 林; 早速ですが、お生まれと小さい頃のお話を教えていただけますでしょうか。山崎; 林; なんかどんどん意外な告白が始まっていますが...山崎; 林; あの、僕も楽器は出来ませんが、そんなに片思いなんですね。中学に入って変わりましたか?山崎; 林; ポール・モーリア! 僕は親が聞いてましたが。最初が映画だとそうなるんですね。山崎; 林; 高校の時は「BURRN!」ですか。これまた意外です。さて、大学に入るとどうでしょうか?山崎; 林; 焼畑農業(爆笑)山崎; 林; 山崎さんの世代ってみなさん必ずスタカンにやられてますね。さて、その後は?山崎; 林; 映画も撮ってたんですね。なるほど、それであんなに映画ツイートが多いんですね。そして大学を卒業しますが。山崎; 林; あの、そういうスタイルで音楽に接している方、すごくたくさんいらっしゃいますよ。たぶん、PC画面の向こう側でみんなうなずいています。お店を始めるきっかけのようなものを教えて下さい。山崎; 林; なるほどなるほど。山崎; 林; 珈琲はどうやって勉強されたんですか?山崎; 林; そうなんですか。ブラジルはまず最初に珈琲農園なんですね。ほんと、あの国の人たちに触れると世界観が変わりますよね。さて、みんなに聞いているのですが、これから音楽はどうなるとお考えでしょうか?山崎; 林; お布施っていうのがやっぱり(笑)。奥様は理解がないんですね。僕の場合は妻も元レコード屋なんですごく楽ですが。それではみんなが待っている「選曲」に移りましょうか。まずテーマは何でしょうか?山崎; 林; (笑)01. Carmen Cavallaro 愛情物語(The Eddy Duchin Story)より「BRAZIL」 VIDEO

山崎; 林; 僕もあの映画も含めこの世界、大好きなのですが、あの映画、こういう演奏ってブラジル人はどういう風に感じているんでしょうかね。02. Francis Lai「男と女(Un Homme Et Une Femme)」 VIDEO

山崎;

林; 僕も何回観たかわかりません。映画って「世界観」をフィルムの中に閉じ込めることなんだなあとこの映画で知りました。03. The Style Council「Blue café 」 VIDEO

山崎; 林; どの曲を選ぶのかすごく悩まれたのではないでしょうか。これを選ぶというのが山崎さんらしいですね。04. Sly & The Family Stone「Que Sera Sera」 VIDEO

山崎; 林; スライは山崎さんは『Fresh』を選ばれるの、すごくわかります。人の内側に向かっていく感じがたまんないアルバムですよね。05. David T Walker「What's going on」 VIDEO

山崎; 林; メロウですねえ。山崎さん、こういうので涙がボロボロな方なんですね。良いですねえ。06. Joe Henderson「Blue Bossa」 VIDEO

山崎; 林; あ、店名はそういう流れがあったんですね。失恋曲、誰にでもありますね。その曲を聴くとあの女の子のことを思い出す曲。07: Caetano Veloso「Cucurrucucu Paloma」 VIDEO

山崎; 林; 奥さまとそんな出会いが。さらに本人が覚えていないってまた素敵です(笑)。08: Glenn Gould「Bach The Goldberg Variations」 VIDEO

山崎; 林; 意外なグールドが登場ですね。一度グールドにはまると全部聴きたくなりますよね。09: Gretchen Parlato「Flor De Lis」 VIDEO

山崎; 林; 非ブラジルによるブラジル音楽にはまるあたり、山崎さんのチョイスのテイストがすごくわかってきました。確かに男性コーラスが寄り添う瞬間、鳥肌ですね。10: 探偵物語オープニング「Bad City」 VIDEO

山崎; 林; 工藤ちゃんの飲食シーン、後の日本人に大きく影響を与えましたよね。僕としてはティオペペをボトルで飲みながら食事をするというのがカッコいいなあ、いつか真似してみたいなあと思いました。山崎; 林; ありがとうございます。みなさんも是非、チッポグラフィアさんへ行ってみて下さいね。山崎さん、お忙しいところどうもありがとうございました。http://www.tipografia.sakura.ne.jp/about.html

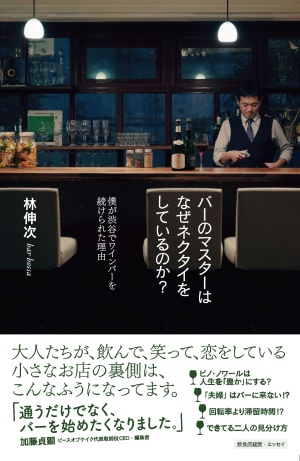

●山崎雄康さん twitter→ https://twitter.com/tipografia_ 【バーのマスターはなぜネクタイをしているのか? 僕が渋谷でワインバーを続けられた理由】

Amazon商品ページはこちら

bar bossa information

林 伸次 bar bossa お店の情報はこちら

![]()

RSS

RSS