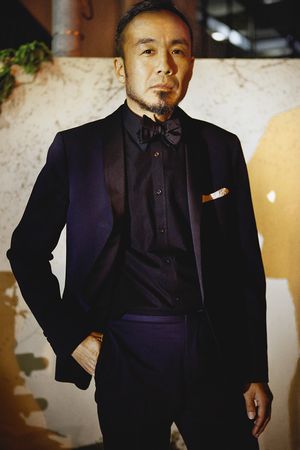

石若駿インタビュー

ジャズ・ドラマー石若駿。1992年生まれのこのドラマーは10代で日野皓正、石井彰、金澤英明、TOKUなどベテランに見出されて活動を共にしてきた紛うことなき逸材だ。ジャズ・ドラマーとして活動しつつも高校から日本のクラシックのメッカとも言える東京藝術大学で学び、近年はテイラー・マクファーリン等ビートシーンからの注目も集めるというまさにジャンルを軽々とまたぐ彼がいったい何を考え、彼には何が見えているのか。同世代ながら僕はかなり遠い存在のように思っていたのだけれど、インタビューが始まると「僕と同い年なんですよね?やったぁ!」と生い立ちから、初のリーダーアルバム、さらには石若が今"面白い"と思っている音楽までたっぷりと語ってくれた。

2015/11/30 @JJazz.Net

インタビュアー:花木洸 HANAKI hikaru(音楽ライター)

――まず石若くんがドラムを一番最初にはじめたきっかけは?

[石若駿]

「まず両親が結構音楽に絡んだ仕事をしていて。父親が高校で音楽を教えていてブラスバンドとかをやっていたんですよ。母親は小さい子たちにピアノを教えていて。だから家の中ではクラシックとかジャズとか70年代~80年代のポップスみたいな音楽がずっと流れていて。それである日父親に「ライブ観に行くぞ」って言われて観に行ったのが、森山威男さんと松風紘一さんのデュオだったんですね。それが4歳くらいの時です。ドラムセットとサックスだけ置いてあるステージで、1時間半とか2時間とかぶわーってずっとフリージャズをやっているのを一番前の席で観て。そのステージでの森山さんに圧倒されて一番最初にドラムに興味を持ちました。」

――へぇー。最初がフリージャズなんですね。

[石若駿]

「それでおもちゃのドラムセットを買ってもらって遊んで叩いているうちに、1997年にX JAPANが解散するんですね。そのX JAPANが解散したっていうニュースでYOSHIKIがドラムをぶっ壊したり叩いている映像にまた衝撃を受けて。そこで本格的にやりたくなってエレキドラムを買ってもらいました。

それからしばらく家で一人で叩いてたんですけど、小学校4年生の時に新聞で「札幌・ジュニア・ジャズスクール」っていう小学生の為のジャズのビッグバンドのメンバーを募集している記事を見つけたんですね。「これに入ったら人と一緒に出来るな。しかも音楽やってる同世代とかと一緒に出来るな。」と思って応募してオーディションを受けて。それまではX JAPANとかhide(X JAPANのギタリスト)の音楽とかばっかり聴いていたんですが、ジャズのビッグバンドに入ってからだんだんジャズを聴くようになっていったっていう。」

――じゃあジャズを知るのとドラムをはじめるのと、どっちが先かというと...

[石若駿]

「ドラムが先ですね。いわゆるドラム少年だったと思います。小学校の低学年の頃はずっとロックばっかり聴いてました。X JAPANのアルバムを全部聴いて全部叩けるようになったらhideのソロ・プロジェクトにまたどっぷりハマって、そこからX JAPANやhideが影響を受けたミュージシャンを掘り下げていって。KISSの来日コンサートの映像を借りてきて観たりとか、hideがライバルとか言ってたマリリン・マンソンの音楽も気になって聴いたり、マンソンからスリップノットを聴いたり...」

――へぇー!すごい意外です。石若くんはずっとジャズをやってるのかと思ってたから。

[石若駿]

「まぁそれは小学校の3年生までで、4年生でビッグバンド入ってからまた大きく変わりました。ビッグバンドは道内から本当に音楽がやりたい子達が集まっている所だから、ほんとにみんな音楽が好きで嫌々やってる子は一人もいない、みたいなところだったんです。結構演奏の機会もあって、「サッポロ・シティジャズ」の前身になった「サッポロ・ジャズ・フォレスト」っていうフェスに出たりとか。その頃は北海道に倶知安ジャズ・フェスティバルとか、室蘭ジャズ・クルーズとか、いわみざわキタオン・ジャズ・フェスティバルとかジャズ・フェスティバルがいっぱいあって。それのオープニング・アクトに必ず僕らが呼ばれて行って演奏して、プロのジャズ・ミュージシャンとも交流があってっていう夏を毎年過ごしていたんですね。

そんな中で小学校5年生の時にハービー・ハンコックのトリオが来て、そのトリオのオープニング・アクトを僕らがやって。その前日にハービー達がバンドクリニックをしてくれた時にハービーが目をつけてくれて、「なんでお前はそんなドラムソロが出来るんだい?」って話しかけてくれた体験とかから段々と「ジャズで頑張ろう」っていうパワーをもらいました。それが夏で、冬にも同じようなコンサートがあって。その冬は日野皓正さんのクインテットが来て、その時も同じようにバンドクリニックがあって日野さん達と出会って。そこの出会いが今にも続いているような感じですね。」

――じゃあやっぱりジャズドラマーになっていったのはビッグバンドに入ったのが一番大きいきっかけというか。

[石若駿]

「そうですね。やっぱりプロのミュージシャンとの交流が沢山あったっていうのは大きかったです。マーカス・ミラーも来てオープニング・アクトをやらせてもらったし、僕らのビッグバンドは熱帯ジャズ楽団とも交流があったりして。そういう色んなタイプのミュージシャンと交流があって。」

――ちなみにジャズを始めてからは、やっぱりジャズを聴いていた?

[石若駿]

「そうですね。小学校の高学年の頃はバディ・リッチ・ビッグバンドとかいわゆるビッグバンド・サウンドの音楽を沢山聴いていたんですけど、だんだんラテンにハマっていって。よく『モダン・ドラマー・フェスティバル』っていう色んなドラマーが集まったDVDを買っていたからそれでアントニオ・サンチェスとかオラシオ・エルナンデスを観たりして彼らの演奏にハマって。

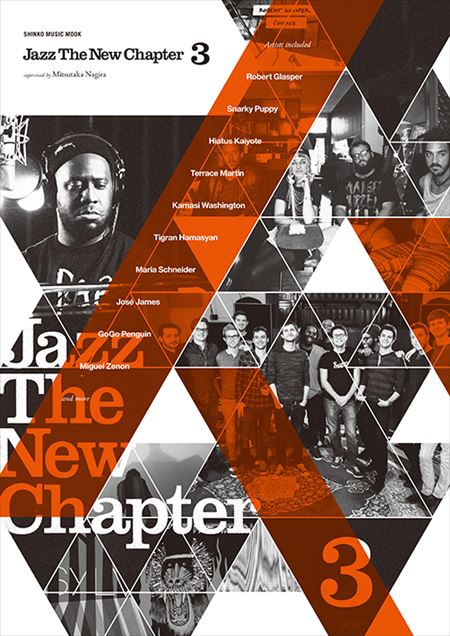

今現在ニューヨークというかアメリカでどういうジャズが流行っているのかっていうのに興味を持ち始めて見事にハマったのが中学校1,2年の頃ですね。ちょうどその頃東京JAZZでハービー・ハンコックのバンドでブライアン・ブレイドが来てたり、ダイアン・リーブスのバンドでグレッグ・ハッチンソンが来てたりっていう、いわゆる現代のアメリカのジャズ・ミュージシャンをテレビで観るわけです。それにまたハマっちゃって。タワーレコードに行ってブライアン・ブレイドの参加しているCDをひたすら買ったりっていう時期もありました(笑)だから中学時代にジョシュア・レッドマンのカルテットのCDも全部買ったし。僕、ちょうどロイ・ハーグローヴのRHファクターの1枚目が出た時に<なんだこれは!って買っていたんですよ。でも日本の同世代でリアルタイムでずっと聴いてる人ってなかなかいなくて、音楽の話があうミュージシャンって大抵年上なんですよね(笑)」

――それで、中学校を出て東京藝大の附属高校に入るわけですね。僕はそこが結構気になるんです。決して簡単に入れる学校では無いし、ここまでの流れがあってどうしてクラシックの勉強をしようと思ったんですか?

[石若駿]

「やっぱり家庭が音楽一家だったことが原点にあって。クラシックも身の回りに溢れていたし、母親がピアノの先生で僕も4歳くらいから母親にピアノを習っていたからクラシックにもずっと繋がっていて。

小学校6年生の時に日野さんに「お前は中学校卒業したら俺のバンド入れよ」って言われて、その時はポカーンと「は、はい」みたいな感じだったんですけど、自分で色々考えて「高校には行った方が良いよな」って(笑)でもこれからも日野さん達とずっと一緒にやりたいからその為にどうしようって考えたのが東京に行くことだったんですね。わざわざ東京に行くんだったら普通の勉強じゃなくて音楽をちゃんと勉強したいな、と思っていたら藝高を見つけて、「あ、ここに入ったらオーケストラも授業にあるし、藝大の先生が来て専門実技のレッスンも毎週受けられるし最高じゃん!」と思って。そのために中学校の3年間はクラシックのレッスンを受けたり、時にはジャズとかドラムを封印してクラシックの奏法とかソルフェージュの勉強をしたりしてすごい頑張りました。とにかく東京に出たいっていうのと、音楽の根本的な理論とかクラシックを学んでる同世代達と一緒に勉強したいなって思って。それで東京に行けたら好きなミュージシャンとも一緒にジャズが出来るじゃないかっていう。今思えばすごいポジティブな考えですね(笑)」

――だって定員が40人とかですよね?

[石若駿]

「そうです。しかも楽器ごとの定員ではないから、僕が5年ぶりの打楽器での入学者でした。」

――やっぱり東京に出てきたら全然違いました?

[石若駿]

「そうですね。まず一人暮らしがはじまってそれがもう最高で(笑)学校の授業終わったら高田馬場のイントロに行ってジャムセッションをしたりとか。あと当時はTOKUさんにお世話になっていて。TOKUさんは日野さんとはじめて出会った時にゲストで一緒に出ていて、上京してからもお世話になっていました。「今日ブルーノートに出てたロバート・グラスパーのカルテットがセッションに来るからお前も来いよ」って言われて夜中にセッションに行ったりとかして。そのTOKUさんに連れられて行った秘密のセッションみたいなのはすごい僕にとって良かったですね。(グラスパーのバンドの)ケーシー・ベンジャミンとかとも一緒に出来たし。」

――へぇー!それはいわゆるジャズのセッションに普通に入ってるんですか?

[石若駿]

「そう。普通にサックス持ってきてスタンダードの"Body & Soul"を一緒にやったりして。ロイ・ハーグローヴとも一緒に出来たし、ジャリール・ショウとかも一緒にやったし。面白かったですよ。」

――その一方、学校ではどんな事を勉強していたんですか?

[石若駿]

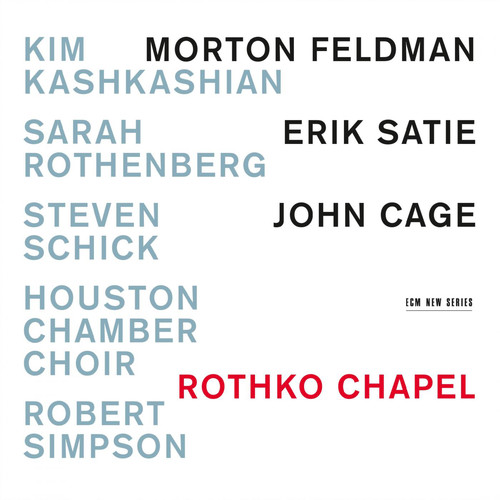

「学校ではオーケストラを勉強したり、マリンバを4マレットで現代曲を練習したりとか。まぁ卒業したいし藝大行きたいから学校も頑張ってました。高校は同級生みんなとにかく音楽を頑張っていて、授業が終わったらみんな練習に没頭するみたいな。ヘタしたらもう色んな仕事をしてる人もいたし、ヨーロッパのコンクールを目指してる人もいたし。今はもうみんなそれぞれが第一線のプレイヤーになっていて、たまに会って「最近どうよ?」って話をすると「N響でさ~」とかそういうビッグな話が飛び交ってます(笑)

そのかたわらで面白いやつらも沢山いて、文化祭になったら東京事変とか椎名林檎のコピーバンドやろうぜ、みたいな。そういうのもやりましたね。「青二祭」とか「閃光ライオット」みたいなバンドコンテストにも出たりとか。あと高校生ってみんなよくカラオケ行くじゃないですか?僕らのクラスもカラオケにめちゃくちゃ行ってたんですよ。だからポップスとかロックとかで良い曲ないかな?って探してたんです。自分で歌いたいから。その中で、くるりとかに出会ったりするわけですよ。」

――ちなみにその頃に今回のアルバムに参加メンバーにはもう出会ったりしてるんですか?

[石若駿]

「そうですね、金澤さんは小学校の時からなので。あとのメンバーもみんな僕が高校生の時からの付き合いです。吉本(章絋)さんのバンドで初めて演奏したのも高校2年生の春とかで、その頃にアーロン(・チューライ)も一緒に出会って。(中島)朱葉もその頃はまだ和歌山にいたから、僕が金澤さんと石井さんのトリオで夏休みとか冬休みを使ってツアーに行っていて、その時によく飛び入りしたり終わった後のセッションにいたりって感じでしたね。その時は朱葉もいたし、アルトサックスの早川惟雅くんとか、ドラムの中道みさきちゃんとかもいたし。井上銘くんとは鈴木勲さんのトリオとかOMA SOUNDでよく横浜で演奏してたし。(高橋)佑成はその頃まだ中学校1年生で。日野さんがやってる世田谷ドリームジャズバンドに僕がよく遊びに行っていて、彼は石井彰さんの弟子なんですけど<生徒に中学校1年生の男の子がいて、なかなかやるんだよ。>とか言われて紹介されたのが最初です。彼もすごい面白いピアニストになったからちょくちょく一緒にやっていて。」

――井上銘くんとか中島朱葉ちゃんはその後アメリカ、バークリー音楽院に行っちゃうんですよね。石若くんはアメリカに行こうとは考えなかったんですか?

[石若駿]

「僕は高校2年生の夏にバークリーのサマーセミナーに5週間行ってるんです。その時に寺久保エレナとか馬場智章とか曽根麻央とかみんな一緒で。バークリーに行こうっていう考えも少しはあったんですけど、藝高入ったし藝大行きたいなって。3年間でクラシックの勉強を終わりにするよりはもっと色んなことやりたいと思っていたからあんまり考えなかったですね。まぁ大学卒業しても本当にアメリカに行きたかったら色々考えるだろうな、と思ってたんですけど。」

――卒業した今はどうですか?

[石若駿]

「今はやっと<ジャズドラマー>になったわけですから、卒業を待っていてくれた人達のところに行って自分も頑張ろうと思ってます。でも、ここ最近はニューヨークから来ているミュージシャンとの交流がすごくあるから、もしかしたらこれから行くことになるんじゃないかな?とは思っています。例えば黒田卓也さんと交流があったりとか、大林武司くんも僕が中学生で彼が19歳の頃から一緒にやっているから。

大学を卒業した今は、大学の夏休みが続いてるみたいな感覚ですね(笑)「もう学生じゃないんだ」っていう「一社会人として、一アーティストとして」っていう自覚は徐々に芽生えて来てますけど。大学卒業したてって言ってもキャリア的に見たら結構年数重ねて来たから、下手なことは出来ないなっていうプレッシャーもあったりしますけど、より音楽に熱中出来ている感じです。例えば今回のアルバムのために考える時間とか、研究する時間とかが増えて。」

――じゃあそろそろアルバムの話を。まずメンバーの事を聞いていきたいんですけど、今回のアルバムのメンバーは結構いつも一緒にやってるメンバーですよね?

[石若駿]

「その通りです。僕のバンドで誘う人っていうだけじゃなく、それぞれが色んな所で繋がっている人達っていう感じです。僕がメンバーを選ぶ時に考えることは、それぞれが持っている音楽性はもちろんだけど人間として好きな人達っていうのもあって。例えば演奏するだけじゃなくて何でも無い日にご飯を食べに行ったり、何でも無い日に飲みに行ったりっていう。仲間ですから。そういうのも僕は結構大事にしていて。演奏終わってすぐ<お疲れ様でした>っていうのは僕はあんまり好きじゃなくて。だからこのメンバーは結構強い絆で結ばれてる人達だと思ってます。」

――じゃあ今回のアルバムはこのバンドのイメージがあって、それから曲を書いたんですか?

[石若駿]

「僕のバンドって決まった編成っていうよりはコロコロ替わることが多くて。サックスが一本のカルテットの時もあれば、サックスとギターが入ったカルテットだったりとか。

だからまず曲を書いて、「この人のサウンドでこの曲やったら面白いんじゃないかな?」っていう風にして今回は振り分けたんです。あと「このメンバーだから」ってイメージして書いた曲もあって、それが「The Way To Nikolaschka」っていう曲でアルバムの一曲目です。「ニコラシカ」はお酒の名前なんですけど、このメンバーでよくお酒を飲みに行くお店の名前でもあって。そういうのも良い思い出だなって思ってつけたタイトルです。」

――なるほどね。僕はこのアルバムの曲はサックスがメロディをとるっていうのをイメージして書かれた曲が多い気がしたんですけど。

[石若駿]

「それはイメージしましたね。僕も色々考えたんですけど。朱葉とか吉本さんが持っているトラディショナルでバップなサウンドで僕の曲をやってくれたらいいなって。」

――今回はこの選曲とか曲順は全部自分で決めたんですか?

[石若駿]

「曲順は自分で結構悩んでわかんなくなっちゃったところで「こうじゃない?」って提案してもらったのがしっくり来たっていう。その中でも多少の前後はありましたけど。やっぱり客観的にみてもらったおかげで、聴いた人が気持ちいい並びになったと思います。」

――間に短い即興の曲が入っているのがいいですよね。

[石若駿]

「僕はもともとこの3人で即興をやりたくて。金澤さんと須川さんが一緒にいるのってレアじゃないですか。すごい高級な感じがするから。僕とベーシスト2人で面白い曲を作ろうかとも思ったんですけど、それよりも絶対この場で一発で即興をやるほうがいいなと思って。全部で3回録ったのをそのまま入れてるって感じです。これは全部一発録りで編集はして無いんですよ。」

――今回のアルバムタイトル『Cleanup』はどういう風に決まったんですか?

[石若駿]

「アルバムのジャケットを作ろうってなった時に、僕が参加しているJAZZ SUMMIT TOKYOのメンバーでもあるSrv.Vinciってバンドの常田大希くんがアートディレクションをしてくれて。録音をしたスタジオで撮ろうってスタジオに行ってケーブルを巻いて写真を撮ってその写真をまた加工して...って出来たのがあのジャケットなんです。あのジャケットと曲名を並べて見た時に「Cleanup」っていうのがイメージに合うなと思って。この言葉には「4番打者」って意味もあるしこれは良いなと。それにこの曲が一番4ビートを叩いているし、ジャズのアルバムって事で象徴的にも。」

――あのジャケット、James Blakeみたいでカッコいいですよね。

[石若駿]

「そうそう!僕、結構テクノとかエレクトロとかインディー・ロックみたいなアルバムジャケットがすごい好きで。そういう風にしたいなと思って常田くんにアートディレクションを頼んだんです。ちょっと攻めてみようかなと思って。レコードショップとかに行ってLPのジャケットを観ているとカッコいいじゃないですか。で、バンドTシャツだとジャケットがプリントされてるだけでカッコ良いやつってあるじゃないですか。だから今回はを目指して作りましたね。」

――曲名がなんだかユニークなんですけど、それについて教えて下さい。例えば「A View From Dan Dan」とか。

[石若駿]

「実はこの曲はこのタイトルになる前に<日暮里>ってタイトルがついていて。僕は日暮里のそばに住んでるんですけど、そこから谷中とか根津とか...いわゆる谷根千のちょっと下町な感じの景色とか雰囲気とかが好きで。「日暮里」ってタイトルにしようかと思ったんですけど、もっと具体的にしようと思って。日暮里から谷中銀座に行く手前に<夕焼けだんだん>っていう階段があるんです。そこから見える夕焼けが本当にきれいで。」

――へぇー。じゃあ「Professor F」は実在するんですか?(笑)

[石若駿]

「実在しますね(笑)藝大の人がみたらみんな分かっちゃう。僕が尊敬している先生で、ジャズドラマーとしてCDを出したけど、<藝大で学んだことを忘れるな>っていう自戒の意味も含めたタイトルですね。だからこの曲は藝大でも4年間副科で専攻したピアノを弾いています。」

――こうやって見ていくと曲のタイトルはみんな身近なところから来てるんですね。

[石若駿]

「そうなんです。僕が今までの人生で見てきたものとか。「Darkness Burger」も某ハンバーガーショップで曲を書いていて、それがロックなサウンドのために書いたっていうそれだけなんですけど(笑)「Into The Sea Urchin」もツアー中の出来事からついたタイトルだったりとか。」

――石若くんは曲は基本的に何から作りますか?

[石若駿]

「僕はコードというかハーモニーから作ることが多いですね。でも基本的にピアノで作るので、メロディとハーモニーを一緒に組み立てていってっていう感じです。

でも今回レコーディングして気づいたのが、ドラムのイメージが全く無いなって事で。このアルバムの曲は昔作った曲も多いし、あんまりバンドで演奏されなくて自分の構想だけのものが多かったので。例えばアルバムのコンセプトが「ビート物のアルバムを作る」とかだったら「ドラムがこういうビートでそれに合うハーモニーを」って考えたり、人のバンドで演奏する時は「この人はこういうサウンドだから、こういうのが合うな」とかイメージが湧くんですよ。だけど自分のこういうサウンドに対してどうしようっていう。そうやって悩んだ結果こういう風な演奏になったから、自分の曲に対して新しい感覚がつかめたのは今回の収穫ですね。」

――「Big Sac」も「A View From Dan Dan」も、曲の途中で色んなリズムが入ってきたりフィールが変わったりっていうのがあるからそこはバッチリ決まってるのかと思ってました。

[石若駿]

「曲に対して大まかなフィールは決まってたりするんですけど、具体的な部分は決まってなかったりというか。例えば4ビートとは決まっていても、どういう感じのスウィングで行くのかは決まってなかったり。「Big Sac」とかも何のビートかわかんないし(笑)まぁやっぱり自分が後回しになるからだろうな。バンドメンバーに「ここはこうやって」、「ここのハーモニーはこうやって積んで」、「ベースはこっちの音域でやって」ってディレクションをしていって一番最後に最後に「自分はどうするの?」ってなってるから。だから難しかったのかも知れない。」

――その割にアーロン・チューライとか井上銘くんとかコード楽器陣がすごい自由に演奏している感じなのはライブ感があって良いなと思いました。

[石若駿]

「そうなんです。指定するところは指定してあとは自由にやってって感じで。でもやっぱり銘くんやアーロンは摩訶不思議で予想不可能だから。銘くんなんかいきなりリングモジュレーターで<ボコボコボコッ>とか、ずっとハウリングしてたりとか。そういうのも楽しみましたね。僕がメンバーを選ぶ時に考えるのは、知らない景色を見せてくれる人が好きで。例えばスタンダードでも<こんなコードやったらこんな響きになるのか!>ってなるような人が好きで。ベースの金澤さんとか須川さんもそういう人だし。それで全然違う景色になって面白かったり。」

――石若くんはこれまでにも色んなバンドで沢山レコーディングをしてますけど、やっぱりライブとレコーディングでは全然違いますか?

[石若駿]

「今回はレコーディングも2日で終わってコンパクトでしたし、ほぼ一発だったので「面白―い」ってみんなで面白がってる間に終わったって感じですね。気分的にはやっぱり構えますけど。「間違っちゃいけない」とか「何か起こしてやろう」とかそういう邪念みたい出てきたりしますけど(笑)でもそういうのって一番ダメなんですよね。やっぱり自然体でハプニングした時に一番良いテイクが録れるんです。」

――今回はまさにそんなハプニングが詰まったサウンドですよね。めちゃくちゃストレートで。

[石若駿]

「そうなんですよね!かなりライブ感のある仕上がりになってると思います。でも自分では完成するまでどんなサウンドになるのか全く想像出来てなくて。で、いざ完成して並べて聴いてみたら<おぉ、ジャズじゃん(笑)みたいな。僕としてはこのアルバムは自分の曲の作品集的な、自分の書いてきた曲を録音して収めてっていうイメージでもあったんだけど、一貫してジャズのサウンドになったんです。ジャズのアルバムを作ろうって意識したわけではなくて、「何も気にしなくていいよ」って好きにやらせてくれたんですけど、いざ曲が出てきたら自然とそういう感じになりました。」

――石若くんは録音作品を作るっていう事に対してモチベーションはありますか?

[石若駿]

「ありますね。僕はレコーディング自体もすごい好きで、曲を書くこともすごい好きだから。あと自分の音楽を世の中に確立したいっていうのはやっぱり夢なので。ドラマーなんだけど、自分の音楽っていうのを1アーティストとして確立させたいっていうのがあるから、これからも色んなことをやって作品として世に出せたらいいなと思ってます。そうしないとあんまり意味が無い気がしていて。やっぱり憧れがあって。例えば森山さんも日野さんもマイルスも、作品を追っていくと<こういう音楽を聴いてきたんだな>とか<この時はこういう音楽を目指してたんだな>とか、その人の歴史がわかるじゃないですか。そういう一生を通して作品があることで、その人の音楽が見えるっていうのを自分もやりたいなと思って。」

――自分名義でフルサイズのアルバムっていうのは今回が初めてだけど、石若くんは参加作品の数がすごいですよね。

[石若駿]

「もう30枚くらいになってますね。実はこのアルバムが発売日にも僕の参加してるアルバムが合わせて3枚くらい出ると思うんですよね(笑)ジャズDJの大塚広子さんがプロデュースしている「RM JAZZ REGACY」っていうユニットと、「PANDA WIND ORCHESTRA」っていう藝大の吹奏楽のバンドのアルバムで。(インタビューの)2日後には北園みなみさんのアルバムが出ますし。」

――石若くんはそういう風にジャズでも、ジャズじゃない音楽でも演奏してたりするわけだけど、やっぱり自分のなかでプレイは別物になるんですか?

[石若駿]

「最終的に音をだすのは僕なので、そんなに別物感は無いですね。クラシックでもジャズでもポップスでも僕のサウンドっていうのがあるので。」

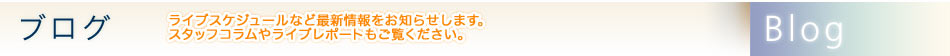

――石若くんが最近<面白いな>って思うのはどんな音楽なんですか?

[石若駿]

「最近はジャズはもちろん聴くんですけど、「世界を揺るがす音楽」みたいなものに敏感にアンテナを張って聴くようにしています。いわゆるレコードショップで推されているものとかを全然知らないアーティストでもとりあえず聴いてみてカッコ良かったら買う、みたいな。最近買ったのは天才バンドの『アリスとテレス』ですね。YouTubeでトラベルスイング楽団とやってるのを観てから奇妙礼太郎が結構好きで。あと最近好きなのはポートランドのアンノウン・モータル・オーケストラとかオーストラリアのテーム・インパラとか好きだし、スウェーデンのオキシゲンとか、あとタイ・セガールとかも好きだし。ちょっとサイケな歌もの、みたいなのはすごい好きですね。サウンド的には昔のサウンドを今のフィルターを通してやってる人が好きです。アラバマ・シェイクスとかはまさにそういう感じですぐ買いましたね。あと星野源もすごい好きで武道館公演も見に行きました。僕はよくラジオを聴いていて、大体それで出会ってますね。」

――日本のバンドとかだとミュージシャン同士で交流があったりするんですか?

[石若駿]

「最近あったのは、サカナクションのドラムの江島啓一さんですね。僕がテイラー・マクファーリンと一緒にやった時に観に来てくれていて出会ったんですけど、それからJAZZ SUMMIT TOKYOにもクラウドファンディングに参加してくれてライブも観に来てくれて。こないだはスガダイローさんのバンドで世武裕子さんとケイタイモさんと一緒に出来たりっていうのがありました。今年はポップスにも結構参加することが出来て、原田知世さんのバンドでもやらせてもらったし、MONDAY満ちるさんとも出来たし。そうやって色んな人と交流したいんですけど、やっぱりなかなか機会が無いですね。」

――ドラマーだと最近はヒップホップのトラック用のレコーディングとかもありますよね。フライング・ロータスとかケンドリック・ラマーのアルバムにジャズ・マンが入っていたりとか。

[石若駿]

「最近はそういうビート系のもので呼ばれる事も多いですね。「Stones Throw」ってヒップホップのレーベルがあるじゃないですか?こないだそこのダドリー・パーキンスってラッパーが日本にちょうど来ていて、「トラック作りたいから」って呼ばれて。宮川純くんとDJ YUZEさんと一緒に行ってレコーディングしました。そこではいわゆるJディラ的なヒップホップのビートを叩いて。リリースされるのかはわからないですけど、レーベルの人もたくさん来てたから形にはなるんだろうなって。あと去年は黒田卓也さんに「ホセ・ジェイムスのロンドンチームのキーボードが来てるから一緒にレコーディングしよう」って誘われて3人でレコーディングしたりとか。」

――石若くんも今後まだまだ色んな方面からオファーありそうですよね。

[石若駿]

「あったらすごく嬉しいです。偉そうな感じかもしれないけど、本当に僕がやってる音楽が好きでオファーされたら最高だなって思います。」

――石若くんが今注目している自分より若手のミュージシャンって誰かいますか?

[石若駿]

「僕より若い人ですか?アルバムに入ってる侑成はもちろんですけど、高橋陸ってベーシストがいて、彼は共演するたびに良くなってるなって思います。初めて会った時彼が高校1年生で、今19歳とか。彼はバークリー行くかもしれないんですけど着実に良くなっているので楽しみです。あと最近直接観れてないんですが、ちびっこドラマーで有名だった鬼束大我くんが今高校生になっていて、すごいって噂を色んな所から聞きますね。」

――最後に石若くんが最近やってるプロジェクトを教えて下さい。

[石若駿]

「実は去年からスタジオに篭って一人でピアノを弾いてドラムも叩いてゲストのボーカルを入れて僕の曲に歌詞を書いてもらって歌ってもらうっていう作品をこっそり作ってます。こないだは<けもの>の青羊さんに歌ってもらったし、サラ・レクターさんにも歌ってもらったし。角銅真実さんに歌ってもらったりとか。ゆくゆくは配信にするか自分でプレスして手売りで売ってみようかとも思うし、どこかがリリースしてくれたらなとも思うし。今のところ5曲たまっていて。

あとは「Ki-Do-Ai-Raku」っていうパーカッション・カルテットを藝大の同期4人で組んでいて、3月にそれのファースト・リサイタルがあるのでそれの為に動いていたりとか。これは今年の2月にその4人でルクセンブルクにコンペティションを受けに行って、セミファイナルまで行けたから<これで終わるのはもったいないから日本でもリサイタルをしよう>って。」

――へぇー。じゃあこれからやることもジャズに限らずって感じで。

[石若駿]

「そうですね。とにかく自分がやりたい事とか興味がある事は全部やりたいって感じですね。このバンドでも1月にリリースライブをするので是非見に来てほしいです。」

| Recommend Disc |

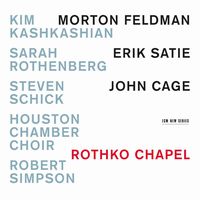

Title : 『CLEANUP』

Artist : SHUN ISHIWAKA 石若駿

LABEL : SOMETHIN'COOL

NO : SCOL1011

RELEASE : 2015.12.16

【MEMBER】

石若駿 Shun Ishiwaka (ds)

吉本章紘 Akihiro Yoshimoto (ts, ss)

中島朱葉 Akiha Nakashima (as)

井上銘 May Inoue (g)

アーロン・チューライ Aaron Choulai (p)

高橋佑成 Yusei Takahashi (p)

須川崇志 Takashi Sugawa (b)

金澤英明 Hideaki Kanazawa (b)

【SONG LIST】

1. The Way To Nikolaschka

2. Dejavu #1

3. Darkness Burger

4. A View From Dan Dan

5. Cleanup

6. Professor F

7. Ano Ba

8. Dejavu #2

9. Into The Sea Urchin

10. Big Sac

11. Siren

12. Wake Mo Wakarazu Aruku Toki

13. Tanabata #1

|

【石若駿】

【石若駿】(ドラム)

1992年生まれ、札幌出身。10歳のときに来日中のハービー・ハンコックに見出され、その後15歳にして日野皓正(tp)バンドに抜擢。東京藝術大学付属高校を経て同大学打楽器科へ進学。在学中よりファーストコール・ドラマーとして数々のバンドのレコーディング、ライブに参加。またアニメ「坂道のアポロン」では主人公・千太郎のドラムモーションと演奏を担当。2015年東京ジャズにおいては、沖野修也率いるKyoto Jazz Sextetにて出演し、リチャード・スペイヴン(ds)と披露したツイン・ドラム・ソロがテレビでもOAされ話題となっている。ジャズ演奏の傍ら今年藝大打楽器科を首席で卒業。ジャズ界、クラシック打楽器界、そしてポップス界、誰しもがその後の動向に注目する中、初のフル・リーダー作発表となる。

石若駿 Official Site

RSS

RSS