vol.60 - お客様:榎本善一郎さん(Yama-bra東京支部)

今回はYama-bra東京支部の榎本善一郎さんをゲストにお迎えしました。林; こんばんは。早速ですが、お飲物はどうされますか?榎本; 林; おっと素敵なご注文ですね。ではセピランドマンの美味しいピノ・ノワールがありますので、こちらにしますね。ではお生まれと小さい頃の音楽環境の話なんかをお願いできますか?榎本; 林; 男の子ってみんな挫折してしまいますよね。どんな音楽を聴いてましたか? 初めて買ったレコードも教えてください。榎本; 林; (爆笑)榎本; 林; ああ、「マカロニほんれん荘」お好きなんですね。なるほど、なんか納得です。中学はどうでしたか?榎本; 林; (笑)榎本; 林; ミスDJ派というのもらしいですね。榎本; 林; エアチェックでしたよね。高校時代はどうでしたでしょうか?榎本; 林; え、ジョン・ルーリーのイベント! さらにピーターバラカン司会!榎本; 林; なるほど。池袋が入り口で次は新宿という感じなんですね。榎本; 林; おお! 伝説のCSVも行かれたんですか。羨ましいです。榎本; 林; 新星堂がやってましたよね。僕も買いました。榎本; 林; 僕も当時XTCには夢中になりました。榎本;

小西さんは当時「テッチー」という月刊誌でThe Best of Greatest Hitsという連載を持っていました。そこでピチカートは小西さんと高浪さんだけになり、新ボーカルを迎えてレコーディング中であることが語られていた筈です。別でそれがオリジナルラブというインディーバンドの田島貴男という人であることを知りますが「ベリッシマ」というこのアルバムのテーマはソウル。特にフィリーソウルやマービン・ゲイ、ボビー・ウーマックなど影響されたレコードを紹介した号は衝撃的でした。1988年9月21日、僕は青山にあったパイド・パイパー・ハウスに「ベリッシマ」を買いに行きます。当時長門さんがピチカートのマネージメントしていることを知っていたので、パイドで絶対買おうと決めていました。あと、何かオマケがつくかもしれない、という期待も大きかった。残暑の日差しの残る昼過ぎに店についてドアを開けると、ムード歌謡のような音楽が流れていて、あれっと思ったのですが、すぐにこれがピチカートの新作なんだと気付きました。3曲目の「聖三角形」という曲です。ドキドキしながらCDをレジに持っていく時にはスライ・マナーの「ワールド・スタンダード」が流れている。この時の高揚感は多分一生忘れないと思います。会計を済ませると、「これ、どうぞ」と宣伝用ポスターを渡されました。「ベリッシマ」のフロント・カバーは多分自分の持っているレコードの中でも1、2を争う程好みなのですが、このポスターはフレームに入れて今だに部屋に飾っています(笑)。林; おおお、当時の一番正しい音楽少年ですね。さて、大学に入って何か状況は変わりましたか?榎本; 林; イカ天のあのバンドブームな感じへのアンチでポップスという雰囲気があったんですね。さすが慶応ですね。榎本; 林; 良い話ですね。榎本; 林; (笑)榎本; 林; え、プロモ盤売ってたんですか... さて、榎本さんと言えば、今でもほぼ音楽漬けの日々で有名ですが、大学卒業後は音楽の道に進もうとは思わなかったのでしょうか?榎本; 林; ああ、なんとなくわかります。僕も当時そういう気持ちでした。榎本; 林; (笑)さて、これはみんなに聞いているのですが、これからの音楽はどうなると思いますか?榎本; 林; なるほど。この質問への答え、人によってそれぞれなのですが、現場に足を運び続けている榎本さんらしい前向きなお話ですね。さて、榎本さん、これからはどうされるご予定ですか? カフェをやりたいなんて話も以前、カウンターでされていましたが。榎本; 林; おお、榎本さんの今後が楽しみです。では、そろそろみんなが待っている選曲に移りますが、テーマは何でしょうか?榎本; 林; 楽しみですね。では聴いてみましょうか。01. 宇宙戦艦ヤマト「無限に広がる大宇宙」 VIDEO

榎本; 林; 最初にアニメ、もちろんです。ちなみに僕は銀河鉄道999でした。02. 高橋幸宏「今日、恋が」 VIDEO

榎本; 林; おお、今聴くとまたすごく良いですねえ。03. Pizzicato Five「聖三角形」 VIDEO

榎本; 林; ピチカートはどの曲でくるのかと思ってたらこれですか。榎本さん、僕が想像してたより「男っぽい」ですね。04. Peirre Barouh「Samba Saravah」 VIDEO

榎本; 林; ほんと、名シーンですよね。そうですか、50周年なんですね。05. Antonio Carlos Jobim「Chovendo na Roseira」 VIDEO

榎本; 林; ジョビンはこの曲ですか。いやあ、榎本さん、ほんと嬉しいです。この曲ですよね。06. 坂本龍一「The Last Emperor (Theme)」 VIDEO

榎本; 林; おお、僕もその個所で今鳥肌がきました。07: 中島ノブユキ「八重、新たなる決意~覚馬の正義」 VIDEO

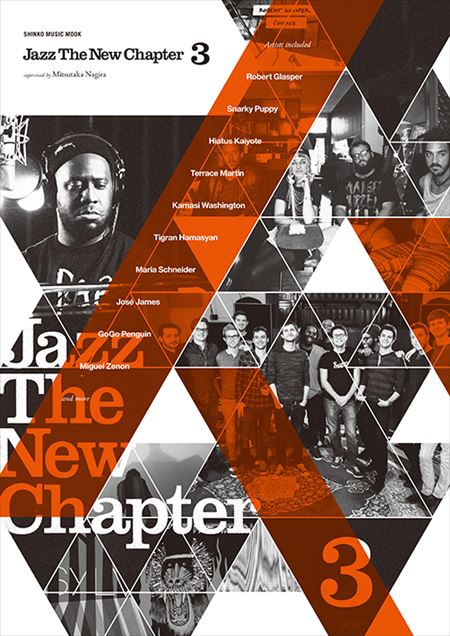

榎本; 林; 中島さん、今、世界へとはばたいていますね。08: Maria Schneider Jazz Orchestra「Choro Dancado」 VIDEO

榎本; 林; なるほど。榎本さん、マリア・シュナイダーお好きなんですね。なるほど、すごく納得です。ショーロですね。良いですねえ。09: ものんくる「南へ」 VIDEO

榎本; 林; 榎本さん、大プッシュのものんくる。榎本さんのツイッターを見ていると本当に惚れ込んでいるんだなって。榎本さんの常に現場主義な感じもらしいですね。10: Tatiana Parra & Andres Beeuwsaert「Milonga Gris」 VIDEO

榎本; 林; 衝撃的な楽曲ですよね。何度聞いてもハッとさせられます。榎本善一郎twitter

みなさん、夏が本格的になってきましたね。この夏も素敵な音楽に出会えると良いですね。それではまたこちらのお店でお待ちしております。

bar bossa 林伸次

【林 伸次 近著】

■タイトル:『ワイングラスのむこう側』

bar bossa information

林 伸次 bar bossa お店の情報はこちら

![]()

RSS

RSS