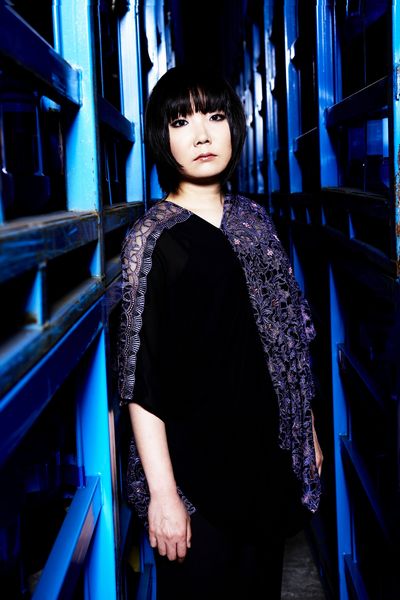

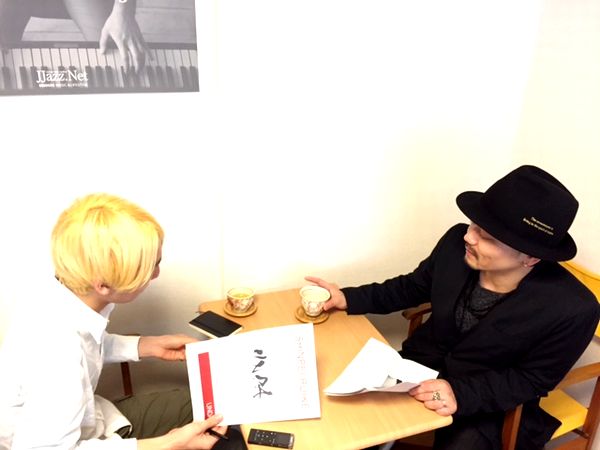

類家心平インタビュー

類家心平というトランペッターは僕の中では不思議な存在だった。日本のジャズの中心にいるようで、その演奏の場はポップスやバンドなど様々な音楽を渡り歩いている。しかし「ロックなサウンド」という謳い文句の新作を引っさげた彼にインタビューしてみると、その立ち位置が明らかなジャズ・ミュージシャンであることを痛感した。今回は新譜についてはもちろんバンドメンバーについて、スタジオワークについて、そして新譜でも取り上げたマイルス・デイビスまで盛りだくさんに語ってくれた。

2016/2/22 @JJazz.Net

インタビュアー:花木洸 HANAKI hikaru(音楽ライター)

――まずバンドのメンバーを類家さんから紹介していただけますか。

[類家心平]

「僕のバンドは元々4人でやっていたんですよ。ドラムとベースは今と一緒なんですけどピアノがハクエイ・キムさんとやっていてギターはいないっていうカルテットでずっとやっていて。ドラムと鉄井(孝司)さんとハクエイ・キムは最初池袋のマイルス・カフェ(現SOMETHIN' Jazz Club)がジャム・セッションをやっていて、そこに行ったんです。その時はハクエイ・キムと鉄井孝司と今はJazztronikでドラムを叩いている天倉正敬っていう人がホストバンドに入っていて。その2人が良かったのでその2人とバンドをやろうと思って。

ドラムはもうその前から決めていたんですよ。吉岡大輔っていう人は、彼のバンドはファンクをやるバンドだったんですけど、彼は若い時から僕なんかよりキャリアの長いドラマーで。彼はスウィングのビートがカッコ良くて、尚且つファンクみたいなグルーヴのビートも出せるって人で。もうドラマーはこの人にしようって決めていました。それで4人集めてバンドが始まりました。その後サックスを入れたりしてた時期もあったんだけど、最終的には4人でやりましょうって事になり、1枚目の『Distorted Grace』と2枚目『Sector b』はカルテットで作りました。

そしたら今度はハクエイ・キムがユニバーサルに入ってすごい売れちゃったのでスケジュールがあわなくて。どうしようかなと思って、ハクエイくんは自分のやりたい事を思うようにやった方がいいと思ったので、ピアノを替えようかなと。それでちょうど地元のジャズ・フェスティバルに出るタイミングで中嶋錠二に替わって。錠二は青森の八戸市出身で地元が一緒なんですけど、そこにいる時から知っているわけではなくて。三輪裕也君がやっていたInformel 8(アンフォルメル ユイット)ってバンドがあったんですよ。dCprGってバンドでサックスを吹いている高井(汐人)君とか、僕が入った時はドラムの田中教順君がいたりして結構メンバーは替わってるんですね。今は休止状態なんですけどそのバンドは作曲家がいるバンドなんですよ。三輪くんっていう演奏はしないんだけど曲を提供するっていう人がリーダーで。そのバンドに錠二がいてそこで出会って。すごくいいなぁと思ってデュオとかはよくやっていて、じゃあバンドでも弾いてもらおうと思って入ってもらったっていう感じです。

その当時ちょっとエレクトリックな事をやりたいなと思っていたんで、アコースティックなものとエレクトリックなものを繋いでくれる要素がもうちょっと必要だなと思っていたんです。なのでそこを上手く繋いでくれるギターを入れようと思って。ギターを入れるなら田中"tak"拓也にしようと思っていたので声を掛けました。田中拓也はボストンのバークリーに行った後ロサンゼルスに渡ってロスでずっと仕事をしていたんですが、彼が向こうに住んでいる頃日本に帰ってくるとJP3っていうバンドをやっていたんです。それは田中拓也と中村亮っていうドラムに、今は"Big Yuki"として活動してる鍵盤の平野雅之の3人でやっていたバンドで、そのバンドと対バンしたんです。もう10年以上前ですね。その時にすごく良いなと思って、そこからちょこちょこ観たり聴いたり一緒に演奏したりしていました。彼は結構ポップスとかもやってたりもするんですよ。替わりになる人がいないサウンドというか、ちょっと変わってますよね。」

――このバンドでは、曲は最初に何かビジョンがあってそこに近づけていく感じなんですか?それともセッション的に?

[類家心平]

「それはどっちとも言えないというか、どっちもありますね。特に最近はよりバンドっぽい感じになって来たから。結構ジャズのバンドってセッションっぽい感じのバンドが多いじゃないですか。あんまりそうもなりたくないんですよね。コンポーズ自体は僕がほとんどやっているので、DTMでデモとか作っていって「こういう感じで」みたいなやりかたもするし。それを持って行ってリハーサルをして、みんなから色々アイディアが出てきてデモとは違う方向に行くっていうこともあるし。

サウンド自体は自分の頭の中に最初にあるものがあるんだけど、それをこのメンバーでやるとこのメンバーのサウンドになるっていう。だからどっちが先っていう意識は無いですね。ただ音楽的に一緒にやっていくっていう上で好きなメンバーを集めたっていう所はあります。やっぱり僕はジャズのインプロビゼーションが根底にある人、そしてその中で出てくる音楽っていうものに魅力を感じるので。だからこのバンドの曲はリズムがちょっとロックなビートだったり、コード感っていうものがビ・バップに比べたら細かく割り振りされているわけではないんだけど、やっぱりロックの人がやるインプロビゼーションとはまた違うサウンドになるんです。僕はそっちの方が好きだから、やっぱりジャズをやっている人たちでバンドを作りたかったんですよね。」

――このバンドは結構サウンドが「ロック寄り」って言われることが多いじゃないですか?今のジャズって「ヒップホップ寄り」とか「R&B寄り」が増えてる気がするんですけど、このバンドのサウンドが「ロック寄り」になっていったきっかけっていうのはどこにあると思いますか?

[類家心平]

「確かに世の流れとしては全体的にレイドバック感がありますよね(笑)でも僕たちは自分の中にあるものを表現したいわけじゃないですか。それは絵を描く人でも写真を撮る人でも。その媒体が何であるかっていうことの違いであるわけなんですよ。アウトプットするときにR&Bとかヒップホップとかそういうものが自分のフィルターの中にある人はそれが自ずと出てくると思うんです。僕もそれが無いわけじゃないんだけど、そこを使った自分の表現っていうのが上手く出来ないんじゃないかなと思ってるんですよ。割りと破壊的な物を作りたいので(笑)それはヒップホップでもやりようはあると思うんだけど、どっちかというとロックっぽいサウンドの方が自分の表現したいものに合ってるっていうだけのことだと思うんですね。」

――たしかに類家さんって、実は自分のリーダー作ではクラブに近いようなサウンドってやってないんですよね。僕の中では類家さんの世代って、クラブとジャズがすごい近い世代っていうイメージなんですよ。類家さんの中では「クラブ」の影響ってありますか?

[類家心平]

「それはありますね。クラブのフロアでお客さんが立っている感じとか、逆にピットインみたいなジャズのライブハウスでみんな座っている感じとか僕はどっちもやっているから、どっちもやっていて良かったなっていうのはすごくあるんですよ。座っていても聴けるし立っていても聴けるっていうそこのギリギリのところの音楽。そのギリギリのところを常に演奏で出せるようになるっていうか。よくクラブで夜中のギグとかやってましたけど、ああいうのが無いと出せないものっていうのもあるんですよ。

だから僕からすると今の若い人のほうがちゃんと「ジャズ」をやっているような気はすごいしますね。やっぱり当時もガチガチのジャズのセッションに行く人とクラブに行く人っていうのは別れてはいたんですけど、TOKUさんみたいにたまにクラブの方にアプローチしてくれる人達がいたのが大きかったですね。

当時僕が行っていたのはマイルス・カフェもそうだし、渋谷のTHE ROOMってところでそういうセッションがあって。曲をやるわけじゃなくてファンクとかソウルとかでセッションをして、ラップをする人もいるし、歌を歌う人もいるし、ボイス・パーカッションをする人もって、本当に色んな人が来ていたんです。ジャム・セッションっていうよりは所謂オープン・マイクですよね。そういう中でトランペットを吹くとなると、場を力ずくで持って行かなきゃいけないわけじゃないですか(笑)そういうスキルはやっぱり付くんじゃないですかね。お客さんの反応もそういう事に対してシビアだし、ジャズとは違う緊張感があって。ジャズのセッションだとキーがどうとか、曲を知っているとか、ツー・ファイブのフレーズが吹けるとかそういう所に重きを置くんですけど、それが良かったりも悪かったりもするので。そういうところを引っぺがえしちゃって、取っちゃっていわゆるシンプルなフォームの中でどれだけ自分を出せるかっていう事だけになってしまうので。聴いている方もそういう熱量を求めて来る部分もあるから。」

――類家さんが書く曲はいわゆるビ・バップ的なコーダルな曲というよりは、コード一発のものであったりモーダルな雰囲気の曲が多いですよね。

[類家心平]

「そうですね。自分はその方がより自由になれるというか、やりやすい。結局音楽はコミュニケーションをとらなきゃいけないじゃないですか。それは演奏しているメンバーともだし、聴いているお客さんともだし。そのコミュニケーションを音楽の上でとっていく時に、やっぱりビ・バップは正直言って僕には難しいんですよね。その中でコール&レスポンスというかメンバーと会話をしながら音楽を構築していければいいんだけど、やっぱりそれはすごく難しいし。あんまりゲームっぽかったりスポーツっぽくなるよりは、お互いが聴き合っていけた方が良いなって思った時に、フォーマットとしてこういう形になるんですよね。」

――さっきも出たんですけど、曲はどうやって書いてバンドに持って行くんですか。

[類家心平]

「色々ですね。メロディを先に作ることもあるし、コードを先に作る事もあるし。それを一回Logic(DTMソフト)に打ち込んでみて、「こんな感じか」って譜面を書いてデモを作って持って行ってという感じです。DTMを使っているのは僕の場合はそんなに器用じゃないんで、例えばテンポが早い曲だとコードを押さえていくのが大変だけど打ち込みならいける、とかただ単にそういう理由です。打ち込みだとテンポも自由に変えられるし、デモとしての機能が優秀なので打ち込んでしまうっていう感じですね。でもドラムの打ち込みは難しくてやっぱり(仮)になっちゃいますね。リズムだけどっかからサンプリングしてデモを作ることもあります。」

――このアルバムや楽曲のタイトルはどうやって決めているんですか?

[類家心平]

「僕の場合は意外と何でも良いというかニュートラルな状態にしておきたいんですよね。せっかくインストゥルメンタルの音楽なので、歌詞が無いわけじゃないですか。せっかく自由な感じでみんな聴けるのに、そこにラブソングみたいなタイトルが付いちゃうとその曲はもうラブソングとしてしか聴けないじゃないですか。そういう所はニュートラルにしたいな、という部分があるので変な言葉を。適当かもしれないですね(笑)前作の「Guru」とかはちょっとヒップホップぽい曲でちょうどGuruが亡くなった時期だったからとか、そういうところからタイトルを付けることもあります。」

――今回のアルバムでマイルス・デイヴィスの「Maiysha」を取り上げた理由を教えて下さい。

[類家心平]

「単純に好きだった曲なんですよね。それとこのバンドに合うかなと思って。マイルスも何回か録音が残っているんですけど、マイルスがやるとグダグダだけどカッコ良いんですよね。ライブでカバーしている人は結構いるんだけど、やっぱり比べるとカッコ悪いんですよ。普通にファンクっぽい感じになっちゃうと、みんな上手いから。この曲はすごい単純な曲だから、あんまりちゃんとやっちゃうとすごいカッコ悪くなっちゃうんです。マイルスって全般的にそうですけど、とくにキャリアの後半の方は本当に呪術的というか呪いのような不思議な感じがどうしても解明できなくて。だからそれを自分たちなりにやれれば良いなって感じで。」

――類家さんがマイルスで聴くのは割りとエレクトリックのところが多いんですか?

[類家心平]

「いや、実はエレクトリックになる寸前というか70年代の休止する前とか60年代後半とかが一番好きですね。エレクトリック・マイルスを取り上げてる人って、今はそんなにいないけど多分昔はいっぱいいたと思うんです。ウィントン・マルサリスみたいな事ってやろうとしても出来ないんですけど、マイルスっぽい事って出来ちゃうんですよ。そこに落とし穴があって。なんとなく出来てる感じになるんだけど、やっぱりああはならないという。だから自分もワウを使ったりするんですけど、なるべく遠ざかるようにしたいなとは思っていて。」

――類家さんはマイルス・デイビスからジャズに入ったんですよね。

[類家心平]

「最初はやっぱりマイルスから入りましたね。でもそれはエレクトリックなものではなくて50年代の所謂「マラソンセッション」です。トランペット自体を始めたきっかけは、最初兄がブラスバンドでトランペットを吹いていて。そこが結構力を入れている学校で、小学校のブラスバンドなのに70人くらいいたんです。先生がいろいろ研究しているような人で、もの凄く生徒を勧誘してくるんです。で、僕も兄がやってたらその先生に勧誘されて入って。ドラムがやりたかったんですけどね、ドラムが出来なくて。でもトランペットは最初から音が出たんですよ。トランペットは歯並びとかにもの凄い影響される楽器だから、最初に出ないとみんなやめちゃうんです。僕はたまたまトランペットが自分に合ったのでずっと続けることになってしまいましたね(笑)」

――類家さんがトランペットまわりで使っている機材の事を聴いてみたいなと思っているんですけど、録音の時はエフェクトは足元で作っているんですか?

[類家心平]

「そうですね。踏み忘れたやつとかは後から掛けたりもしたんですけど、ほとんど足元です。今はBOSSのME-80っていうギター用のマルチ・エフェクターでほとんど作ってますね。前は普通にVOXのワウとBOSSのRE-20っていうテープエコーを再現したディレイペダルと、って組み合わせて使っていたんですけど。管楽器でマイクで使うとギターに比べて入力のゲインの差がもの凄いあるんですよ。そうするとワウを踏んだ瞬間にゲインが跳ね上がってしまうのでミキサーを挟んでワウを踏む時は入力を絞ってとかやってたんですけど、マルチを使ってみたら楽だなと。おかげでフィルター系のエフェクトも使うようになったし。今はマイクから足元のミキサーに入れて、そこからエフェクターにいれて、ダイレクト・ボックスで卓にっていうシステムになっています。」

――エフェクターはどこからアイディアを得るんですか?

[類家心平]

「ミュージシャン同士でもタブゾンビ君は結構エフェクターを使うから情報交換をしたりしてます。僕が好きな近藤等則さんもエフェクトを沢山使っているのでライブを観に行って見せてもらったりとか。ニルス・ペッター・モルヴェルが来日した時も足元のエフェクトを見せてもらったりしました。彼はGUITAR RIGっていうパソコン上で使うギターアンプ・エフェクトのシミュレーターで音を作っていて足元もそれのコントローラーだけでしたね。あの人はエフェクトが掛かっているマイクと普通のマイクの2本を使っているんですよ。たぶんエフェクターを通すと生の音が痩せるっていうことだと思うんですけど。ツアーだからかもしれないですけど「これだけあれば良いんだ」って言っていて。まぁパソコンとコントローラーだけ持って来るだけでいいですしね。」

――今回のアルバムはほとんど一発で録ってるんですか?

[類家心平]

「そうですね。ほとんど1テイク目が使われてますね。録音は1日半くらいでやっていて、あと4曲位録ったので全部で14、5曲録っていて。」

――今回は全体的に音がクリアなんだけど、歪んだ感触が足されているのが面白いなと思って。いわゆるジャズのアルバムの音っていう感じでは無いじゃないですか。

[類家心平]

「そうですね。このバンドはライブの時からそういうちょっと歪んだ様な音像なので。特にギターが入ってからは、スウィングの曲をやっていても変なギターが裏に入ってるみたいな。そういうところもバンドのサウンドになって来ているので。単純にそのまま録ったっていう感じですね。」

――前回がライブ録音で今回がスタジオ録音じゃないですか。その違いっていうのは意識したりしますか?

[類家心平]

「そうですね。曲によってはスタジオじゃなきゃ出来ないような部分もあるので。インタールード的な立ち位置の曲とかはあんまりライブでは出来ないものだったりするので。3曲目の「Polyhedron Girl」みたいにトランペットを重ねている曲もあるんです。ミックスもマスタリングも立ち会いましたね。そこで音がだいぶ変わりますから。」

――具体的に何かリクエストした事はありますか?

[類家心平]

「さっきも話したけど、あんまりジャズっぽい感じにならないようにっていう事は意識しましたね。今ってヒップホップを生でやっているバンドとかあるわけじゃないですか。そういう物を聴いてきているから、サウンド的な面ではそういう今っぽい部分を意識しました。良い音の基準って時代によって変わって来ているから。で、今はみんなコンピューターに入れて聴くから、他のポップスとかと並べて聴いた時に差が出ないようにガッツリいけたらいいなって。」

――今回はPVも作ったんですね。

[類家心平]

「そうですね。6曲目の「Danu」って曲を池袋のKAKULULUっていうお店で撮りました。ジャズはアドリブだからPVを作るのは難しいんですが、最近はジャズのミュージシャンでも作る人が増えている印象です。今はみんなYouTubeしか観ないですからね。でも今のジャズ・ミュージシャンってなんだかんだ言ってみんなジャズだけじゃなくて色んな物を観たり聴いたりしてるじゃないですか。だから割りと感覚がフラットになって来てるのかなっていう。その方が健全というか健康的だと思いますね。なるべくジャズっていう囲いを取り払った方が良いと思います。」

Shinpei Ruike (RS5pb) / DANU (Official Music Video)

――類家さんは普段どんな音楽を聴きますか?

[類家心平]

「トランペットの物はやっぱり気になりますね。最近だとアンブローズ・アキンムサリとかクリスチャン・スコットとか聴きますし。昔のものも聴くし。」

――クリスチャン・スコットもレイドバックしている音楽というかは...

[類家心平]

「そうなんですよね!あの人も意外とロックが好きなんだと思います。」

――じゃあ今気になるトランペッターと言ったらやっぱりそのあたりの人ですか?

[類家心平]

「いや、広瀬未来じゃないですか。すごいですよ彼は。今日本のトランペットの若い人で上手い人がどんどん出てきていて、石川広行君とか市原ひかりちゃんとか。今の若い人ってなんか世代的な意識が強いですよね。ジャズの行く末を危惧してるのかみんな意識が高くて礼儀正しくていい人が多い。でもみんなで集まって何かやろうっていうアクションはすごく良いと思います。昔はもっといい加減だった気がするんですけど(笑)

世代で分けるのもどうかと思うけど、やっぱり同じ物を観て同じものを聴いてっていう経験は大きいですからね。僕のバンドもだいたい同じ世代の人で組んでいるから「言わずもがな」で伝わる共通の認識があったりしてやりやすい部分はもちろんあります。でも僕が板橋文夫さんのバンドでやってもすごく面白いし、そういう世代を超えてっていう事もあるから。一概には言えないですね。」

――最後にどうしても訊きたいことがあるんですけど...類家さんってトランペットを吹く時に、結構ほっぺたが膨れるじゃないですか。あれは訓練によるものなんですか?

[類家心平]

「あれは勝手に膨らんできちゃったんですよ(笑)僕は自衛隊の音楽隊でずっと吹いてたんですけど、その時は膨らませて無かったんですよ。その頃はマーチとかクラシックとか色んな曲を吹かなきゃいけないから、セオリー的には膨らませちゃいけないんです。でも自衛隊を辞めてジャズだけやろうと思って、出したい音のイメージに近づけて行こう行こうとしてたら段々膨らんできちゃったんです。でもまぁ普通に吹けてるからいいやと思ってそのままにしてたらどんどん膨らんできて(笑)でも日野さんとかも膨らませますよね。結局口の中の容積、息の入る量が変わるから出てくる音もちょっと変わるはずなんですよ。意外とトランペットって唇で音を出すからイメージが大事で。そうなりたいって思っていると勝手に変わってくるんですよ。」

【類家心平】(トランペット)

1976年4月27日、青森県八戸市生まれ。10歳の頃にブラスバンドでトランペットに出会う。高校生の時にマイルスデイヴィスの音楽に触れジャズに開眼する。高校卒業後海上自衛隊の音楽隊で6年間トランペットを担当。自衛隊退官後、2004年Sony Jazzからジャム・バンド・グループ「urb」のメンバーとしてメジャー・デビュー。タイ国際ジャズフェスティバルに出演するなど注目を集める。 「urb」の活動休止後に自身のユニット「類家心平 4 piece band」を主宰。ファースト・アルバム「DISTORTED GRACE」を2009年にリリース。2作目「Sector b」を菊地成孔氏のプロデュースで2011年にリリース。その後メンバーチェンジを経て「類家心平 5 piece band」(RS5pb)となり2013年にT5Jazz Recordsよりライヴ盤「4 AM」をリリース。ド迫力の演奏内容に加え、Pure DSDによる高音質録音の話題も加わり、CDのみならずハイレゾ配信で大きな話題を呼ぶ。

その他「菊地成孔ダブセクテット」、「dCprG」、元「ビート・クルセイダース」のケイタイモ率いる「WUJA BIN BIN」や「LUNA SEA」のギタリストSUGIZOが率いるユニットにも参加。板橋文夫や山下洋輔、森山威男などベテランジャズミュージシャンとの共演も多数。またジャズを題材としたアニメ「坂道のアポロン」の劇中のトランペットを担当するなど、活躍の幅を広げている。

類家心平 Official Site

RSS

RSS